所得控除の不動産投資コラム・ニュース

【所得控除】

所得控除とは、定められた要件にあてはまる場合に、所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度のこと。 所得控除の種類は次の15種類がある。基礎控除、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除(ふるさと納税など)、生命保険料控除、地震保険料控除、寡夫控除、寡婦控除

勤労学生控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除。

検索結果

80件中- 1件~50件表示

- 次の30件

詳細検索

掲載年月

一覧で検索

-

画像

-

タイトル/▼掲載日

カテゴリ

アクセス

-

-

-

確定申告から検証!キャッシュフローが悪くなる原因

2024/04/01

...年収600万円の方と年収1,200万円の方の税金(所得税・住民税・復興所得税の合計)の比較(所得控除150万円で計算。単位:円)購入当初は不動産所得が赤字になり、税金が還付されていたものが、年数を...

-

2,883

-

渡邊浩滋

115話コラム

-

-

-

-

年末調整で不動産投資家が陥りがちなミス【不動産投資の税務基礎...

2023/12/13

...ここで申告する保険料控除や住宅借入金等特別控除は、所得税確定申告の所得控除や税額控除に当たる部分だ。所得控除や税額控除は家事用の支出についての控除である。収益物件に関する部分を除外する必要がある。...

-

2,242

-

-

-

-

経費を使うなら年内、それとも年明け?年末までにやるべき対策と...

2023/12/01

...(1)小規模企業共済に加入する加入者は事業的規模の大家さん(サラリーマン大家さんを除く)か、法人の役員になっている方に限定されますが、掛け金が全額所得控除になります。年払いも可能ですので、12月に...

-

6,565

-

渡邊浩滋

111話コラム

-

-

-

-

予定納税や中間申告、上半期終了時に注意したい税金対策【不動産...

2023/07/08

...予定納税基準額{(前年分の利子、配当、不動産、事業、給与の各所得の金額の合計額)-(前年分の所得控除の合計額)×税率-源泉徴収税額×100/102.1}×102.1%実際に納める予定納税額は、この...

-

1,692

-

-

-

-

不動産投資1棟目は個人が正解?法人が正解?

2023/07/03

... 年収1,500万円( 所得控除230万円 )の方が 木造築25年( 中古の耐用年数4年 )の物件を 売買金額4,000万円( 土地2,600万円 建物1,400万円 )で購入。 ◯購入費用 ...

-

9,497

-

渡邊浩滋

106話コラム

-

-

-

-

個人の賃貸業と法人化の経費による節税対策の違い【不動産投資の...

2023/05/13

...■ 個人の所得税と法人の法人税の経費の違い法人化の節税メリットは、税率差、累進税率の緩和、所得分散、給与所得控除の適用の4つであるということを、前回「不動産賃貸業の法人成りと節税効果【不動産投資の...

-

4,937

-

-

-

-

不動産賃貸業の法人成りと節税効果、税務リスク【不動産投資の税...

2023/04/09

...■ 法人成りのメリットは、税率差、累進税率の緩和、所得分散、給与所得控除の適用の4つ法人成りの節税メリットまず、個人の不動産賃貸業を法人化すると、なぜ節税メリットがあるのかについて考えていこう。節...

-

4,400

-

-

-

-

損してる!? 大家さんがやりがちな残念すぎる確定申告【3選】

2023/03/01

...2、所得控除の計算『 合計所得金額 < 所得控除の合計 になっているケース 』確定申告書の第1表の左側を見てください。不動産所得や給与所得などの各種所得を合算した金額が合計所得金額です。この合計所...

-

8,201

-

渡邊浩滋

102話コラム

-

-

-

-

確定申告で所得控除を活用した節税対策【不動産投資の税務基礎シリーズ10】

2023/02/11

...今回は、確定申告にすぐに役立つという観点から、所得控除を活用した節税対策について取り上げる。所得控除には、扶養親族の年齢や婚姻関係などの個人的な事情によって適用される人的控除があり、忘れやすいので...

-

4,050

-

-

-

-

初心者不動産投資家のための確定申告カンタン解説【後編】

2023/02/04

...これにサラリーマン大家さんは給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)を合算した金額が課税される対象(合計所得金額)となる。また、不動産所得が赤字となった場合には、給与所得のプラスと相殺する...

-

3,859

-

-

-

-

初心者不動産投資家のための確定申告カンタン解説【前編】

2023/02/03

...次に所得税額の計算は、{(不動産所得+給与所得)-所得控除}×所得税率=所得税額の計算式で計算する。ここで税率は累進税率が適用され、所得金額が増えた部分に対して順次高い税率が適用される仕組みになっ...

-

4,487

-

-

-

-

確定申告などの手続きで所得税が還付になる可能性のあるケースと...

2023/01/17

...所得税を納め過ぎているケースは、赤字の所得を損益通算する場合を含め、源泉徴収や予定納税、所得控除や経費の計上漏れなどがある。確定申告や類似の手続きで、所得税の還付が受けられる可能性があるケースをま...

-

2,480

-

-

-

-

不動産所得で赤字が発生した場合の節税対策【不動産投資の税務基...

2023/01/14

...雑損控除制度は所得控除であり、損害額が所得の1割もしくは5万円以上であれば適用を受けることができる。さらに、所得から差し引くことができなかった控除分は3年間繰り越すこともできる。■ 損益通算の仕組...

-

7,760

-

-

-

-

令和5年の税制改正予想と年末までに大家さんがやるべきこと

2022/12/01

...①30万円未満の少額減価償却資産の特例を有効活用する⇒1つあたりの備品など30万円未満であれば全額経費になります(総額300万円まで)②小規模企業共済に加入する⇒払った共済金は全額所得控除。1年分...

-

9,218

-

渡邊浩滋

99話コラム

-

-

-

-

被災したら検討したい「所得税などの減免と納税猶予、期限延長」...

2022/08/28

...これに対し、雑損控除制度は所得控除であり、必ずしも税額が免除になるというものではないが、損害額が所得の1割もしくは5万円以上であれば適用を受けられ、所得制限もない。さらに、災害減免法とは異なり、所...

-

1,197

-

-

-

-

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の要件が続々と緩和。...

2022/07/05

...iDeCoの魅力は、掛け金が全額所得控除になり、運用益は非課税、受け取り時も年金を選ぶと「公的年金等控除」、一時金の場合も「退職所得控除」の対象になるという点。「掛け金」「運用益」「受給時」の3段...

-

5,883

-

-

-

-

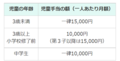

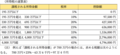

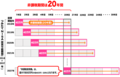

総額648万のキャッシュフローを生む児童手当が運用変更。この...

2022/06/23

...家族状況:児童3人+年収103万円以下の配偶者令和2年分所得金額:761万円(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の数値)この時点ではまだ不動産投資スタートと無関係だが、上表にある774万円の基準...

-

5,570

-

-

-

-

ワンルームマンションで節税できる、は本当?所得税と住民税は?...

2022/05/23

...税率を掛ける前の所得計算は、所得控除の金額などに多少の差があるものの、両者に大きな差はない。また、住民税には寄附金控除などの税額控除にも特徴がある。ふるさと納税は、この住民税の寄附金控除の仕組みを...

-

3,613

-

-

-

-

確定申告をした後に修正したい場合、どうする? 更正の請求と注...

2022/03/16

確定申告を済ませてから、適用できる所得控除を利用していなかったことに気づいたり、また、紛失していた書類が見付かったりして、確定申告を修正したいということがあるだろう。今年の確定申告手続きをおこなう...

-

1,539

-

-

-

-

はじめての確定申告 サラリーマン大家さんはどうする?はじめて...

2022/02/06

...これにサラリーマン大家さんは給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)を合算した金額が課税される対象(合計所得金額)となる。また、不動産所得が赤字となった場合には、給与所得のプラスと相殺する...

-

4,454

-

-

-

-

はじめての確定申告 サラリーマン大家さんはどうする?はじめ...

2022/02/05

...次に所得税額の計算は、{(不動産所得+給与所得)-所得控除}×所得税率=所得税額の計算式で計算する。ここで税率は累進税率が適用され、所得金額が増えた部分に対して順次高い税率が適用される仕組みになっ...

-

6,306

-

-

-

-

無申告でも財産を報告?登録免許税カード払い可能に《速報》令和...

2022/01/01

...国民健康保険料の計算は、基礎控除以外の所得控除( 医療費控除など )を差し引いてくれないため、所得がそれほど高くなくても上限になりやすい性質を持っています。 人によっては、国民健康保険と国民年金...

-

4,563

-

渡邊浩滋

88話コラム

-

-

-

-

確定申告の所得控除、同一生計の親族はどこまで含めてよいのか。同一生計の意味と注意点

2021/12/17

確定申告の所得控除で、同一生計の親族について支払った分をどこまで含めてよいのか、悩んだことはないだろうか。たとえば、医療費控除の適用を受ける場合、妻の分を夫に含めるのはよいとしても、別居している父...

-

7,349

-

-

-

-

良い経費と悪い経費。年末までにやるべき対策

2021/11/16

...1)小規模企業共済に加入する加入者は事業的規模の大家さん(サラリーマン大家さんを除く)か、法人の役員になっている方に限定されますが、掛け金が全額所得控除になります。年払いも可能ですので、12月に8...

-

6,530

-

渡邊浩滋

85話コラム

-

-

-

-

サラリーマン不動産投資家が勤務先の年末調整で気を付けたい注意...

2021/10/28

...所得税額を確定させるには、給与所得から差し引く所得控除の情報が必要となる。この所得控除の情報を申告するのが、サラリーマンが勤務先企業に提出する、各種申告書類だ。年末調整で差し引くことができる所得控...

-

9,627

-

-

-

-

今年のふるさと納税、不動産投資家はいくらまでできる?控除の仕...

2021/10/25

...所得税の寄附金控除(ふるさと納税の寄付額-2,000円)×所得税率×1.021所得税の寄附金控除は、所得控除といって、税金計算の基となる所得から寄付金額が控除される仕組みだ。そのため、2,000円...

-

4,806

-

-

-

-

【保存推奨!】不動産投資においても個人・法人がやるべき経理・...

2021/09/13

...却資産税の申告1月31日まで年末調整( 年間の所得税の計算 )12月上旬~中旬頃5.年末において作成が必要な書類について 源泉徴収票会社が従業員に支払った年間の給与に関して、支払金額、給与所得控除...

-

6,938

-

kozi

11話コラム

-

-

-

-

非常勤役員は社会保険に加入しなくてよい、はウソ?ホント?

2021/09/02

...さらに、給与所得控除( サラリーマンの経費とみなしてくれる控除 )を使うことでも所得が圧縮できるので、節税になるのです。しかし、給与を払うと社会保険に加入しなければならなくなります。社会保険料の負...

-

26,460

-

渡邊浩滋

80話コラム

-

-

-

-

副収入の会社バレを防ぐ方法。「源泉徴収」で引かれる2つの税金

2021/03/16

... ①所得税個人が、毎年1月1日から12月31日までの1年間に稼いだお金から、所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される税金。国に納める。 ②住民税...

-

7,927

-

オロゴン

3話コラム

-

-

-

-

法人化による節税のメリットー個人で不動産を所有する地主は意外...

2021/02/23

...個人が生命保険料を支払っても経費とすることはできず、最大12万円の所得控除しか受けられません。しかし法人の場合、従業員を被保険者、受取人を法人として、生命保険を法人契約すると、その保険料を法人の経...

-

16,911

-

kozi

2話コラム

-

-

-

-

サラリーマン大家さん、初めての確定申告。初めてでない人も必見...

2021/02/01

...これにサラリーマン大家さんは給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)を合算した金額が課税される対象(合計所得金額)となる。また、不動産所得が赤字となった場合には、給与所得のプラスと相殺する...

-

5,401

-

-

-

-

サラリーマン大家さん、初めての確定申告。初めてでない人も必見...

2021/01/31

...次に所得税額の計算は、{(不動産所得+給与所得)-所得控除}×所得税率=所得税額の計算式で計算する。ここで税率は累進税率が適用され、所得金額が増えた部分に対して順次高い税率が適用される仕組みになっ...

-

11,292

-

-

-

-

《速報》大家さんにも意外な影響?令和3年度税制改正

2021/01/02

...(2)退職所得課税の適正化令和4年分以後の勤続5年以下の退職金について、退職所得控除後300万円を超える部分については、1/2の計算をしないこととする。(3)株式対価M&Aを促進するための課税繰延...

-

9,886

-

渡邊浩滋

70話コラム

-

-

-

-

年末までに確定申告の準備を!少しの努力が、来年の自分をラクに...

2020/12/20

...小規模企業共済への加入や増額を検討してみる増額はややこしいので慎重に!所得控除額を増やすために、小規模企業共済に加入するという手もある。制度の詳細について今回は省くが、個人事業主の場合は最大7万円...

-

7,635

-

-

-

-

法人化の意味をわかっていない人たち。個人の収入が幾らを超えた...

2020/11/03

...給与所得の場合、給与額に応じた「 給与所得控除 」( 経費とみなしてくれる控除 )が使えますので、実際に課税される所得は給与収入額よりも圧縮されます。さらに、給与を支払う人数を増やして所得を分散す...

-

16,935

-

渡邊浩滋

68話コラム

-

-

-

-

割に合わない節税に励むサラリーマン大家たちーその判断は損得感...

2020/10/04

...それなのになぜ、経費で恵まれているかというと、『 給与所得控除 』という、経費とみなしてくれる控除があるからです。令和2年から給与所得控除が年収850万円で打ち止めになりましたが、以下の控除は、経...

-

8,827

-

渡邊浩滋

67話コラム

-

-

-

-

妻が退職金70万円を30年で100倍に増やした方法。誰でも1...

2020/08/26

...また、「 小規模企業共済 」も一人毎月上限の7万円かけてきましたので、二人で年間168万の所得控除になります。こちらも13年合計では2,184万円になります。参照:小規模企業共済青色申告控除と小規...

-

15,042

-

極東の船長

102話コラム

-

-

-

-

誰も教えてくれないお金の残し方(第1話)

2020/07/02

...だから、表の金額から経費を引いて、給与所得控除引いて、課税所得あげて、それに対してなんです。それに対して、不動産の負の部分を買うってことは、不動産の課税所得自体がマイナスですから、それ要するにサラ...

-

6,259

-

-

-

-

賃貸経営の変革期!大家さんが「知らないとマズイ」2020年に...

2020/04/02

...■ 1月1日からの適用(1)給与所得控除の見直し・給与所得控除額を一律10万円引き下げ。・給与所得控除の上限額を、年収850万円、控除額195万円に引き下げ。(2)公的年金等控除の見直し公的年金等...

-

7,901

-

渡邊浩滋

61話コラム

-

-

-

-

サラリーマン大家さん必見!はじめての確定申告【後編】

2020/02/02

...これにサラリーマン大家さんは給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)を合算した金額が課税される対象(合計所得金額)となる。また、不動産所得が赤字となった場合には、給与所得のプラスと相殺する...

-

10,881

-

-

-

-

サラリーマン大家さん必見!はじめての確定申告【前編】

2020/02/01

...次に所得税額等の計算は、{(不動産所得+給与所得)-所得控除}×税率=所得税額の計算式で計算する。ここで税率は累進税率が適用され、所得金額が増えた部分に対して順次高い税率が適用される仕組みになって...

-

9,485

-

-

-

-

会社への「副業バレ」を防ぐ3カ条

2020/01/16

...所得税は、給与所得控除や配偶者控除など会社がすべてやってくれます。不動産所得がある場合は、その源泉徴収票をもって確定申告会場にいって、給与所得に追加して不動産所得の申告を行います。この時に、住民税...

-

19,612

-

西野浩樹

17話コラム

-

-

-

-

空き家が高収益物件に生まれ変わる!二地域・多地域居住で、過疎...

2019/08/17

...米国では、住宅減税として2軒目までの借入金利息を所得控除できるなど、税制面から二地域居住を支援。ロシアでは昔からダーチャと呼ばれる別荘があり、丸太などを材料に定期借地に建てた別荘は一般労働者階級で...

-

3,439

-

-

-

-

不動産投資で得た利益。再投資もいいが、お得なつみたて投資に使...

2019/08/14

...投資対象は専用の定期預金や投資信託、保険で、運用益が非課税になるばかりか、掛け金は全額所得控除の扱い。公的な制度を活用して節税を行うなら、またとない制度だ。iDeCoもつみたてNISAと同じように...

-

3,658

-

-

-

-

確定申告も終盤戦!知って得する「耳寄り情報」5選!!

2019/03/09

...一方、ふるさと納税分を確定申告する場合は、所得控除の「寄付金控除」欄に記載する。ざっくり言うと、この場合、「寄付金控除額×所得税率」分の所得税が還付(または減額)、残りは翌年の住民税から減額される...

-

3,778

-

-

-

-

はじめての確定申告、サラリーマン大家さんはどうすればいい?(...

2019/02/07

...所得税額の計算は(不動産所得+給与所得-所得控除)×税率であった。それでは、まず具体的に何が不動産収入、必要経費となるか、その他注意しなければいけないことなども含めて説明していきたい。1 不動産収...

-

7,031

-

-

-

-

はじめての確定申告、サラリーマン大家さんはどうすればいい?(...

2019/02/06

...所得税額の計算は(不動産所得+給与所得-所得控除)×税率で行う。こちらも次回再度説明する。6 申告書作成のため必要な書類賃料収入が分かる書類(賃貸借契約書、管理会社からの報告書、入金のある通帳のコ...

-

12,871

-

-

-

-

年末では遅すぎる! 今すぐに始めた方がいい確定申告対策

2018/12/06

...■ 2、所得控除額の確認2018年度から配偶者控除について、合計所得金額1,000万円を超える場合には、適用できなくなっています。合計所得金額900万円以下の場合、配偶者の方の収入が150万円以下...

-

9,055

-

渡邊浩滋

45話コラム

-

-

-

-

地方の中古高利回り物件を購入。シンガポールに法人を設立。これ...

2018/11/11

...①法人税が日本と比べて安いシンガポールの法人税は最大17%、様々な課税所得控除を加味した実効税率は10%程度となり日本の法人税と比べて圧倒的に安いです。( 参考リンク:ジェトロHP )②所得税も圧...

-

7,859

-

平原圭

16話コラム

-

-

-

-

サラリーマン大家さんが「手取りを増やす」ための給与明細の見方...

2018/10/20

...■ 課税所得を下げるにどうすればいいの?では、どうしたら「 控除 」を活用して、課税所得を下げることができるのでしょうか?まず、サラリーマンには、「 給与所得控除 」というものがあり、これは、ほぼ...

-

14,617

-

西野浩樹

2話コラム

-