今回は高層マンションにかかわる防火、避難、消防のお話をしたいと思います。

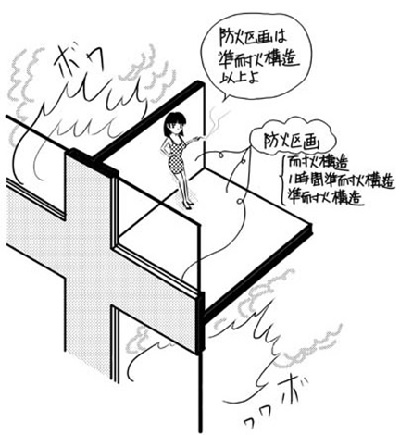

まず、住戸ごとに防火区画がされています。床、壁、天井を燃えにくい耐火構造などとしています。ある住戸が火事になったら、その住戸だけで火が収まるようになっています。

耐火構造の柱、梁、床、壁は、最低でも1時間( 階によって2時間、3時間と異なる。下の階ほど時間は長い )は変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとされています。

( 拙著「ゼロからはじめる建築の[法規]入門」p222から引用 )

窓も防火設備( 防火戸 )とされていて、アルミサッシやガラスにも防火の性能が要求されます。ただミカオにはこの窓の防火性能に若干の不安があります。

ミカオが以前、火事の現場に遭遇した際に、アルミサッシがクネクネ、ガラスが粉々になったところを見たことがあります。壊れた窓から、煙と炎が容赦なく出てきます。玄関ドアは鉄の防火戸なので、閉まっている限り( ドアクローザーで自動的に閉まる )問題ありません。

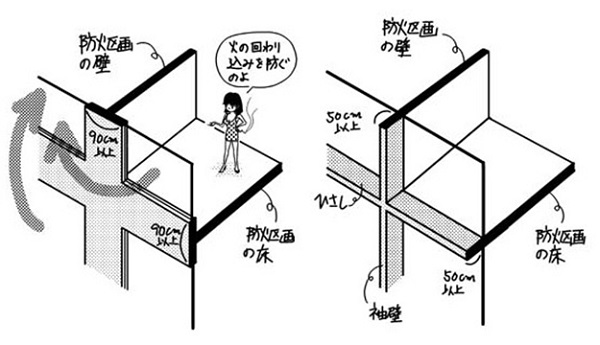

窓から窓へ火が移る( 延焼する )ことを防ぐために、下図のように、窓と窓との間の壁( スパンドレル )やひさしの寸法にも規定があります。

( 拙著「ゼロからはじめる建築の[法規]入門」p223から引用 )

ロンドンの火事では外壁側をつたって火が回ったようですが、日本のマンションはバルコニーが付いているものが多く、付いていない場合は、窓と窓の間に一定長さ以上の壁やひさしが付けられていて、火が移りにくくなっています。

欧米では湿度が低いせいか洗濯物や布団を外に干す習慣があまりなく、ベランダの無い集合住宅が多いように思われます。

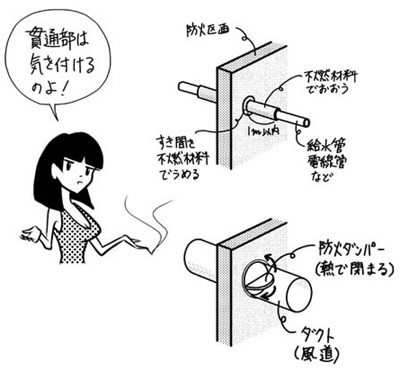

下図のように配管類が防火区画を貫通する部分には、防火区画から1m以内は不燃材を使います。硬質塩ビ管を使った場合も、貫通部はセメントなどで被覆された管( 耐火2層管 )を使います。

パイプスペースの中を縦に抜ける管がある場合も、コンクリートの隙間はかならずモルタルなどで埋めます。

空調のダクト( 風洞 )は管が大きくて火が伝わりやすいので、熱で閉まる板( 防火ダンパー )がダクト内に付けられています。給気口にも有効なダンパーが付いているかどうかは、若干心配なところです。

( 拙著「ゼロからはじめる建築の[法規]入門」p225から引用 )

ある住戸が火事になったら火災報知器が鳴り、階段で避難をしなければなりません。エレベーターで避難している最中に電線が焼切れたら、エレベーター内に閉じ込められてしまいます。火事の建物内に閉じ込められるのは非常に危険なので、避難は階段を使わねばなりません。

高齢者、身障者の方の避難では、非常用エレベーターを使ってよいとされているケースがあります。非常用エレベーターは電線類も火に強く、予備電源も付いています。しかし、非常用エレベーターは火災時に消防隊が使うもので、そのあたりに不安が残ります。

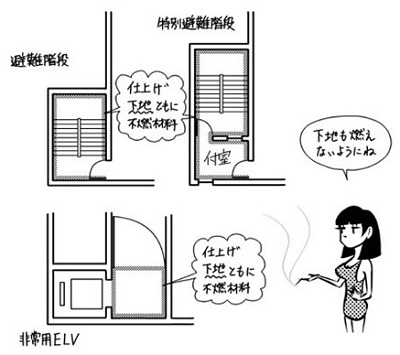

一定の条件下では、階段は下図のような避難階段、特別避難階段とされています。屋内避難階段では、ドアは避難方向に開きますが、すぐに閉まる仕組みになっています。

階段室は竪穴で、上階へ火と煙を移すと同時に、煙突となって火事の拡大を助長する恐れがあります。煙が充満する中では、避難することもできません。ドアは必ず閉まり、竪穴を防火区画するようになっています。

( 拙著「ゼロからはじめる建築の[法規]入門」p242から引用 )

ミカオがバンコクの高層ホテルの上層階に泊まった時のこと。階段室の鉄のドアはなんと開けっ放しになっていて、閉まらないようにおもりが置かれていました。

下の階で今晩もし火災があったら、煙と炎は階段室を駆け上がり、たぶんおれは死ぬなと思ったことがあります。幸い火事はありませんでしたが、二度とあのようなホテルには泊まりたくないなーと。もし泊まるとしたら、低層階の部屋に移動してもらおうかと。

避難経路は、「 2方向避難 」が原則です。どこにいても左にも右にも逃げられる。火事が左であったら右に逃げられる、右であったら左に逃げられるわけです。

階段は2つ以上で、それぞれの階段への避難経路の重複距離が、一定の長さ以下になるように配置されています。一番いいのが左右の隅に階段があることです。

1階当たりの床面積が小さい縦長のタワー型マンションよりも、横長の板状のマンションの方が、2方向避難は取りやすいと思います。タワー型のマンションでは、どうしても階段どうしが近づいてしまい、横方向へ逃げにくくなります。

下のような避難上有効なバルコニーがある場合は、階段はひとつですむケースもあります。日本の多くのマンションは、この法文の「 ただし書き 」を使って、階段の数を減らしています。

バルコニーの戸境にある板を蹴破って隣へと移動するので、高齢者、女性、子供などの弱者が使えるかどうかが心配ではあります。またバルコニーには空調室外機や植木などの荷物が多いので、本当に避難上有効なのか否かも問題です。

( 拙著「ゼロからはじめる建築の[法規]入門」p252から引用 )

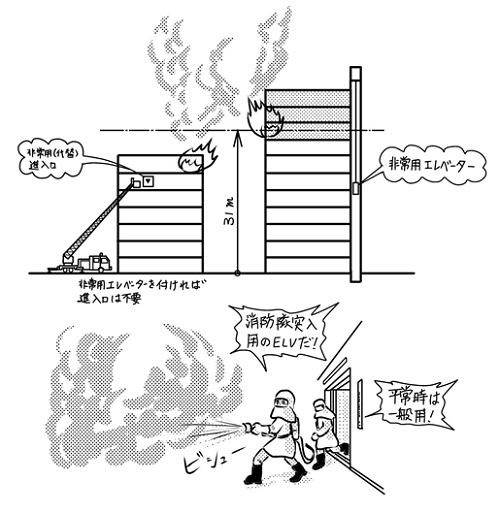

高さ31mを超える階がある場合は、非常用エレベーターの設置が義務付けられています。31mは基準法制定時に、はしごが届かないであろう高さを100尺と決めたもので、現在でも100尺をメーターに直した31mが使われています。

非常用エレベーターは予備電源にもつながれていて、火災で電気が落ちても一定時間は動くようになっています。31mを超えても、一定の条件下では非常用エレベーターを設置しなくても可とする「 ただし書き 」もあります。

( 拙著「ゼロからはじめる建築の[法規]入門」p267から引用 )

消防隊は非常用エレベーターで火災のある階に上がり、下から水を上げて送水口に送り( 連結送水管 )、ホースをつないで消火活動を行います。

廊下側、玄関ドア側から消火を行いますが、防火区画の弱点である窓からの放水ができない分、消火活動はかなり制限されてしまいます。煙の舞う危険な空中にホバリングしながら、水平に窓に向けて放水できるようなドローンが開発できるといいのですが。

前述したように、高齢者、身障者の方の避難に非常用エレベーターが使われると、消防隊がなかなか上がれなくなり、消防に支障をきたす不安があります。

歩行困難者が避難に使える非常用エレベーターは限定されていて、その旨を表すマークなどが付けられていますが、パニック時に歩行困難者のみが非常用エレベーターを使えるのかどうか。高層マンションでは、避難をどうするかが一番の問題かと思われます。

スプリンクラーも、階数などの一定条件下で必要となりますが、「 ただし書き 」もあり、スプリンクラーが付けられていないマンションも多くあります。

スプリンクラーまで付けると、それへの配管やポンプ、電源などもあって、コストがはね上がってしまいます。設計者はコストの点から、法文の「 ただし書き 」を実現すべく努力する傾向にあります。

しかし、消防隊による消火活動が避難動線とかぶってしまいがちになるので、スプリンクラーなど自動で消火できる設備を、今以上に充実する必要がありそうです。

今回述べたことのうち、非常用エレベーターまでが建築基準法、連結送水管、スプリンクラーは消防法に規定されていて、その他条例も含めて、確認申請時や検査時に厳しくチェックされます。避難器具は、実際に避難できるかどうかも現場で確認されます。

以上のように法律で徹底的に規制された日本の高層マンションは、ロンドンのタワー型マンションのように火柱になるようなことはありません。しかし、避難や消火に手間取ることは十分にありえます。

すでに日本でも高層マンションで火災が起きていますが、はしごの届かない高層階の消火には、かなり手間取ったようです。

今日のまとめとして

日本のマンションは火柱にならないが、

避難と消火に心配あり

となります。皆様の建築と不動産の勉強の一助になれば幸いです。