契約に対する考え方の出発点になる「精神」と「4つの自由」

まだ不動産投資を始めていない方でも、自宅用などで不動産を購入したことがあれば、不動産に契約がつきものであることは理解しているだろう。売買契約や重要事項説明書において、手付解除やら違約金やら瑕疵担保責任やら融資利用特約の有無やら、あらゆることを事細かに定める。

なぜなら契約というものの考え方の出発点は、例えて言うなら「極度の心配性にある人が性悪説に基づいて、合意した約束およびそれが守られない事態に備えた対処を可能な限り具体的に予め取り決めておく」という精神にあるからだ。

欧米をはじめとする”契約社会”においてこの精神はより顕著だが、日本ではまだ契約書一般において「本契約に定めのない事項は誠実に甲乙協議のうえ解決する」という一文をもって詳細な協議を先延ばしにすることが往々にしてある。それでも不動産という高額な取引になれば、やはり予め事細かに定める必要が生じる。

一方で、契約には以下に示すような「自由」に関する4つの原則がある。

①「どのような内容を合意するか」は当事者の自由

②「書面か口頭か」などの方式は当事者の自由

③「締結するかしないか」の判断は当事者の自由

④「誰と締結するか」という相手方選びは当事者の自由

従い、相手方と合意できなければ最終化できないのはもちろんだが、同時に自分が首を縦に振らなければそれもまた締結には至らない。その心構えを持っておくだけで、契約に対する恐怖感は多少なりとも減らせるのではないか。

不動産取引においても、たとえガイドラインに基づいたひな型が用意されているからと言って協議の余地がないわけではない。相手方と必ず合意できるかは別として、提示された契約書ドラフトに対して修正を申し出ることは可能だし、異議を唱えることも可能なのである。

契約内容よりも優先されるケースには要注意

ただし、関連する法律の解釈が優先されるケースがあることは理解しておく必要がある。

一般には、契約の相手方を選ぶ自由が独占禁止法の観点から制約を受けたり、業務委託先が下請法対象先に該当する場合に契約の内容(取引条件)が下請法の範囲内に限定されるケース、などが想定される。

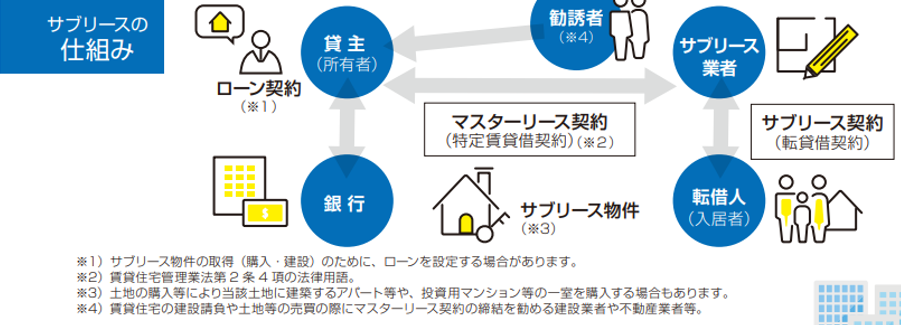

不動産取引における最たる例としてはサブリース(マスターリース)契約にまつわるトラブルが挙げられるだろう。

今に始まった話ではないが、所有者と入居者の間に存在するサブリース業者との契約解除が問題になるのは、オーナーとサブリース業者の間にあるマスターリース契約が賃貸借契約の性質を持つことにより、借地借家法の解釈が適用されるからである。

ここで、サブリース(マスターリース)契約の解除がボトルネックとなった結果、その不動産の売買契約が白紙になった(白紙にできた)例を紹介する。

Aさんは都内の区分マンションを探していて、ある物件で売主がマスターリース契約の解約に協力してくれることが確認できたことから、その物件の購入申し込みに至った。

売買契約の準備段階で仲介会社であるB社が用意した重要事項説明書ドラフトの記載には、「売主は、その責任と負担において、対象不動産引き渡しまでに、C社とのマスターリース契約を解約します」とある。

この一文はよいが、加えて「万一、対象不動産引き渡しまでに売主の責に帰すことができない事由により解約できない場合においても売主および買主は売買契約を履行するものとします」という一文もあった。

Aさんとしてはマスターリース契約が解約されないまま物件を購入するつもりはないため、後者の文言を「事由によらず解約ができない場合は売買契約を履行しない」という記載に修正すべきだと主張した。

しかしB社を介した返答では「現在、売主がC社に対してマスターリース解約の打診を始めていて、過去の別物件におけるC社の例でも解約できた例があるので問題ないだろう」との説明で、ドラフトの修正ができなかった。

それでも納得し切れないAさんは、交換条件として「万一、決済日以降にもマスターリース契約が解約されない場合、売主は買主に対して、入居者からの賃料とサブリース賃料の差額を負担するものとする」という一文を重要事項説明書に追加してもらったうえで売買契約に署名した。

つまりAさんは、マスターリース契約が解約されない場合に備えて自分に入る家賃が入居者からの賃料相当額になるよう手当てしたわけだが、これが結果としてのちにAさんを助けることになる。

そして売買契約から決済日までの3週間ほどの間、売主はC社に解約通知を出すなどしてマスターリース契約の解約に向けて動いた。

が、C社からの回答は「本契約第〇条の中途解約は、借地借家法第27条(解約による建物賃貸借の終了)および同第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)により、『建物の賃貸借の解約は、(中略)正当な事由があると認められる場合でなければすることができない』」という主張の一点張りだった。

売主は解約通知さえ出せば進められるものだと高をくくっていたが、まさしく法律の解釈を盾にとられたことで解約の目途がないまま決済当日を迎えることとなった。

さて決済当日、仲介するB社としてはできればそのまま取引を成立させたい立場。一方でAさんにとっては一抹の不安が現実になった格好だが、マスターリース契約の解約は譲れない条件だった。

そこでAさんは重要事項説明書に加えていた交換条件を交渉材料に使うことにした。売主に対して「このままだとあなたは『自らの責任でマスターリース契約を解約する』という点を履行したことにならないし、入居者からの賃料とサブリース賃料との差額分を負担し続けなければならない。ここで決済するのは双方にとってハッピーではないので白紙にすべき」ともちかけた。

B社も交えた2時間超にわたる協議の末、1か月の決済延期が合意された。また、その1か月の間にマスターリース契約の解約ができない場合には今回の売買契約を白紙とする旨もその場で合意された。

結局、当該物件はその後もマスターリース契約を解約する目途が立たず、決済延期から1か月後に文字通りの「白紙」で決着するという顛末を迎えた。

この結末には様々な見方がある。

Aさんは別の投資家から「売主に対して契約不履行に基づく違約金を請求できるのでは」というアドバイスももらった。だが、どちらかと言えば「マスターリース契約が付いたままの望まぬ物件を買わされそうになったところを交渉によって辛うじて回避した」という気持ちのほうが強かった。

手付金も全額返金されており、売買契約時に負担した印紙代1万円は戻らないものの、それを今回の授業料と考えてそれ以上の深追いはしなかった。

この事例には、冒頭で示した契約に対する精神である「合意した約束およびそれが守られない事態に備える」ことや、4つの原則をに基づき「誰とどのような内容を合意するか・しないか」が当事者の自由意思による合意で決まること、更には契約条項よりも法律の解釈が適用される場合があること、がいみじくも散りばめられている。

契約書ドラフトを事前に熟読し、異議があれば臆せず主張し交渉するという経験を積むことが、これから不動産投資をスタートする方にとって成否を分ける要因の一つとなるだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーー

執筆:三刀流大家

■ 主な経歴

健康関連業界で都内に勤務する現役サラリーマン。ヨーロッパ駐在を経て帰国したのち、副業テニスインストラクターとしても活動。兼業大家でもある”三刀流”ライター。

趣味・ライフワークは、読書、映画、献血、テニス、日記、ワイン、高カカオチョコ、コーヒー、モーツァルト、CHAGE&ASKA、キン肉マン。

北海道大学卒業。薬剤師免許、バイヤー向け資格CPP-A級(Certified Procurement Professional)保有。