オーナーが複数エリアで物件を所有することは、リスク分散の考え方からも有効だ。

その一方で、地域地域で商慣習が異なり、こちらの街での常識が、となりの街では非常識という事がよくあり、物件を分散化して所有する際には、ひとつの参入障壁とすらなっている。

今回は、平均賃料と初期費用について、深掘りをしてみたい

分散投資の薦め

我が国では、地震・台風などの災害が多く、先祖代々の隣接する土地にアパートマンションを建てて賃貸経営をすると、なんらかに自然災害の際に、全棟被害を受けるというリスクがある。

また、大学の移転や工場の移転などの外部環境変化は、入居率・家賃維持に直撃するが、同じエリアに物件を所有していると、同様に全棟で空室増や家賃下落を呼びかねず、ダメージが大きくなる。

そこで、投資の考え方としてはリスク分散が望ましく、異なるエリアに物件を所用することが望ましい。「都心に1棟、地方に3棟」など、複数拠点での賃貸経営をしていくことがこれからの資産活用では重要となる。

都心と郊外に資産を分散して所有することは災害リスクなどに有効な施策だ

エリア毎の商慣習の違い

こうした際に、課題となるのは、収益物件オーナーが、自分の住んでいないエリアについて土地勘がない事である。

以前、群馬の大学のオーナーセミナーでお会いしたオーナーは、群馬だけでなく、東京・横浜・大阪・長崎・熊本と物件を所有され、大阪にお住まいだった。いかんせん、群馬県の大学でオンライン授業がどのくらい進んでいて、近くの工場の景気がいいとか、外国人がコロナ禍の入国制限で厳しいといった環境変化にはピンと来ない。

その地域のADの相場や更新料の金額などについて、「ちょっとわからないけど利回り優先で」購入されたとのこと。それでも購入当初は、高利回りで問題なかったが、コロナ禍の環境変化で、さて「売るのか、直すのか、設備投資か」となると迷いが大きいそうだ。

家賃相場の違いは、

ポータルサイトを参考に

昨今は新築の家賃設定が高く、利回り優先だと、かなり強気の家賃設定となる。土地勘がないと、「5万円の新築なら、まあ決まるだろう」と判断してしまうと、地域相場を逸脱した家賃設定で、新築完成すれどもなかなか埋まらないということもある。

特に円安・ウクライナ危機で建築費は高騰する一方で有り、最近の新築の家賃設定は高すぎる傾向にある。

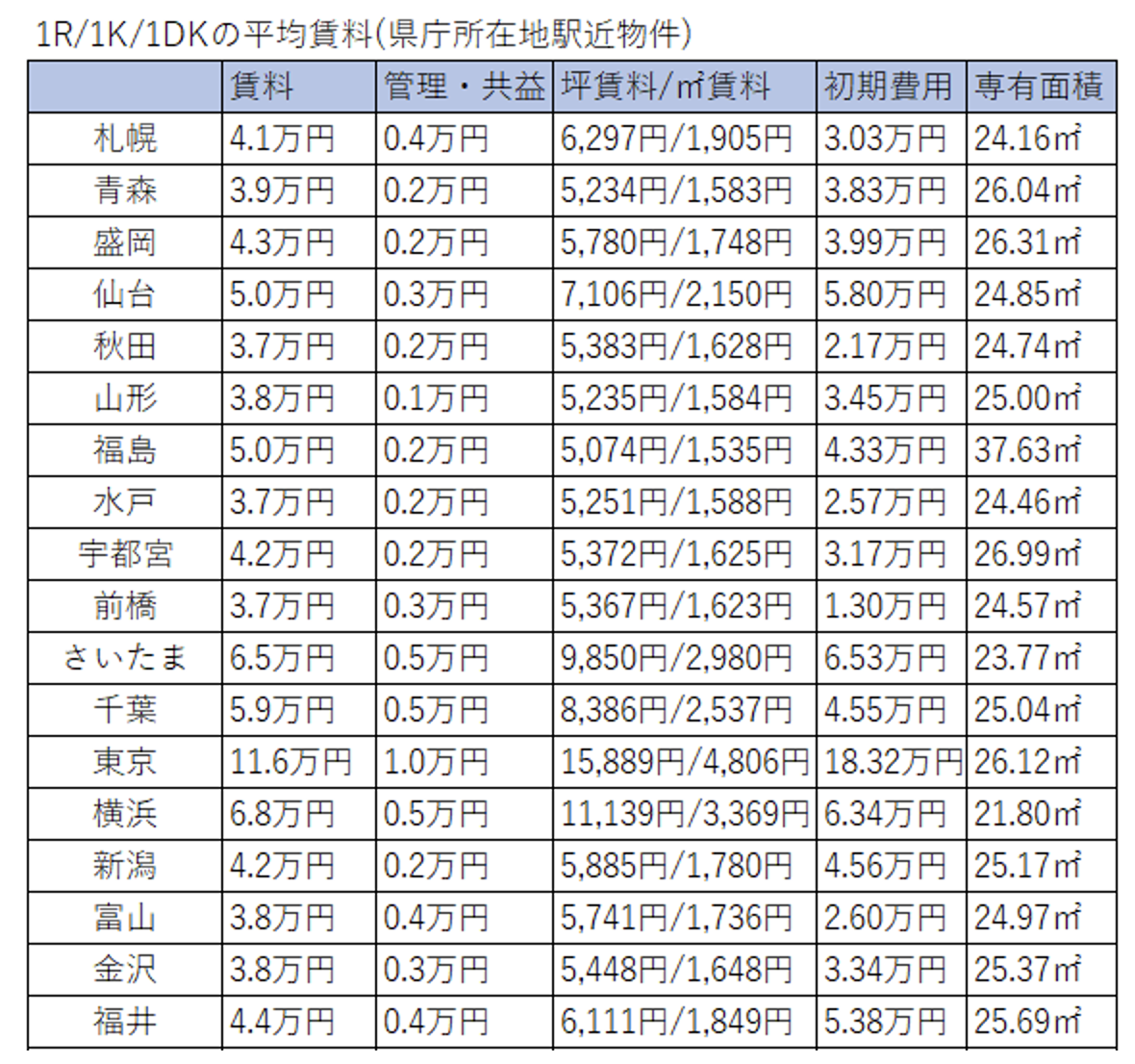

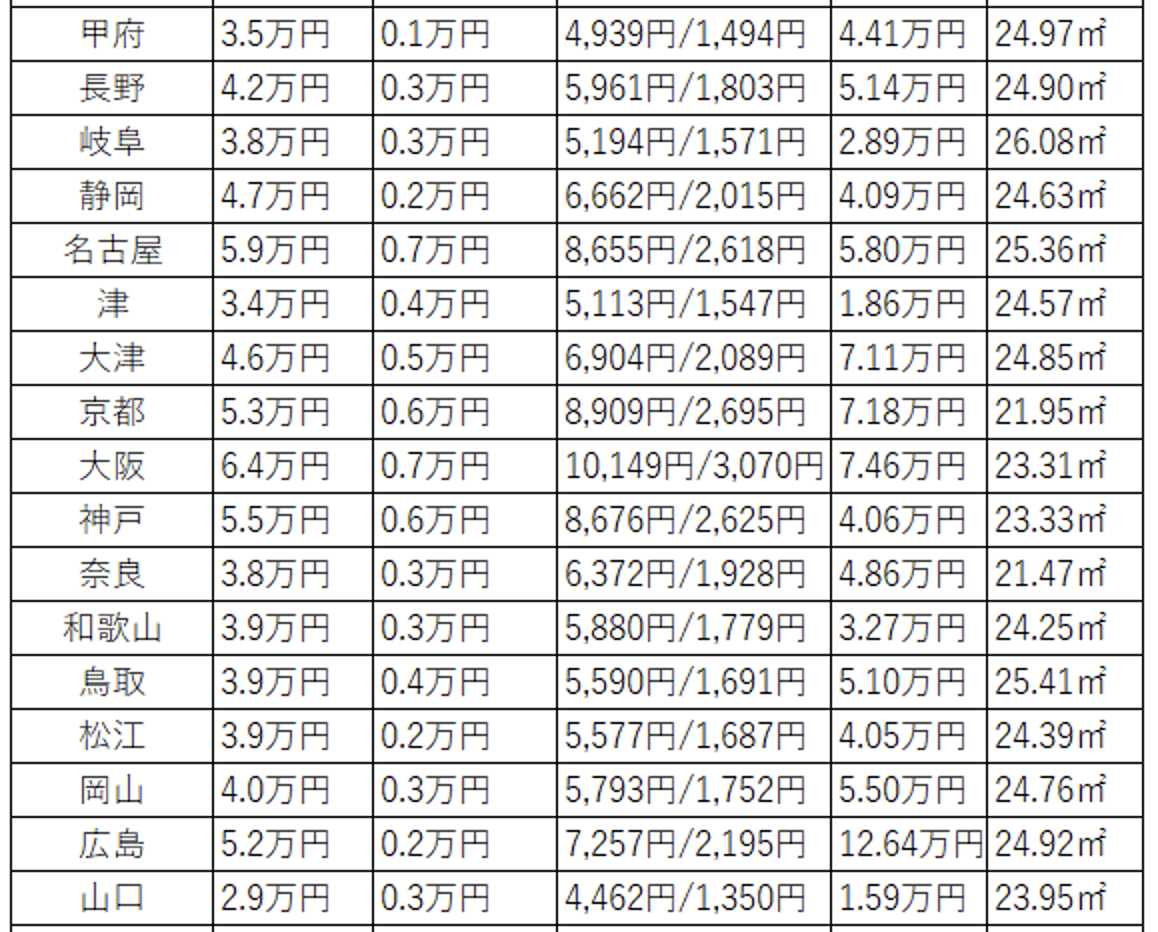

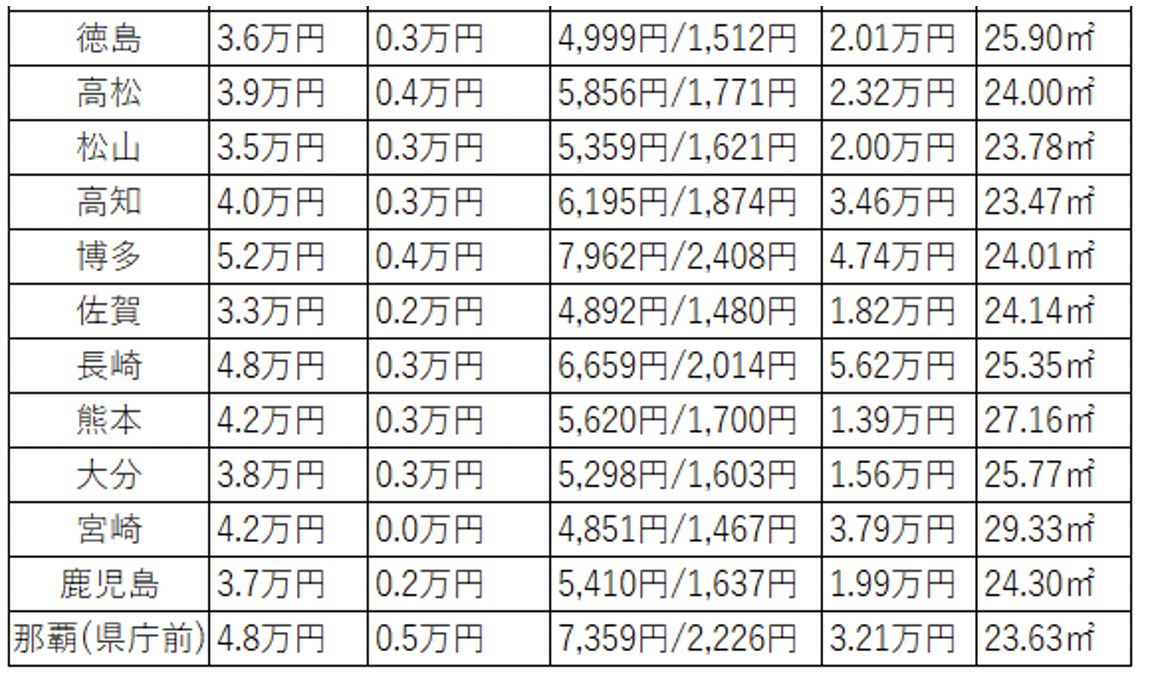

全国の単身物件のスーモでの募集賃料は、このような状況だ。

東京の単身平均賃料11.6万円に対して、札幌では4.1万円。仙台では5.0万円、さいたまでは6.5万円、千葉では5.9万円。山口では2.9万円である。分散投資といっても、その地域の相場を逸脱した賃料設定では、安定した収益を得ることは難しい。

東京の常識は郊外ではむしろ非常識である。また、この数字はあくまで「県庁所在地」の最寄りである。同じ札幌でも中心部と郊外では全く相場が異なり、雪の多い札幌では、地下鉄沿線から外れれば、当然冬は通勤通学も大変になるため、賃料相場は変わっていく。

「よく知らない都心の投資家が買ってしまう」と、リスクが高くなることは否めない

突出して高い、広島の初期費用

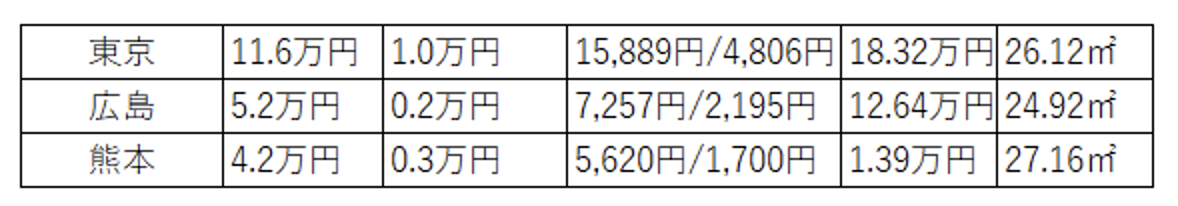

さて、この賃料相場。全県を調べて驚きなのは広島の初期費用の高さである。

単身物件で平均5.2万円の家賃という相場であるが、初期費用は12.64万円!! 敷金2ヶ月、礼金1ヶ月という物件が多いのが、広島市の「常識」である。

自主管理の大家さんも多く、「昔からそういうもんや」ということで、地元の不動産会社も「以前からそうなので」「回りもそうだからね」という話。

たとえば、東京から転勤でやってくると、家賃は広島のほうが安く「やっぱり地方勤務はお得だ」となるが、さて部屋を選んでから、初期費用の話になるとびっくりしてしまう。

仮に熊本から進学でやってくると、家賃は4.2万円→5.2万円と1万円アップの相場であるが、初期費用は1.39万円→12.64万円とほぼ10倍だ。

だから広島が「ひどい」わけではない

こうして記事にすると「広島ってひどい」と思われるかもしれないが、原状回復費用のガイドラインは変わらない。ようするに東京で退去するときの修繕費用も、広島の修繕費用も、熊本の修繕費用も大差はない。

東京と広島は、先に払っていた敷金の中で修繕を行い、余剰があれば返金し、熊本では必要な修繕費用は退去時に精算される。つまり先に払うか後に払うかの商慣習の違いである。

そもそも壁紙の代金や畳の表替えなどの代金に大差が無いのに「敷金1ヶ月」と家賃に連動している事そのものが「慣習」なのである。

返金のない「敷引き」といった制度が関西にはあるなど、エリアによって違う。収益物件オーナーの視点で考えれば、東京と広島は、敷金の金額が大きいため、原状回復費用が確保できないというリスクが少ないマーケットともいえるのだ。

「商慣習」は、市単位、県単位ではない

さて、広島市では初期費用が高い、といったが、実は隣の呉市、東広島市では高くない。

つまり「広島県が総じて」という話ではないのである。ここが地域慣習の面白い点である。

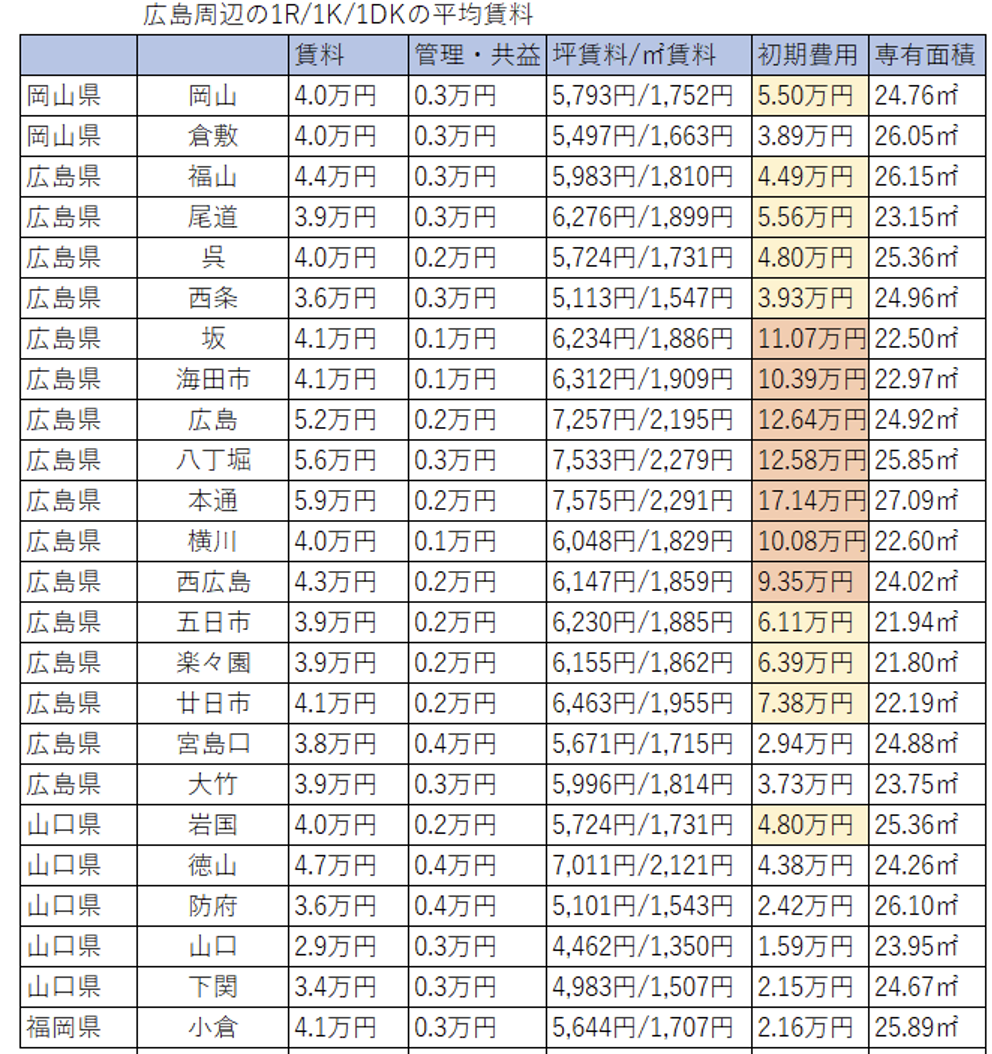

ざっと、東西で、岡山から小倉まで、家賃相場を調べてみた。

すると、岡山~広島県東広島市の西条までは、初期費用は家賃の1ヶ月分ぐらいの相場だが、広島県安芸郡坂町ぐらいから家賃の倍ぐらいに上がる。そして広島市西区西広島駅まではこの慣習。

広島市佐伯区の五日市~広島県廿日市市までは、2倍を切る(一部敷金礼金ゼロゼロの不動産会社もあるためその戦略影響かと思われる)。そして山口県岩国市で、家賃の一ヶ月分を超えるが、防府市以西では、1~2万円になる。

実は、地元の人にしてみると、「坂からこっち」「廿日市からこっち」に割となじみがあり、双方、広島中心部への通勤圏。広島市民にすると、他県の岩国と同県の福山では、岩国に縁がある人が多い。

プリンシプル住まい総研・作図

「広島の独自の文化」ではなく、

こうした慣習の違いが全国にある

そして、このようなミクロの違いは、別に広島特有のことではない。静岡の熱海と沼津と富士と静岡と掛川と浜松でも、ADの考え方や更新料の考え方、あるいは、敷金・礼金の相場などは異なる。

小倉と博多では、かなり違うし、仙台も東西南北で全く違う。

県や市の境界ではなく、エリアの境界で常識が違う。まさにだからこそ「不動産」なのだ。

地域に密着した

地元の不動産会社の活用。

「そんなに各地で常識が違うなら、分散投資なんてむりじゃないか」と考えるか、「郷に入っては郷に従え」と考えるか。ここで大事なのは、相場や慣習は、収益オーナーひとの力で変えられるものではなく、『前提条件のひとつ』にすぎないという考え方。

肯定も否定も必要なく、そういう土地であることを知っているパートナーと膝を交えて、より収益を確保するということ。

少なくとも分散投資をするということは、遠距離にある物件の修繕などをすべて自分が行う事は難しく、管理受託かサブリース方式で、管理会社というパートナーを頼る異なる。

だからこそ、その「前提条件」である「地域の商慣習」と「地域のタイムリーな変化」に長けている、地元の不動産会社を上手く活用していくことが必要となるのである。

ーーーーーーーーーーーーーーー

執筆:(うえののりゆき)