売買時に仲介に当たった不動産会社からローン手数料を請求された、仲介手数料以外に事務手数料が要ると言われた、売主に仲介手数料代わりにローン手数料を請求された、賃貸仲介を依頼したら書類作成料、図面作成料を請求されたなど、耳慣れない費目の請求をされる例が増えている。

頻繁に売買しない人であれば、そんなものかと思って見過ごしがちだが、それは間違い。本当に支払うべきものかどうかを知り、おかしいと思ったら免許権者に相談してみよう。

本来は仲介手数料以外の請求はないはず、だが

「不動産の媒介契約に基づいた仲介手数料以外を請求するのは原則としてはダメなことになっています」と説明してくれるのは宅建マイスター・フェローの永幸不動産・森下智樹氏。

ちなみに宅建マイスター・フェローとは宅地建物取引のエキスパートを証する資格で2022年時点でまだ17人しか認定されていない希少なもの。実務経験に加えて、法的な知識の裏付けのある専門家というわけだ。

だが、原則とは違う特別な依頼についての費用と言うもの自体は実在する。その例証として森下氏が挙げるのは「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」という2001年1月6日付の通達。

その中に2か所、知っておくべき点があると森下氏。ひとつは標準媒介契約約款の運用についてという項目で、そこに特別の依頼に関わる費用についてというくだりがある。

⑤特別の依頼に関わる費用について

指定流通機構への情報登録はもちろんのこと、通常の広告、物件の調査等のための費用は宅地建物取引業者の負担となる。

また、宅地建物取引業者は依頼者から特別に広告の依頼や遠隔地への出張の依頼を受けたときは、あらかじめ、依頼者に標準媒介契約約款の定めに基づき請求する費用の見積もりを説明してから実行すべきである。

通常の広告、物件調査のための費用は宅建業者が負担

ここには通常の広告、物件の調査のための費用は宅地建物取引業者が負担すべきとあり、何が宅地建物取引業者の負担になるかが明記されている。

「レインズやホームズ、SUUMOなどといったポータルサイトに掲載する料金、図面作成費用は仲介にあたる不動産会社が負担するというわけです」。

それ以外に特別に広告の依頼や遠隔地への出張の依頼があった場合にはとあることから、特別な依頼があれば特別な費用の請求は発生し得るわけだが、依頼がなく、かつ事前に請求する費用の見積もりがないままに請求だけがあるのはおかしいということになる。

この点については主に賃貸仲介を依頼する際に覚えておきたいところである。また、遠隔地への出張依頼についてはどの程度の距離を遠隔地とするか、早めに交渉、金額などについて合意を得ておきたいところである。

別途契約がなければ別途の請求もあり得ず

もうひとつは主に売買時に請求される可能性がありそうな費目について。具体的には以下の項目である。

11 不動産取引に関連する他の業務との関係について

前略

なお、建物取引業者自らが媒介業務以外の関連業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するため、媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を明らかにした書面等により契約を締結すること。

特に、宅地建物取引業者が不動産コンサルティング業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確にするため、あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得た上で契約を締結し、成果物は書面で交付等すること。

ここに関わってくるのは住宅ローンアドバイザーや不動産コンサルティングマスターなどという資格である。

「たとえば住宅ローンアドバイザーが資格者専用サイトから住宅路F-ん商品をピックアップ、地域に合わせた金融機関を選び、商品をアドバイスするなど提携金融機関を紹介する以上の専門的なノウハウが提供され、かつ媒介業務とは別に契約書を作り、それについて説明があった上で請求するならあり得る話です。

ですが、単に提携ローンを紹介した程度で住宅ローンあっせん手数料、住宅ローン事務手数料などの名目での請求はできないと解されます」。

不動産コンサルティングマスターの場合には媒介とは別に、その土地にどのくらいの建物が建つかから始まり、建築業者の選定、企画、差別化やリーシングのための提案などのコンサルティング業務が行われており、業務内容を明記した契約書があるのなら請求はできる。だが、媒介契約と一緒にやりましたでは通らない。

「コンサルティングマスターの資格があれば、媒介時にコンサルティング料が取れると思っている人もいるようですが、媒介とは別にコンサルティングがきちんと行われ、契約が結ばれていなければ請求はできません。曖昧な状態での請求は業法違反になります」

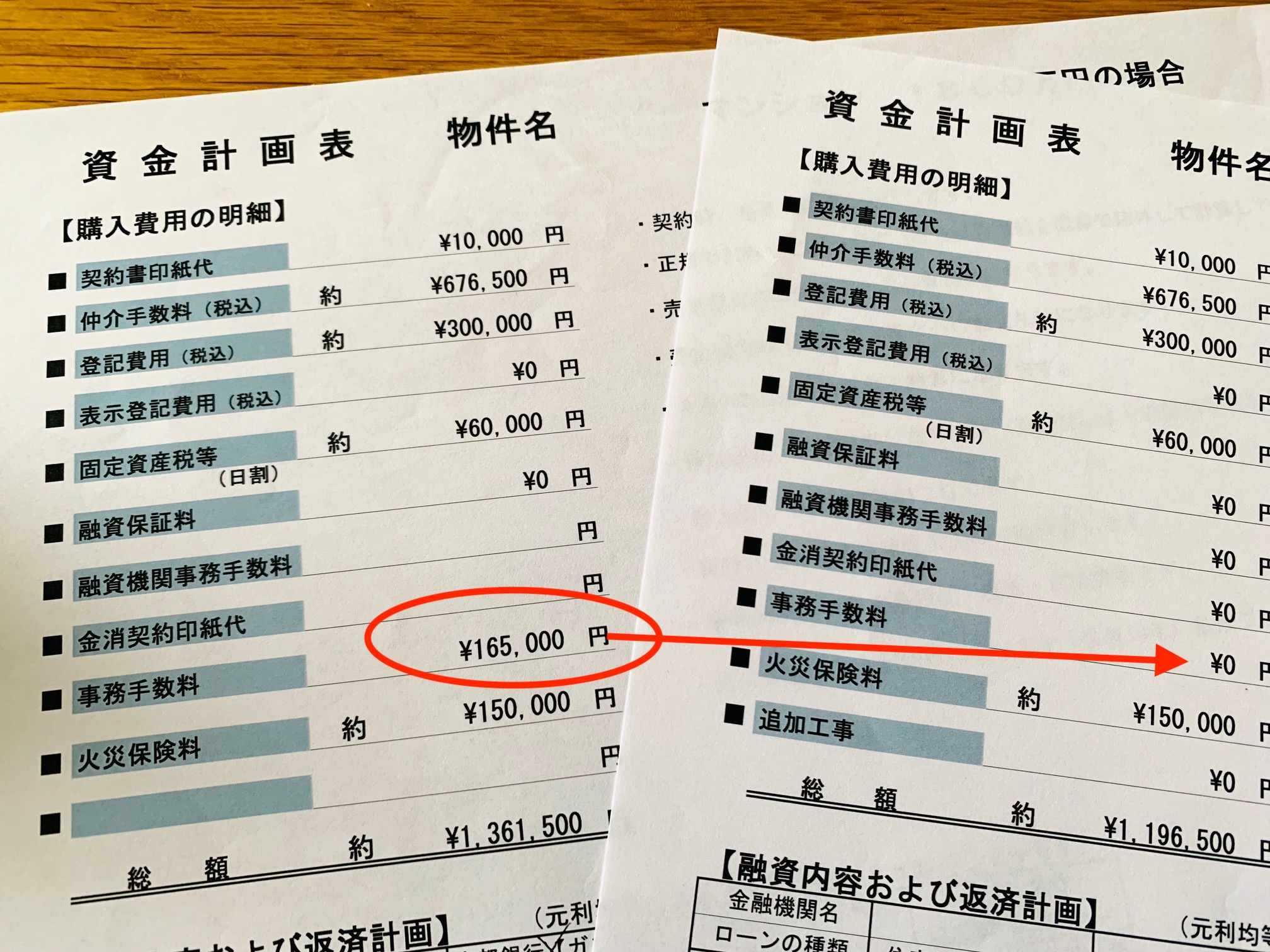

だが、買う人が知らなければそれに付け込まれることもある。森下氏が例で挙げたのは宅建業者が分譲地を売主として売り出した例。事業者が売主のため、仲介手数料は発生しない。

それを補填するためか、購入者に仲介手数料に近い額の住宅ローン手数料を請求したというのである。本来は請求できない費目であり、業法違反だが、多くの人にとって不動産購入はよくある話ではなく、知識がない。分譲した宅建業者が大手だったこともあり、払ってから何かおかしいと思って相談があったという。

「売買中心の悪質な事業者は“分かっていないだろうから請求しておこう”“何度も同じ会社で買うことは少ない”という安易な考えを持っているように思われます。

特に最近は不動産業界は景気が良いように見られていますが、取引に波があり、取引数がそれほど多いわけではなく、稼げるところで稼いでおこうと考える傾向もあるのかもしれません。貸賃貸仲介の会社は“ヨソも請求しているらしいから、うちも”という感じが多い気がします」。

免許権者に相談するのが効率的

費目として、内容として納得できない請求を受けた時には東京都知事免許の会社なら都庁、県知事免許なら県庁の不動産業課の相談窓口に相談するのが早い。

「法的におかしいもので金額も大きいとなれば業者に注意が行くことになるので、“都庁に相談します”と言うだけでも請求を取り下げることもあるでしょう。

不動産協会などの業界団体の消費者向け窓口も、役に立ちます。意外に実行力があるのは消費者センターで、“消費者センターに電話しました”と言うのも効きます」。

不動産会社に働いてもらうために

ここまで悪い不動産会社の違法かもしれない請求について書いてきた。だが、それを誘発しているのは不動産オーナーかもしれないという点についても指摘しておきたい。

というのは賃貸の場合、仲介手数料はずっと賃料の1カ月分と上限が固定され、長年見直されていない。しかも、タダ働きが常態化している。

「売買の一般媒介では、他の宅建業者にも媒介依頼をしていることを言わないで媒介業務をさせた場合には実費が請求できることになっています。ところが賃貸ではそうしたルールはなく、成約するまでの通常の媒介業務はすべて宅建業者が負担することになっています」。

新規の仲介依頼を受けて現地に行って打ち合わせをする、謄本を取る、図面を作ったところで、“他社でもう決まりました”という話は仲介会社あるあるだそうで、そうなるとそこまでにかけた時間、手間はタダ働きということになる。

それなら新規の大家さんとは付き合わないようにしようと考えるところが出てきてもおかしくはないだろう。穿った見方かもしれないが、図面作成料のような、断られそうな条件を出してくるのはそのためかもしれないのだ。

売買に関しては欲しい物件ありきで不動産会社と付き合うことになることが多いため、その都度、違う会社と付き合うのは仕方がない。

だが、仲介、管理の依頼は同じ会社と付き合い続けることは可能。いちいち、これは適法かと疑いながら広く、浅く付き合うより、長く経営を続けるならきちんとパートナーとなってくれる信頼できる会社と付き合うほうが賢明と思うが、どうだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーー

健美家編集部(協力:(なかがわひろこ))