不動産の世界の変化同様、建築の世界でも不動産との間を埋め、不動産を再生する新たなプレイヤーが登場、注目を集めている。そうしたプレイヤーのうちでも近年引っ張りだこの2人のトークイベントを聞いてきた。

その2人とは不動産会社が見落としがちな視点から建物を再生に導く創造系不動産の高橋寿太郎氏、建物の法律家として違法建築の適法改修を専門に行う建築再構企画の佐久間悠氏。お二人とも同じ大学の建築学科を卒業、同じ設計事務所で働いていたが、現在はその知識を活かして今までにない仕事を創出している。

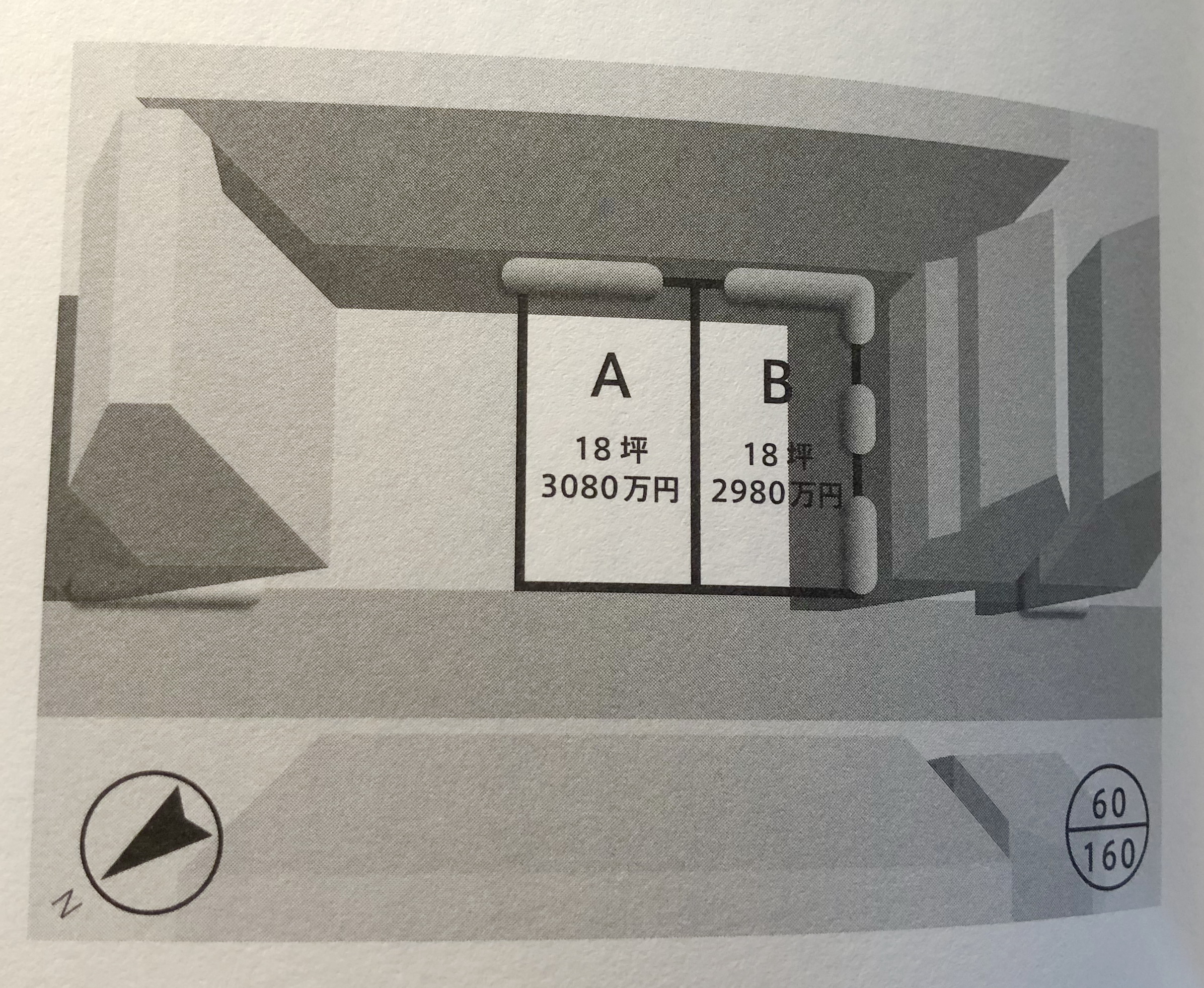

具体的にどんな仕事をしているか。まず、高橋氏だが、着目しているのは不動産会社と建築家のモノの見方の違い。例えば並んだ2つの土地があったとして不動産会社はそれを平面で見る。きっと南側の土地のほうが日当たりがいいはずと根拠なく考える。

だが、それを建築家が断面で考えると事態は変わってくる。周囲の状況その他にもよるが、北側にある土地のほうが実際には日当たりのいい住宅が建つことがあるのである。

また、同じ広さの土地で

...この記事は会員限定です。

会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる

- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる