日本全体で人口減少が進む中、これから不動産投資をしたいと考えた時、最も気になるところは「空室リスク」ではないだろうか。地域や物件によって、どれくらい空室リスクを加味すべきなのか、なかなか判断がつかない。

しかし、購入前のシミュレーションにおいて重要なのが空室リスクの想定である。空室率を甘く設定すれば楽観的なものになり、厳しめに設定すれば、最悪のことも想定できる。

その空室リスクを判断するためには、空室率の定義をしっかり覚えておく必要がある。

そこで、購入前から購入後までシミュレーションや分析で使う「空室率」の定義について解説をする。

「空室率」と言っても、そこから導き出される数値は、計り方によって変わるのだが、

「現時点を基準とした空室率(時点ベース)」

「稼働日数を基準とした空室率(稼働ベース)」

「成約家賃を基準とした空室率(家賃ベース)」

と3つに定義される。

目的や状況に合わせて適切な「空室率」を使い分けて、購入前や購入後の投資分析を行う。

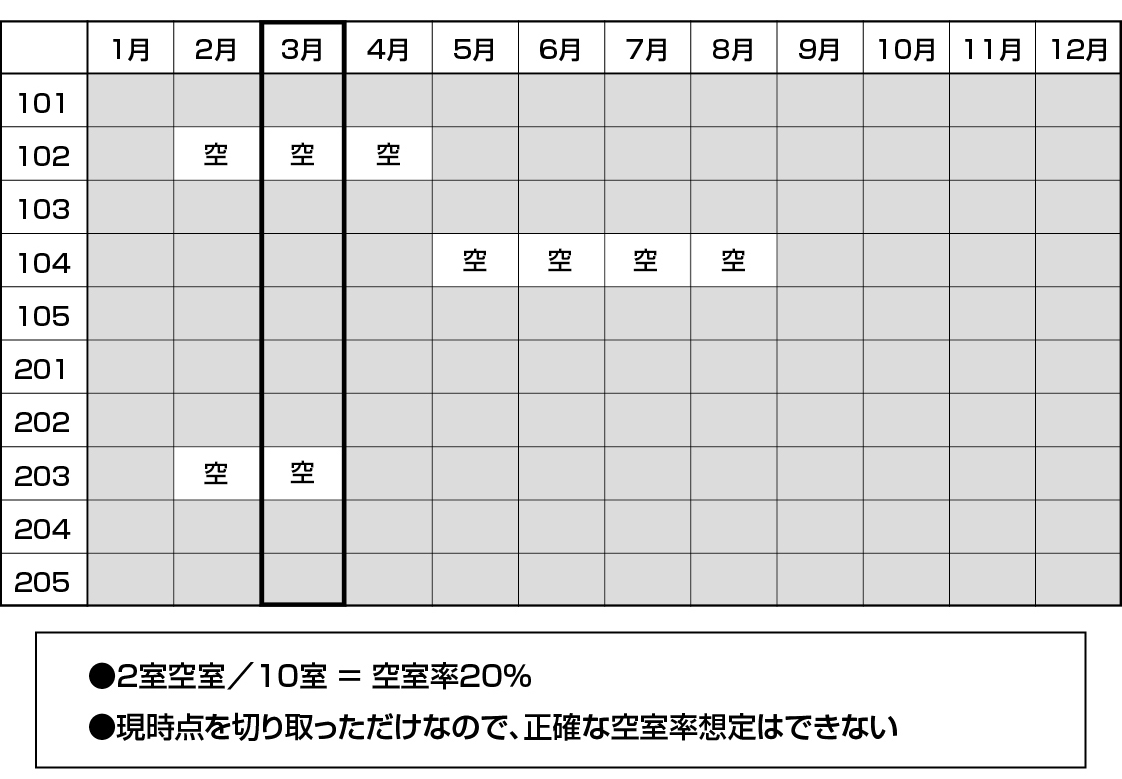

■現時点を基準とした空室率(時点ベース)

たとえば、現時点で10戸中9戸が入居していれば空室率10%(入居率90%)となる。こうした「現時点を基準とした空室率」はあくまで「今」切り取った数字なので、主に物件を購入する前の市場調査時に利用する。近隣の空き物件の状況を見たりするときは、この空室率を使う。

多くの統計調査では、この数値が用いられている。

例えば物件の購入を検討しているとき、購入予定物件が10戸中空室1戸で空室率10%だった場合でも、エリアの類似物件を200戸ほど調査し、合計の空室が10戸であれば、その周辺の空室率は5%と想定できる。

つまり、競合物件とよほど差がない限り、その購入予定物件も5%程度の空室率で運用できると考えることができる。

- 現時点を基準とした空室率(時点ベース)

エリアの空室戸数 ÷ エリアの総戸数 × 100

注意したいのは、この空室率は瞬間的なもので、タイミングによって数字が上下する点である。たとえば、引っ越しシーズンである3月に調査した空室率は、他のタイミングでの調査よりも入退去が多くブレ幅が大きいため、平均的な数値はとりにくくなる。

つまり、運用時のシミュレーションにおける実際的な数字として扱うのではなく、エリアにおける「ニーズの大きさ」を計る目的で使用するべき指標ということになる。

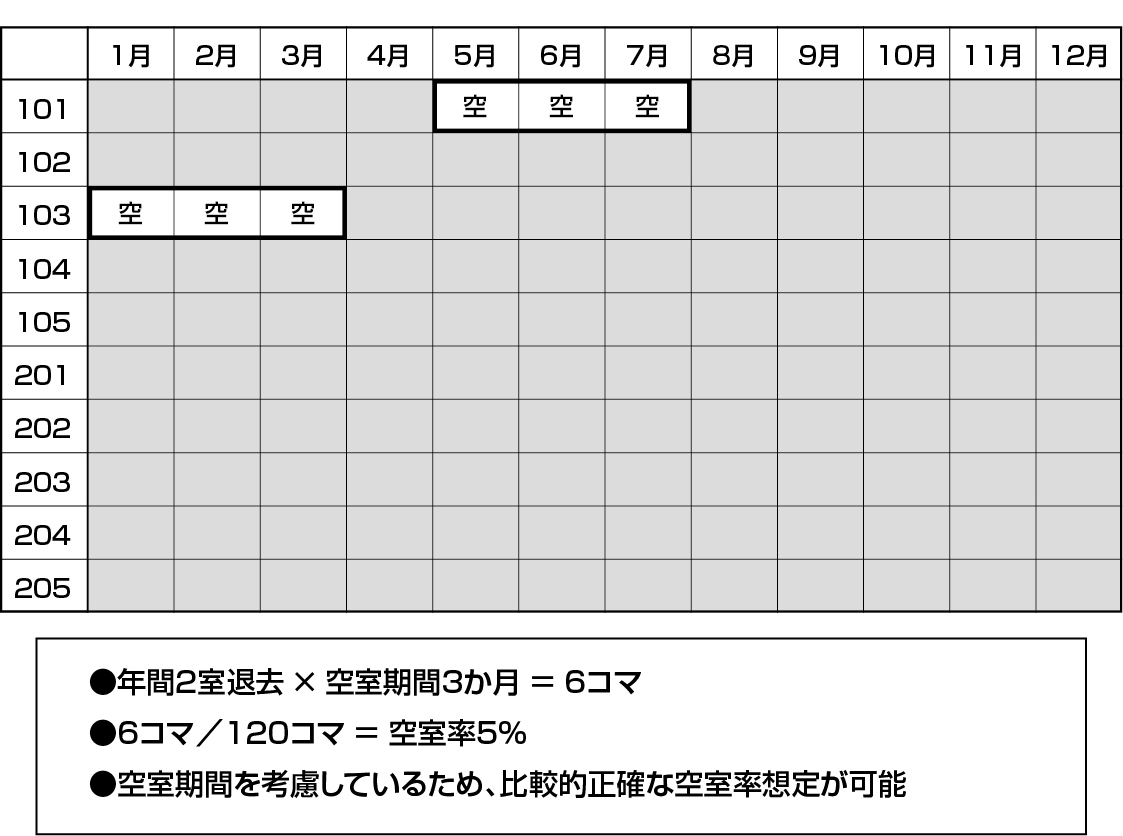

■稼働日数を基準とした空室率(稼働ベース)

より詳細な空室率を求める場合は、空室期間から空室率を導く方法を採用する。「今」だけでなく「年間」で判断するため、より現実的な「稼働率」を想定できる。この空室率は、主に事業計画を作成してシミュレーションする時に利用する。

- 稼働日数を基準とした空室率(稼働ベース)

(平均退去戸数×平均空室月数)÷(全戸数×12ヶ月)}×100

ここで利用する数値は、年間の平均解約率(平均退去戸数)と平均空室月数です。退去率についてはファミリーなら15~20%、シングルなら20~25%程度となるので、該当する物件タイプに合わせて退去率を設定する必要がある。

この数値は、見方を変えるとシングルタイプの平均居住年数が3~4年、ファミリータイプは4~5年となる。そんなに長く住まないと思われがちであるが、あくまで平均居住年数であることに注意したい。

つまり、2~3年で退去する人が多い一方で、10年以上住むような非常にありがたい入居者が一定の確率で存在する。このような入居者が平均値を押し上げるのだ。

また、この平均退去率は、先に挙げた大学移転や工場移転などのイベントが起こらない限り、急激に変化するものではない。年月とともに変化するのは、各戸の解約後の空室日数のほうである。建物が老朽化するほど「決まりにくくなる」のは当然であり、地域の産業や人口の増減などによって需要も上下する。

ちなみに、平均解約率20%を前提とするならば、2ヶ月で入居者が決まる前提においては空室率3.4%、3ヶ月なら5%、4ヶ月なら6.6%程度の数字となる。

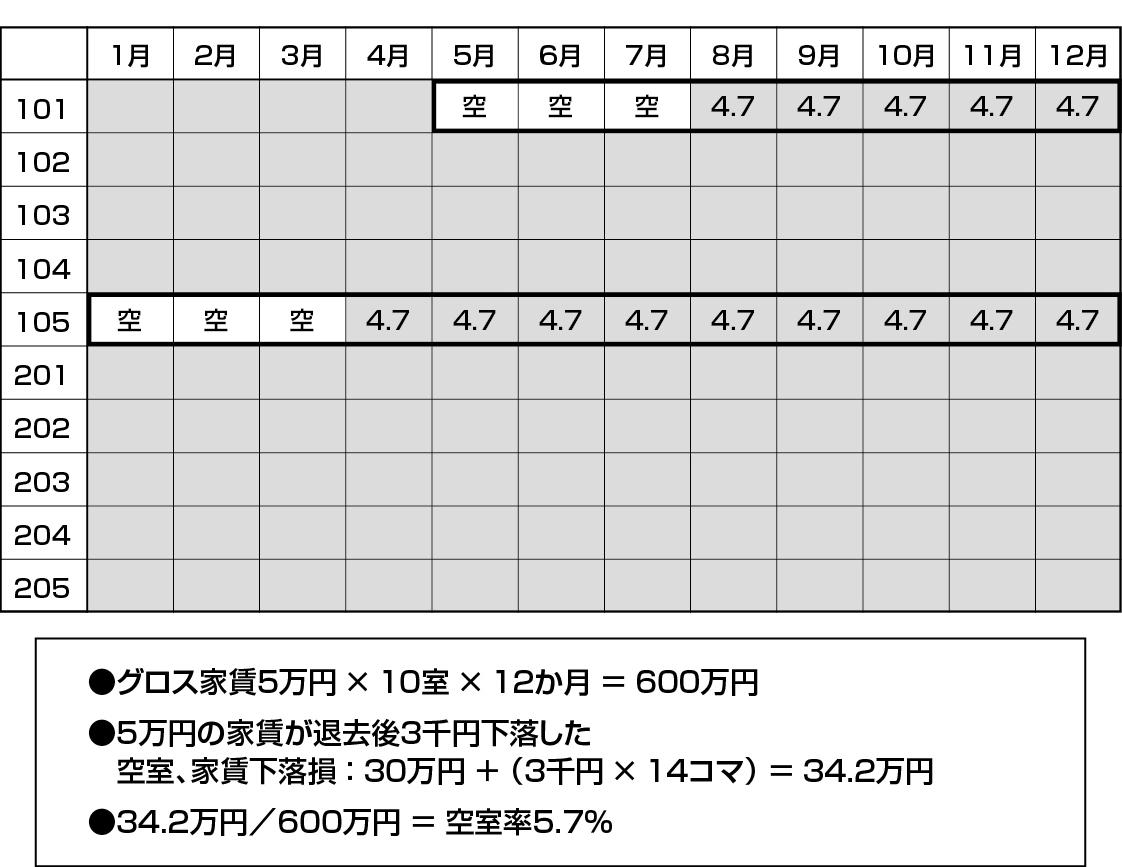

■成約家賃を基準とした空室率(家賃ベース)

3つ目は、実際に稼働した家賃をもとに空室率を算出する方法だ。これは満室想定家賃と、実際に得られた家賃収入から計算するもので、主な用途としては購入(建築)後、稼働させてからの現状分析(空室改善)に用いる。【図表3-6】

- 成約家賃を基準とした空室率(家賃ベース)

(満室想定家賃-実際に出た空室損失額)÷満室想定家賃×100

現状分析の結果、事業計画での想定よりも空室率が高ければ、何らかの空室対策を講じる必要がある。設備を刷新してバリューアップを図るのか、初期費用キャンペーンなどで空室期間短縮を狙うのか、または広告料で差を埋めるのか……。

実稼働家賃の空室率は、手を打つべきタイミングを計る際の重要な指標となるため、一年に一度しっかりと確認すべきである。

このように「空室率」と言っても、それぞれで用いられる数値が変わることをしっかりと意識して、物件購入前~購入後の分析をおこなってほしい。

執筆:(いまいもとつぐ)