国土交通省によって五年に一度行われる「住宅土地統計調査」「住生活総合調査」は、公開時にそのうちの一部を切り取られてニュースになることが多いが、実際にその中身を見てみる人は少ないかもしれない。

全国的なデータはその後の施策のベースになる背景でもあるが、一方でそこにはマーケットになる直前のユーザーの動向も読み取れる貴重なデータである。今回はそれらのどこを読み取るのか、その読み方の一例を示してみたい。

最近の空き家事情の傾向について

「平成30年住宅・土地統計調査」より

国土交通省によって五年に一度行われる「住宅土地統計調査」「住生活総合調査」などの最終版、平成30年度版を見ながら、昨今社会的な課題として語られる「空き家」について、賃貸活用の観点から見てみる。

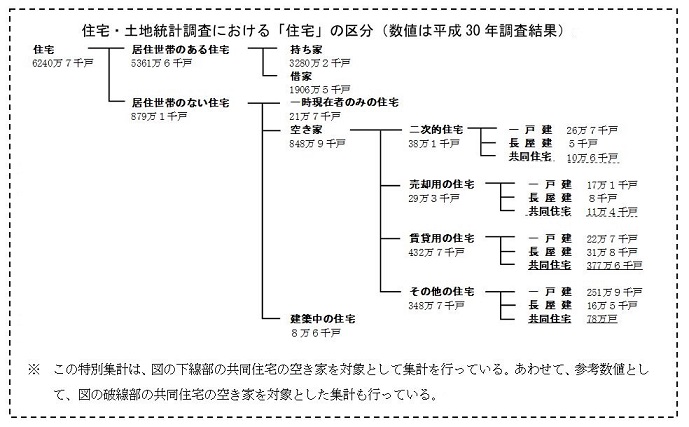

まず、総量について。「住宅・土地統計調査」による区分図によると、国内の住宅総数6240万戸中、空き家とされているものは848万戸、13.5%。そこから依然として増加傾向にある。

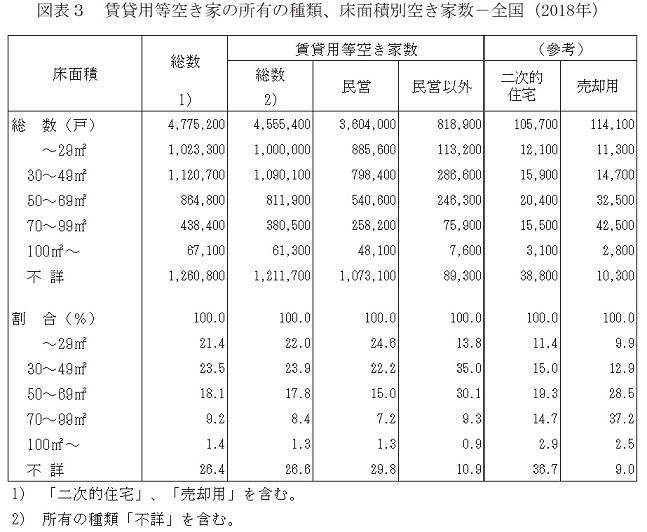

賃貸住宅の空き家はうち455万戸、民営賃貸はさらにその中の360万戸で賃貸住宅全体に占める空き家の割合は18.5%となっている。

これら、5件に1件の空き家という状況において、不動産投資家はどのような方向性を見出すべきなのだろうか。

外形的な割合だけを考えるとニーズが減れば床単価が下がり、ニーズがあれば床単価を上げるというシンプルな指標でなんとかしようとしがちであるが、この全体的傾向だけでは見えない、物件と実態マーケットのマッチングを見つけることが、持続的な投資のためには必要な考え方だろう。

実態マーケットの潜在的ニーズを

「住生活総合調査」から読み取る

今回取り上げる、もう一つの「住生活総合調査」とは、国土交通省により5年周期でおこなわれる、全国の世帯の住宅及び居住環境に対する評価、住み替え・改善傾向の有無と内容、住み替え・改善の実態等を把握することにより、住宅生活の基礎的資料を得ることを目的とした調査である。

住生活の対象として、住宅に対する設問と、居住環境に対する設問とで全体は構成される。

ここでは、マーケットの潜在的ニーズを読み取ることを目指して、いくつかの項目を見てみたい。

一つは、居住者全体におけるニーズの傾向の読み取り、もう一つは借家ユーザーの意向の読み取りとする。

これらから、可能であれば空き家増加時代においても、きちんとユーザーのいるマーケットのかたちを探り、またそのユーザーが一過性でなく安定的に存在するゾーンがどこかを考えてみたい。

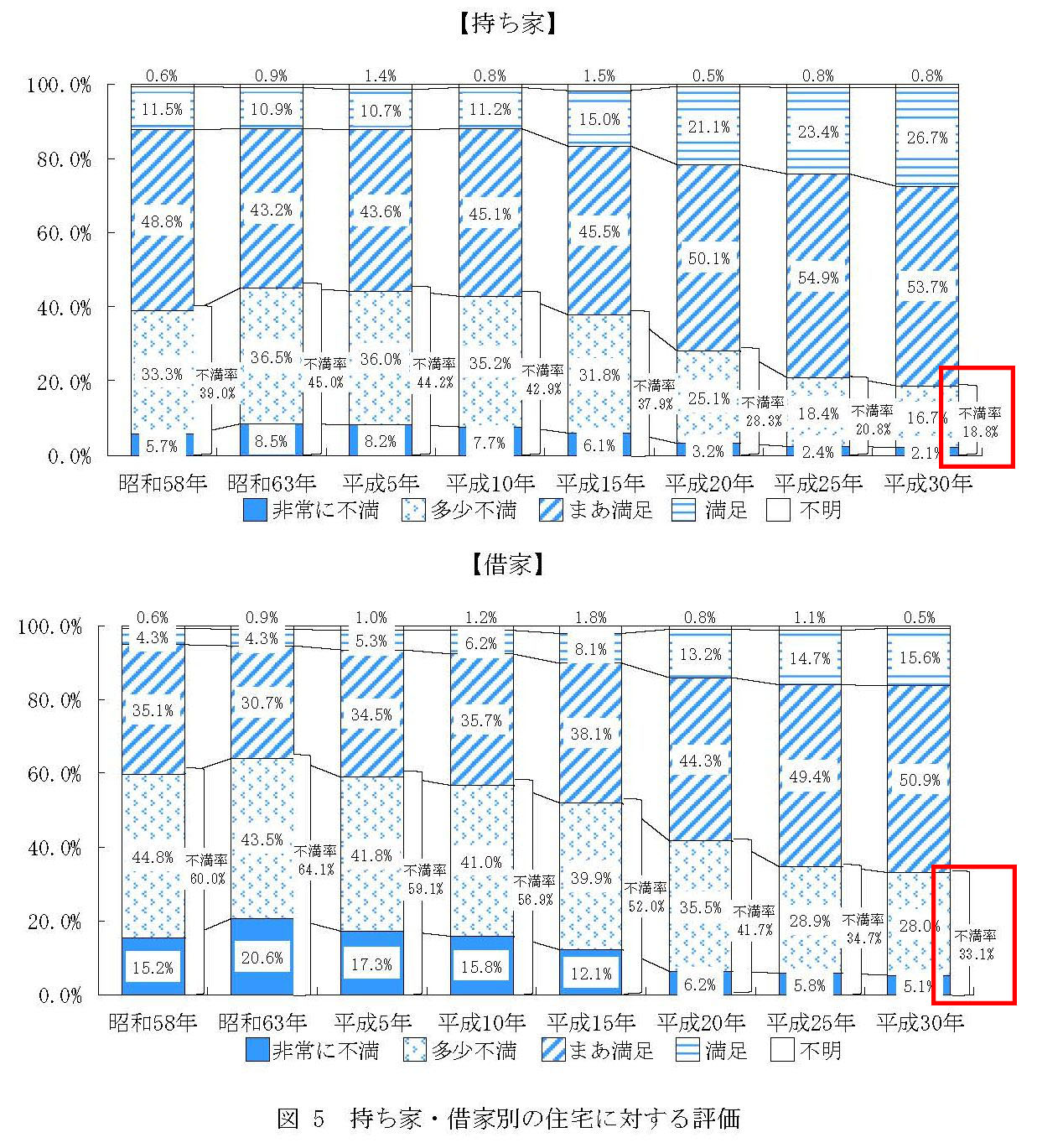

まず、持ち家と借家の現況の不満率についての統計について。

昭和時代に持ち家→40%、借家→60%の不満率が、平成30年には、持ち家→18%、借家→33%とともに減少している。しかしながらいまだ15ポイントの差があるのも事実であり、持ち家>借家という暗黙のヒエラルキーがユーザーの認識としては存在していることがわかる。このヒエラルキーを超える位置に賃貸の未来があると考えられる。

では、それを超える位置とはどこにあるのか。

それを考えるために、今度は居住者全体が住宅に対して持つニーズを探ってみよう。

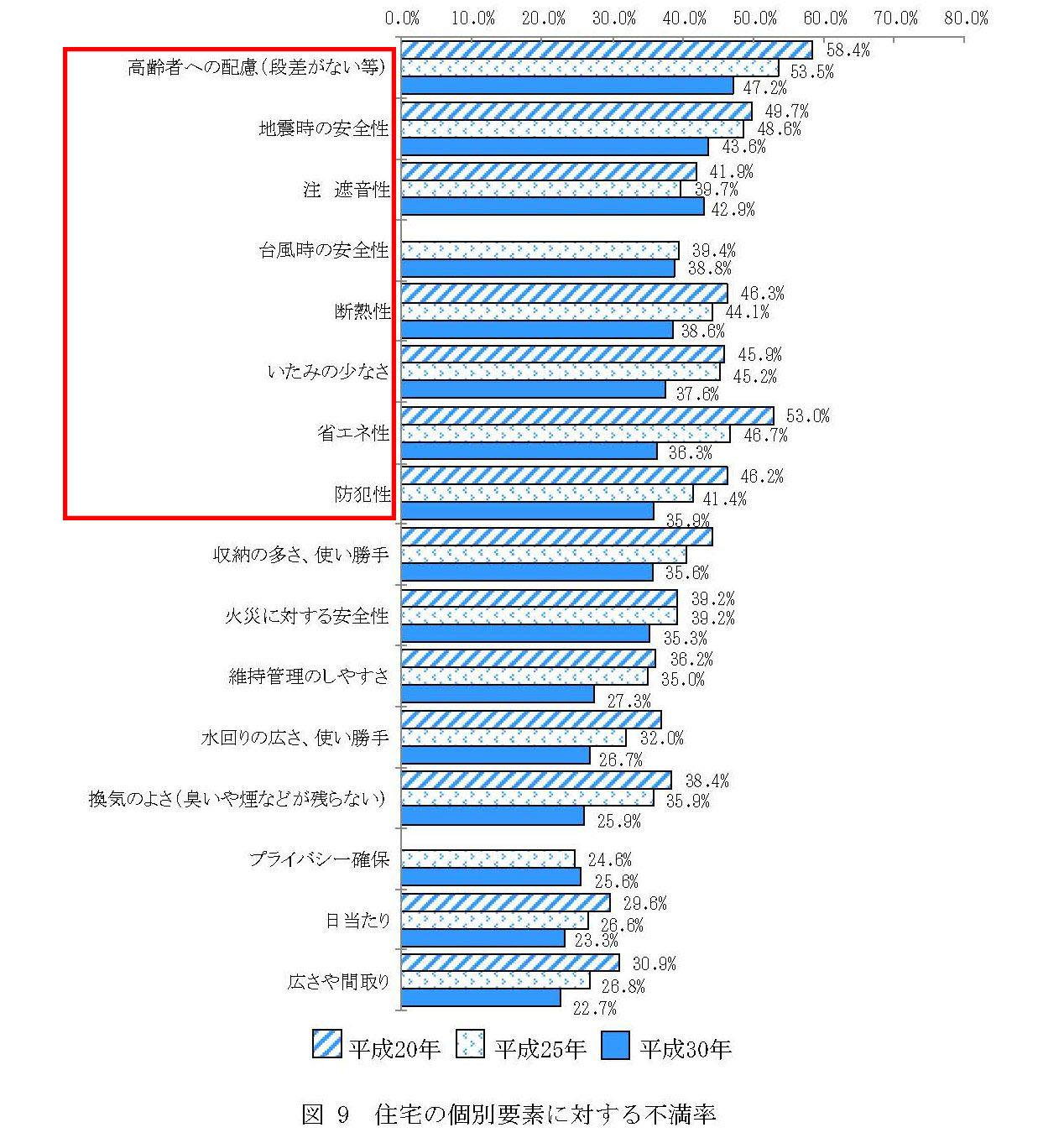

一つは「住宅の個別要素に対する不満率」から。

上位から、「高齢者への配慮」「地震時の安全性」「遮音性」「台風時の安全性」「断熱性」「いたみの少なさ」「省エネ性」「防犯性」と続く。

ユーザー自身、またはその親世代の居住を支援するつくりへのニーズがトップに来ているのは、高齢化社会を反映しているだろう。また、昨今の災害に対する危機意識の浸透から、「耐震性」「台風時の安全性」が関心を集めていることも良くわかる。

SDG’s的な社会の傾向を反映しているのが「断熱性」「省エネ性」の項目だろう。

これらの不満率は、逆にこれからのニーズとなるものであり、空き家率の上昇サイクルから離脱したポジションのための達成すべき要点として認識すべき方向性なのだ。

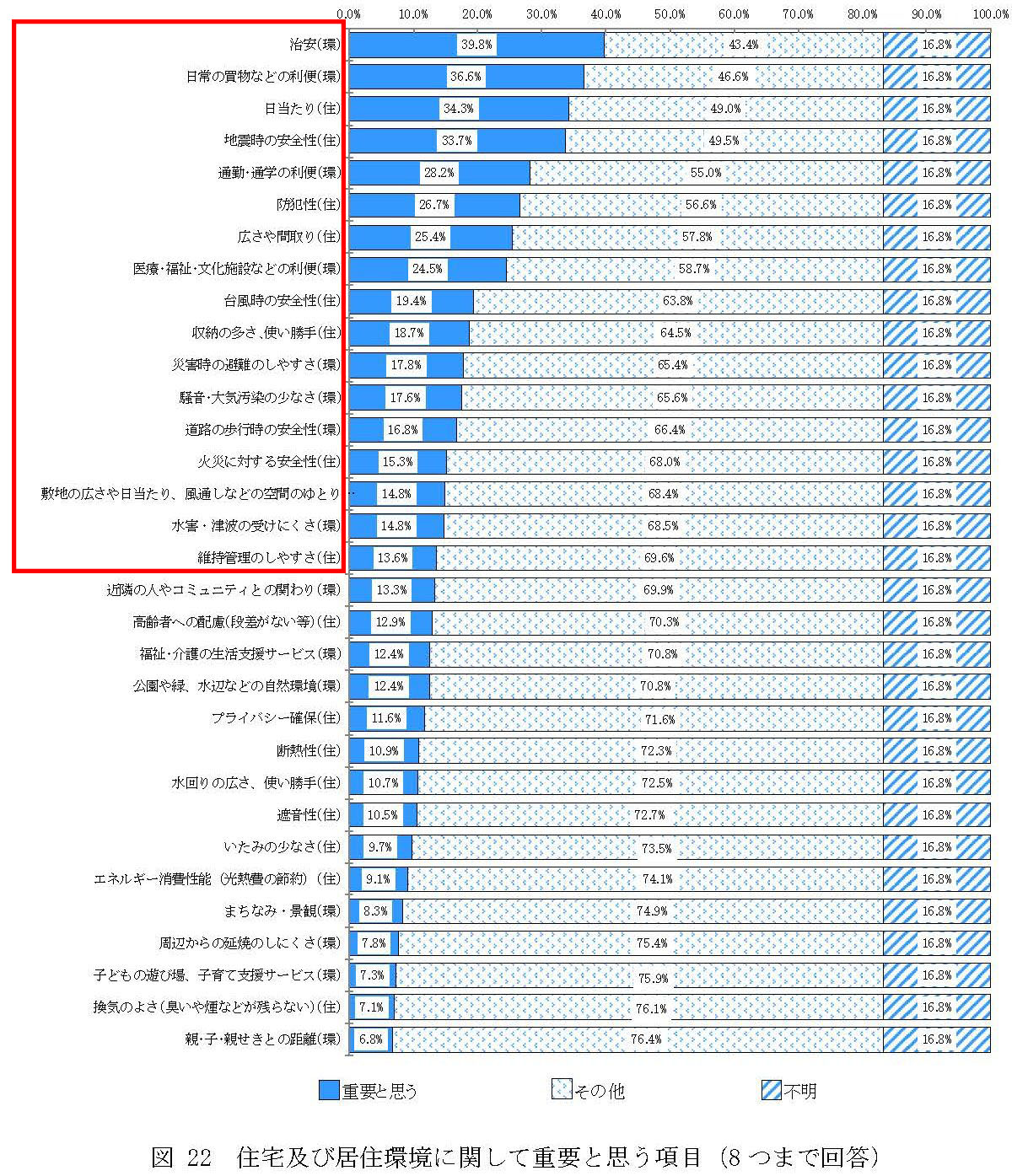

同じように、今度は住宅および住環境について重要と思う項目についてみてみよう。

上位15項目をピックアップすると、「治安」「日常の買い物などの利便」「日当たり」「地震時の安全性」「通勤通学の利便」「防犯性」「広さや間取り」「医療・福祉・文化施設などの利便」「台風時の安全性」「収納の多さ、使い勝手」「災害時の避難のしやすさ」「騒音・大気汚染の少なさ」「道路の歩行時の安全性」「火災に対する安全性」「敷地の広さや日当たり、風通しなどの空間のゆとり」。

これらには、住宅に対するものと、居住環境に対するものが混在しているが、先ほどの不満点リストと重ね合わせることで、より明確にニーズ把握ができるのではないか。

双方上位で重なっているのは、地震時の安全性、台風時の安全性、防犯性、となっていることがわかる。それらに続いて、維持管理のしやすさ、高齢者への配慮となっている。

住み続けられる

賃貸の傾向について

では、これらの住宅に求められる要件の先に、持ち家VS賃貸のヒエラルキーは乗り越えられるのだろうか。

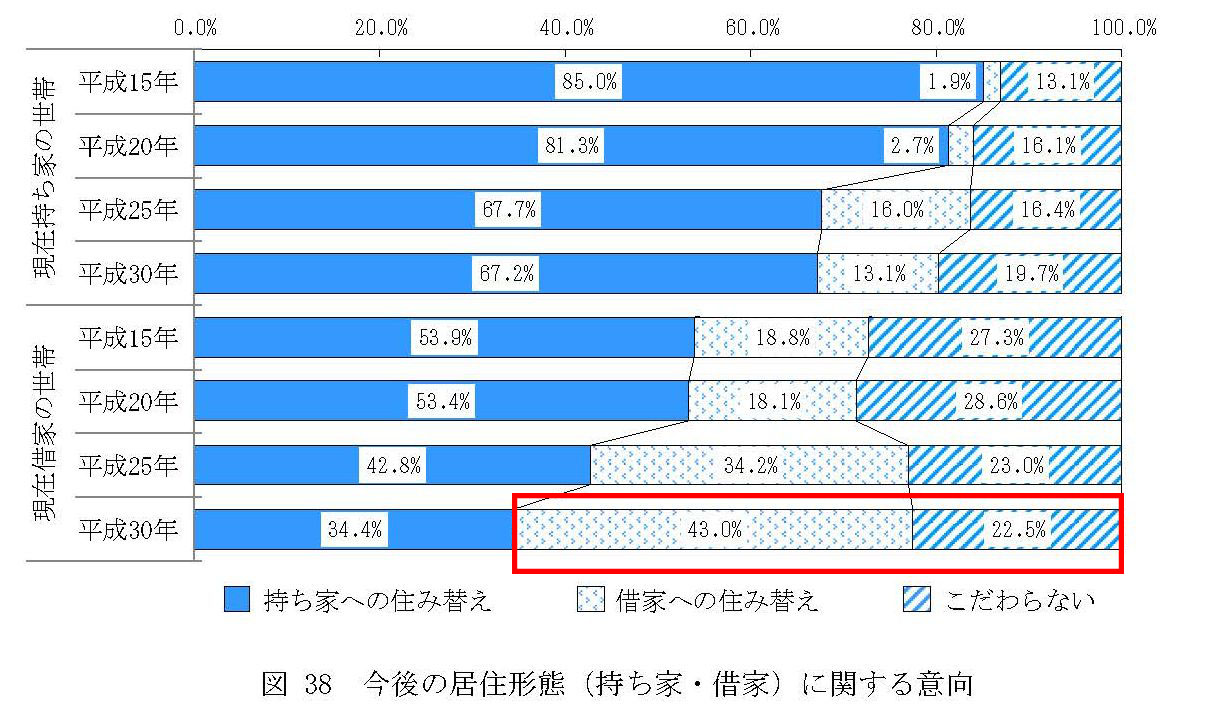

ここで見てみたいのが、「今後の居住形態(持ち家・借家)に関する意向」調査である。これを見てもわかるように、また一般にも感じられるように特に現在借家のユーザーは、持ち家志向が減少している。平成30年には、持ち家に住み替えを選ばない意向の層が3分の2に達している。

ここまで見てきたことから、

「賃貸ユーザーの賃貸志向」×「居住者全体の重視する要件」を備えた賃貸という位置が見えてこないだろうか。結果として、条件が揃えば退去者が少ない長期のユーザーを獲得することができる可能性をデータが見せてくれている。

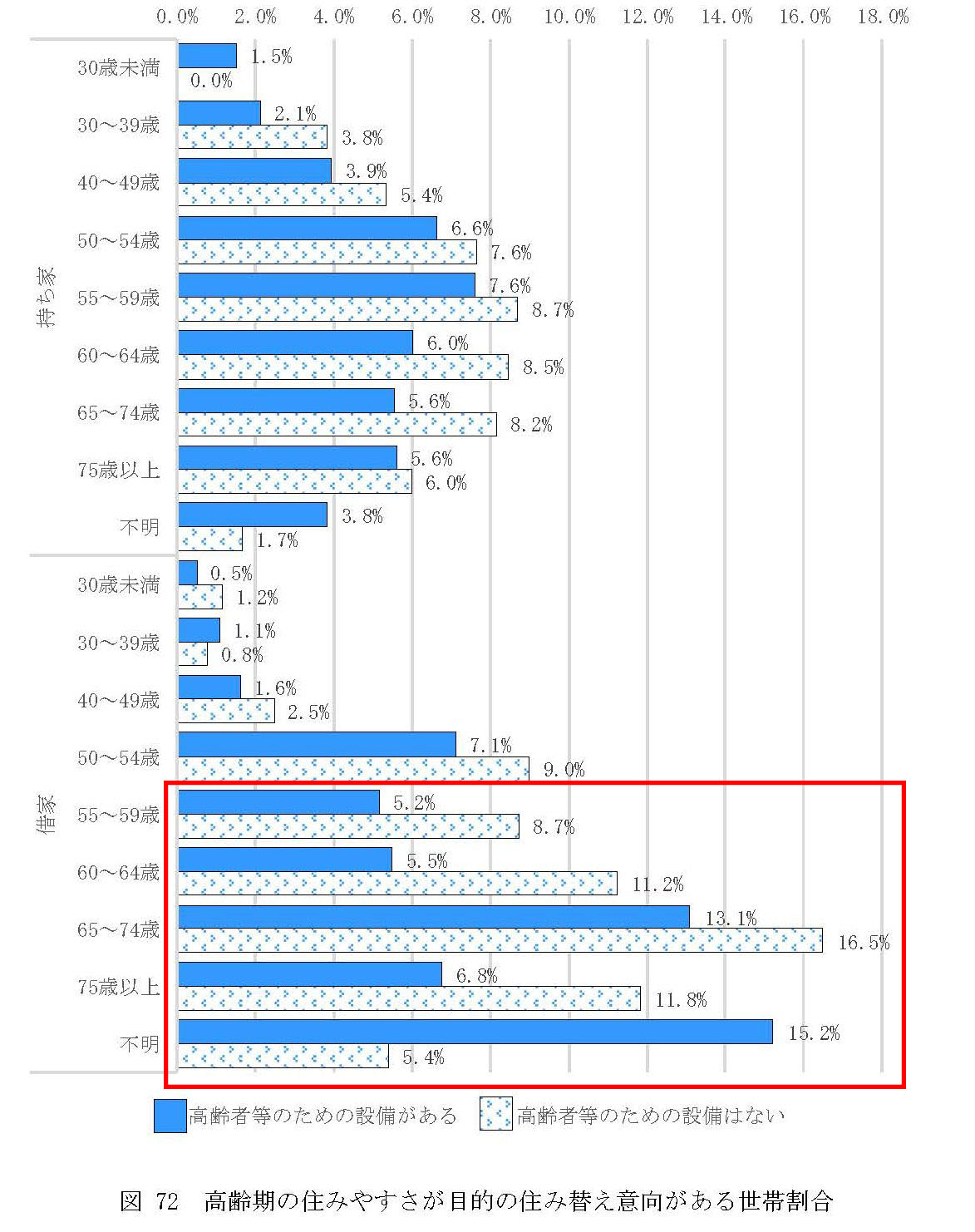

そして、ここでさらにヒントとして見ておきたいのが同じ調査の中の「高齢者の住まい方」の項目だ。

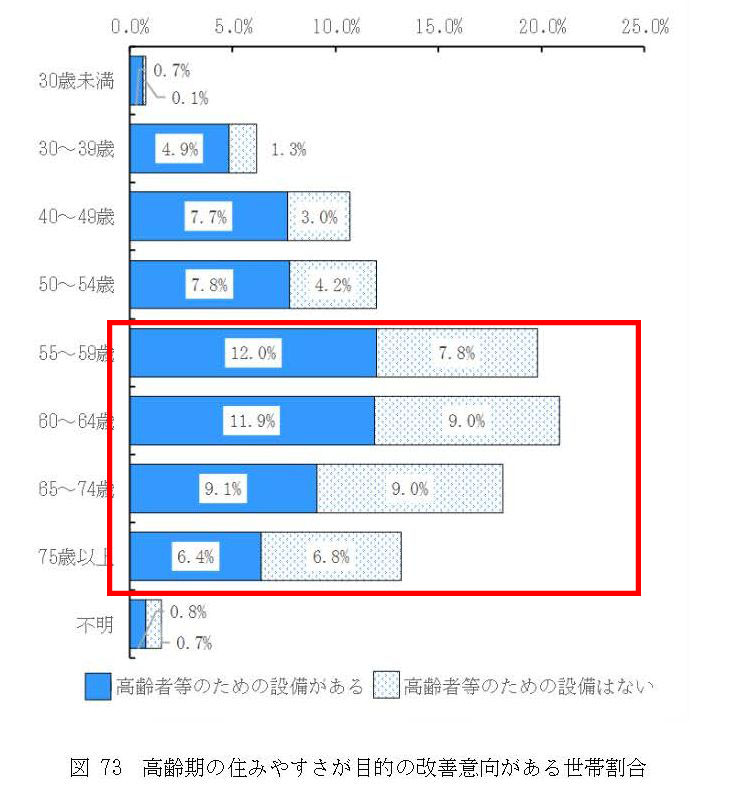

ここに、「高齢期の住みやすさが目的の改善志向がある世帯割合」というデータがある

これによると、55歳以降の住居改善意向の動機として「高齢期の住みやすさ」が20%前後に達しており、その費用を捻出することの課題、またその改善したものを実際に利用する期間がおそらく15年程度ということを考えると、むしろ賃貸住宅がそういった仕様をストロングポイントとして提供するマーケットの素地ができているという読み方もできるのではないだろうか。

すなわちこれからの賃貸をその部分にフォーカスして企画するという考え方が、特に高齢化の進む地域においてはより安定した投資となる可能性がある。

このほかにも、この統計には「家族構成別の今後5年以内の住み替え意向」「子育て世代が考える住宅及び居住環境に関して重要と思う項目」「現在の住宅の所有関係別相続可能性のある住宅の利用意向」などユーザーマーケットの意向のポイントとなる要件が含まれており、それぞれの目的に応じて組み合わせて分析する価値があると感じられる。

これらのデータは一般にも公開されているので、ここから報道で切り取られたニュースの見出しだけをもとにものごとを判断するのではなく、一次データに直接触れてそれぞれの問題意識で読むことが、これからの不動産投資判断においては必要とされることだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーー

執筆:(しんぼり まなぶ)

執筆:(しんぼり まなぶ)