この7月、九州では大雨の影響により大規模な災害が発生した。

また各地で局所的な豪雨も起こり、日々災害対策の必要性を実感している人も多いのではないだろうか。

悪天候の地域がある一方で、関東は連日30度を超える夏日が続いている。真夏の太陽が肌に痛く、物件調査をする際にも日焼け止めや日傘が必要な日々である。

全国各地で異常気象が起きる中、東京(のど真ん中)ではなかなか災害に遭遇しないと感じることが多い。ここ10年の東京の被災状況を見ても、東北の震災以外、台風など大きな災害に見舞われることは希であった。

たとえ東京に台風が上陸すると予報が出ても、台風の進路が太平洋側か内陸側にずれ、東京直撃を避けるルートとなることが多いのである。

これは単なる偶然なのか、ふとした疑問を持ったため全国の気象について調べてみた。少し古いが、統計局の気象データより、気象官署毎の「1961年~2005年」の45年分の時系列データを参照した。

主な気象官署は、下記の21箇所。

稚内、根室、札幌、函館、秋田、仙台、新潟、福島、長野、東京、金沢、静岡、名古屋、大阪、潮岬(和歌山)、松江、広島、松山、高知、福岡、長崎、鹿児島

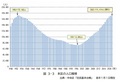

■全国の年間降水量(東京以南)

まずは、全国の年間降水量を見てみる。

北部地域は冬場の降水量が雪となり含まれないため、東京より南のデータのみで比較した。

45年間、毎年の年間降水量が比較した都市の中で上位10%になった回数を見ると、潮岬、金沢、高知、鹿児島がいずれも2桁を記録し上位となった。

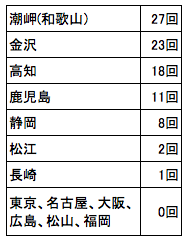

■一日の最大降水量

次に一日の最大降水量を見る。こちらも45年間、毎年、一日の最大降水量が比較した都市の中で上位10%になった回数を集計した。

それによれば、一日の最大降水量が多い地域は、高知、潮岬、静岡の順となった。

このことから推察すると、金沢は年間降水量が多いものの、最大降水量は他の地域に比べ少なく、比較的、穏やかな雨が降る地域といえる。

それに対し、静岡は年間降水量は他の地域と比べて多くないにもかかわらず、一日あたりに降る雨量が多い傾向にある。

つまり、大雨などの一時的な水量の増加が起きやすい地域と言えそうである。

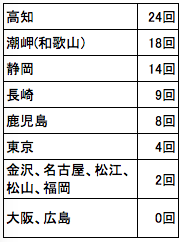

■最大風速(10分間平均)

また、風の強さについても検証した。

こちらも45年間、その年でその観測ポイントの最大風速が上位10%になった回数を集計した。こちらは北海道から鹿児島までのデータを用いた。

結果は鹿児島、稚内、潮岬、広島の順に最大風速が大きいことが分かった。

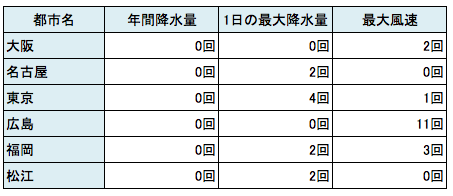

■主要都市部の指標比較

全国の主要都市のうち、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の三つの指標(年間降水量、日最大降水量、最大風速)を以下のように並べ比較した。

三つの数値が小さければ、より安定した気候といえる。

特筆すべきは、大阪の優秀さである。

45年の間に他の地域よりも気象が荒れた回数は最大風速の2回のみ。

さすが秀吉が選んだ立地であり、気象的にも極めて安定した土地であることがうかがえる。

名古屋は1日の最大雨量が45年中2回ほど全国上位10%に入っており、約20年に一度は大雨による災害が起きる可能性があるといえる。

東京は大雨が4回だが、最大風速は1回のみ。つまり、東京は10年に一度くらいは大雨が起きる可能性があるといえる。

地方の主要都市である広島や福岡も気候的には十分安定的だが、東名阪に比較するとやや数値が大きい傾向である。

ところで、この評価方法で各都市をみたところ、非常に優秀な都市を一つ発見した。

それは、島根県の松江だ。

人口自体は東京の世田谷区(88万人)よりも少ない島根県(69万人)だが、気候風土は良さそうであり、建物が災害に遭いにくい地域といえる。

さすが出雲大社がある県である。八百万の神々のご加護があるのかもしれない。

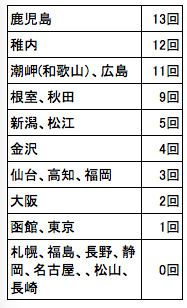

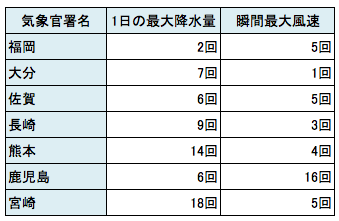

■九州地方で気候が安定しているのはどこか

それでは今回の大雨の被害が大きかった九州について、より気候が安定しているのはどこかをみてみる。

九州7県の県庁所在地にある気象官署から取得可能な50年間分の観測データ(1967年~2016年)を用いて検証。

※気象官署名

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島

これら7地点の一日の最大降水量と、最大風速を確認した。

なお、九州の最大風速については瞬間最大風速に基づいており、先ほどまでとはデータの計測方法が異なることを注意して頂きたい。

■九州の1日の最大降水量と瞬間最大風速の比較

過去50年間でこれら7地点の一日の最大降水量が200ミリを超えた回数及び、最大瞬間風速が40メートルを超えた回数についてまとめた。

その結果、やはりダントツで安定感があるのは九州の代表都市である福岡であった。

福岡は九州で唯一県全体の人口が増加している地域だが、気候においても穏やかで住みやすいといえる。

熊本は九州の中心にあり比較的穏やかに思えるのだが、統計上は一日の最大降水量が多い傾向にある。

熊本地震直後の大雨がその被害を拡大させたことは記憶に新しいだろう。

■結論:災害対策として主要都市の物件を購入するのはアリ

自然災害は多くの人の命や私たちの大切な財産を脅かす存在である。

命の次に大切な物件を守るためにも、我々投資家は常日頃からどの地域がより災害に対して強いのかアンテナを張り続けなくてはいけない。

今回の検証はあくまで雨量と風量のデータに基づく簡易的なものである。災害は地形など多くの要因に基づいて引き起こされるため、必ずしも雨量や風量だけでは語ることはできないだろう。

それを踏まえた上で、人口増加地域である東名阪や九州の福岡は他の地域よりも自然災害を受けにくい傾向があるという一つの事実を自身の投資活動に活用して頂きたい。

※今回の試算はあくまで雨量・風量の統計データに基づく推察であり個別の気象状況を説明するものではないことをご注意ください。

■参考データ

全国の情報:『総務省統計局 日本の長期統計系列 第1章国土・気象01-14』を参照。

九州の情報:『国土交通省気象庁 過去の気象データ・ダウンロード』を参照。

■補足

【風速の目安(気象庁より)】

風速20~25m:ビニールハウスのフィルムが広範囲に破れる

(瞬間最大風速30、40)

風速30~35m:建物の外装材が広範囲に飛散する

(瞬間最大風速50m)

風速40m以上:住家で倒壊するものがある、鉄骨構造物で変形するものがある

(瞬間最大風速60m)

【一日の最大降水量と注意報・警報の関係】

一般に気象庁が大雨注意報や警報を出す基準は、各地域により異なる。

24時間の降水量が同じ100ミリであっても、もともと雨が多い地域は警報が出ず、雨が少ない地域の場合は警報が出る。

災害が起きるかどうかは、その地域の地盤などにも左右されるため、一概に雨量だけでは決められない。今回は簡易的に一日の最大雨量が200ミリ以上を大雨と仮定して試算した。

執筆:姫野秀喜(健美家記者)

【執筆者プロフィール】

不動産投資コンサルタント。1億円大家さん 姫ちゃん(姫野 秀喜)1978年福岡市出身。九州大学経済学部卒。アクセンチュア(株)で売上3,000億円を超える大企業の会計・経営コンサルティングに従事。激務の合間に不動産投資を実施し短期間で資産1億円を達成。高い問題解決能力で、一人一人に合致した戦略策定から実行までを一貫してサポートする無料コンサルを実施している。