我が家に足りない収納を外で借りようというのがトランクルームだが、使ってみようとすると近くにない、高いという問題が出て来る。それをクリアし、遊休不動産を活用しようというのが収納シェア。貸す側、借りる側のメリットを聞いた。

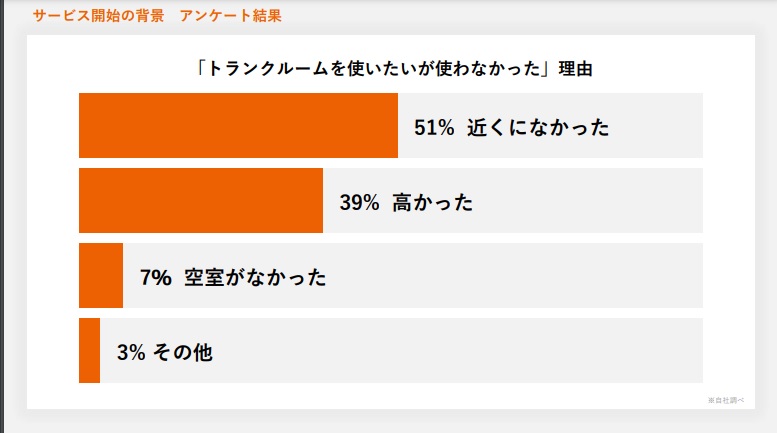

「近くにない」「高い」がトランクルームを使わなかった理由

コロナ禍で我が家にいる時間が増え、家に対する不満が顕在化している。もっと広いところに住み替えたい、モノが増えて手狭になったなどという声が代表的なものだが、それに対して収納での解決を模索する動きがある。

日本最大級のトランクルームポータル、LIFULLトランクルームを運営する株式会社LIFULL SPACEが2019年から始めた収納シェアという耳慣れない名称のビジネスがそれだ。

具体的には空きスペースと荷物を預けたい人を繋ぐ、収納シェアリングサービス「収納シェアβ版」である。

同社はトランクルームのポータルサイトとしてビジネスをスタートさせたが、トランクルーム利用を検討したものの、結局使わなかったという人たちにアンケートを取るとトランクルーム利用には2つの課題があることが分かったと同社代表取締役の奥村周平氏。

使わなかった理由

...この記事は会員限定です。

会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる

- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる