これまで健美家ニュースでもたびたび生産緑地の2022年問題を取り上げてきた。期限が迫るなか日経新聞(5月19日付)が、2022年に生産緑地の税制優遇措置が切れる面積の8割近くの所有者が延長を申請していることが自治体などへの調査で明らかになったと報じた。

これによる賃貸住宅市場への影響は? 不動産投資やアパートオーナーは、アパート経営にこの件をどう活かすべきか? 生産緑地の2022年問題をいち早く指摘していたニッセイ基礎研究所 都市政策調査室長の塩澤誠一郎氏に話を聞いた。

不動産市場への影響は全体としては限定的だが、

エリアによっては賃貸住宅市場に影響も?

生産緑地とは都市圏の市街化区域内の農地のうち、生産緑地法で指定された農地を指す。

生産緑地として指定されている限り、農業を行うことが義務になるが、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予といった税制面での恩恵を受けることができる。

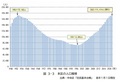

1992年に改正された生産緑地法で、生産緑地の指定は30年間とされている。30年後、つまり2022年になると生産緑地指定が解除され、宅地化す

...この記事は会員限定です。

会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる

- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる