ある地銀は国内債など370億円、外債など約490億円の含み損

山形・きらやか銀行は含み損拡大で公的資本注入を申請

今年3月、急激な米国の利上げを背景に、ベンチャー企業向け融資を多く手掛けていた米シリコンバレー銀行が経営破綻した。それと同じ事態が、日本の地方銀行にも起きるのではないかという懸念が強まっている。

シリコンバレー銀の破綻の理由は、保有している米国債などの価格が利上げで下がり、含み損が膨らんで経営が立ちいかなくなったことだ。

債券に多く投資し、それらの含み損が大きく膨らんでいる事情は日本の地方銀行も同じ。今後、日本銀行による利上げが始まれば地銀の含み損がさらに膨らみ、経営が圧迫されて、最悪の場合、経営破綻という事態になりうる。地銀は不動産投資向けに融資を行う余力がなくなる可能性があり、不動産投資家は注意が必要だ。

決算などから、地銀の含み損益の現状をみてみよう。

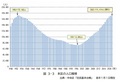

2022年12月末時点のデータによると、多くの地銀が保有する国債、外国債などが多額の含み損を抱えている。1年前には含み益が出ている地銀が多かったことを考えると、大きな変化だ。

たとえば、東北にある地銀A。日本国債などの国内債の含み損は約147億円、外国債などの含み損は約225億円に上る。

関東にある地銀Bの場合、国内債の含み損が約372億円、外国債などの含み損が487億円と、さらに大きい。

西日本の地銀Cも、国内債173億円、外国債など216億円と、やはり多額の含み損を抱えている。

総じて、北から南まで、ほぼすべての地銀が含み損を抱えている状況だ。地銀がこれらを損失処理するときは、利益を大幅に削られたり、自己資本が悪化したりするため、かなり経営体力をそがれることになる。

すでに実例も出ており、昨年、山形市のきらやか銀行が、保有する外債の含み損が拡大して経営が圧迫されていることなどを理由に、公的資本投入を国に申請する検討を始めた。

日銀が長期金利上限0.5%に上げ国債価格が下落

米国の急速な利上げは外債価格を押し下げている

ここまで債券の含み損が拡大している背景にあるのは、利上げで金利が上がっていることと、それにともない債券の価格が下落していることだ。

日本国債に関しては、昨年12月、日本銀行が、長期金利の振れ幅の上限を、それまでの「0.25%」から「0.5%」へ引き上げたことも理由。これを受け、実際に市場金利も上昇しており、日本国債の価格が下落している。

10年間の大規模な金融緩和の弊害がいろいろ指摘されており、4月に就任した日銀の植田和男新総裁がいつ、利上げなどの金融引き締めに踏み切るのか注目されている。拙速に引き締めをすすめれば、債券の含み損が急拡大し、打撃を受ける地銀が続出するだろう。

一方、外債の含み損が膨らんでいる背景にあるのは、新型コロナウイルス禍からの経済回復にともなうインフレをおさえるため、米欧で急激な利上げがおこなわれ、外債の価格が下落しているからだ。

やはり、米欧で今後も利上げが進んでいけば、さらに含み損は拡大する。地銀の経営圧迫要因となる。

地銀経営が圧迫され、破綻・再編に追い込まれるケースも?

余力がなくなれば不動産融資に消極的に 金利も上昇

そして、最悪のケースは、地銀が破綻に追い込まれることだ。米シリコンバレー銀も、含み損が膨らんで経営が圧迫され、苦境がSNSであっという間に知れ渡ったことなどから預金の引き出しが相次ぎ、破綻に至った。こうした状況になるのを防ぐため、日本では地銀の再編が進む可能性もある。

では、含み損の拡大によって地銀の経営が圧迫されることは、不動産投資家にとって、どんなデメリットがあるのだろうか。

大きいのは、経営の余力がなくなり、不動産投資向け融資への注力が難しくなることだ。融資の審査が厳しくなるといった事態も想定される。

かりに融資が通ったとしても、そもそも市場金利が上がっているので、融資の金利も高くなっているだろう。

今後の債券価格と金利の動向、それに影響される地銀の経営状況は、不動産投資に対する地銀の姿勢に影響する。不動産投資家も、物件の購入などにあたって融資へどの程度頼るかなどの戦略を、じっくり考え直してみてもいいだろう。

取材・文:(おだぎりたかし)