ここ数年は、毎年のように起きる大規模な水害。昨年7月は熊本を中心に九州や中部地方などで集中豪雨が発生し、2019年8月は九州北部豪雨、9月には台風15号と19号が関東や甲信・東北地方を襲った。

19号では神奈川県川崎市・武蔵小杉のタワマンエリアが浸水し、駅前一帯が泥水に浸かることに…。

地下の電気設備が故障したことで電気や水道、エレベーターが使えなくなり、日常生活に大きく支障をもたらした。保有物件が被害に遭った賃貸オーナーもいたことだろう。

このように相次ぐ水害だが、政府は浸水リスクの高いエリアに住宅などを建てる際、都道府県が建築制限できるよう法改正案をまとめ、2月2日に閣議決定した。

住宅が浸水して命が脅かされるエリアは

「浸水被害防止地域」に指定されるように

言わずもがな、日本は世界有数の水害大国。国土が狭く河川が多い地形に加え、近年は気候変動などによりリスクは増大しているといわれる。

そうしたなか国土交通省は、河川管理者等だけではなく、流域に関わる関係者が主体的に治水に取り組む必要があるとの方針を明示。河川・下水道管理者等による治水に加え、国や都道府県・市町村・企業住民などあらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」への転換構想を掲げている。

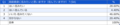

出典:国土交通省

これに伴い、阿武隈川や久慈川など、19年の東日本台風で被害を受けた7水系では、国や自治体が連携し今後5~10年で実施するハードとソフトが一体となった「緊急治水対策プロジェクト」を進めているが、全国の一級水系でも流域全体で早急に実施すべき対策を「流域治水プロジェクト」として示している。

今回の法改正はこの一環で、国土交通省は、著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域について、総合的な浸水被害対策を講じるための流域水害対策計画の策定などを講じる「特定都市河川浸水水害対策法」や「建築基準法」などの改正案をまとめ、この度の閣議決定にいたった。

改正案では、堤防の整備や川底の掘削などの対策を行っていても、数十年に一度の豪雨で河川が氾濫し、建物が浸水して地域住民の生命を脅かすリスクのある地域を、都道府県が「浸水防止区域」に指定できる。

こうした場所に住宅や医療機関、高齢者・障害者施設、乳幼児向けの施設などを新たに建築する際は、想定される浸水の深さより高い場所に居間や寝室を設けたり、水が住宅に流れ込むのを防ぐ擁壁の設置や一定以上の強度を義務付けるなど、一定の建築制限を行えるようにする。これら要件をクリアしないと建設は許可されない。

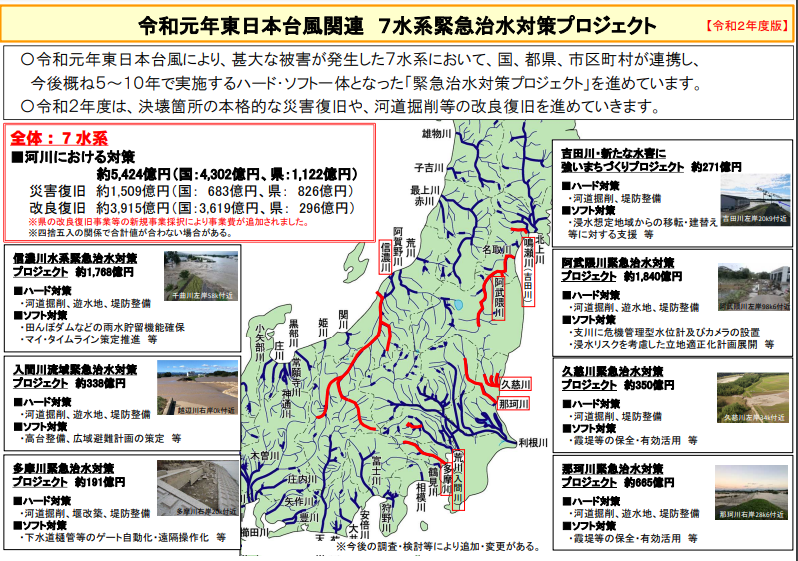

また、国は一定数の住宅が防災目的で集団移転をする際に、移転先の土地造成費などを助成する「防災集団移転促進事業」を実施しているが、今回の法改正案では、住宅と一緒に浸水被害防止区域からの移転する高齢者施設も支援対象に追加した。

さらに、収穫に支障がない範囲で雨水を水田や水路にため、河川への流入量を減らし氾濫を防ぐ「田んぼダム」についても、水田を含む川沿いの低地を「貯留機能保全区域」に指定し、盛り土などの開発は自治体への届け出を義務付けるという。

出典:国土交通省

賃貸オーナーとしては、浸水地域に物件を持つのは、非常にリスキーなこと。今後は建築制限が加わることで、新築を建てる際はコストも高くなる可能性がある。浸水被害防止区域にある物件は持たない、買うならリスクを想定するなど、法改正を参考にした物件選びが求められるだろう。

健美家編集部(協力:大正谷成晴)