今年注目の不動産業界のトピックスとして、健美家ニュースでも取り上げてきたが、いよいよ4月27日に「相続土地国庫帰属制度」に施行される。

この制度がスタートすることで、これまで土地を「相続する」か「相続しない」かの二者択一だったところに、「国に帰属させる」との新たな選択肢が生まれることになる。制度開始を前に、そもそもどんな制度なのか、改めて覚えておきたい。

投資家にとって、これまで市場に出てこなかった土地が売りに出るなどして投機が増えることになるのか? 専門家の見解を踏まえつつ解説する。

「相続した土地を手放したい」人には朗報。

しかし条件が多く、対象となるのは限定的

所有者不明となった土地が増えていることが問題視されている。土地を相続したものの、「売るに売れない」「活用のあてがない」といった理由で、土地を手放したい人は少なくないのだろう。所有者不明土地の増加を防ぐために、「相続土地国庫帰属制度」が設けられた。

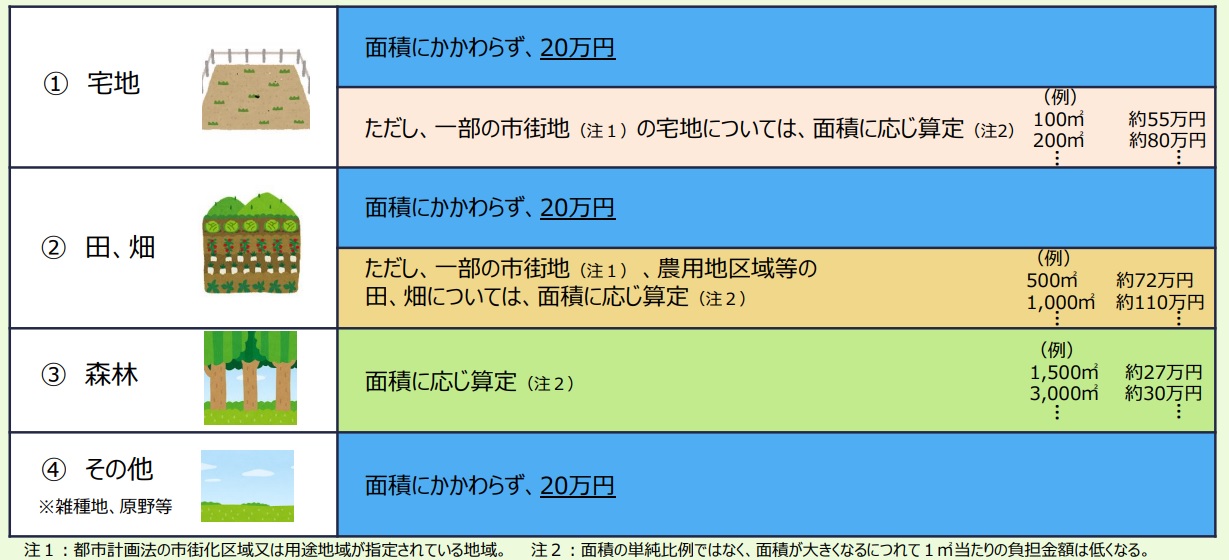

この制度は、相続、または遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲る「遺贈」によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度である。制度の概要については、昨年9月末に閣議決定され、詳細は過去記事で詳しく解説しているが、宅地や田畑は、一部例外があるものの、面積にかかわらず原則20万円の負担金を支払うことで、国に土地を納めることができる。

この制度の承認を受けるためには、土地の管理がしやすいようになっていなければならず、下記に該当する場合は、法律で承認申請ができないとされている。(国庫帰属法第2条第3項)

一 建物の存する土地

二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

四 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物により汚染されている土地

五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

多くの場合、実家や、空き家が建っているケースなど、建物が建っているケースが想定される。その場合、一度、更地にしてから申請しなくてはならない。承認されるには、なかなかハードルが高いのではないだろうか?

「所有者不明土地への諸対策 (1)-土地の国庫への帰属の承認制度」とのレポートを執筆した、ニッセイ基礎研究所 保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長・ジェロントロジー推進室研究理事兼任 松澤 登氏は、この制度について、「国庫へ帰属させる条件は厳しく、一部の土地にしか利用できない」と指摘する。

「建物があるケースや簡単に除去できないような粗大ごみや廃棄物が散乱するケース、あるいは崖地であったりするようなケースでは国庫帰属は認められません。

国庫帰属制度は、土地利用は見込めないが、管理には手間がかからないという一部の土地にしか利用できないということであり、所有者不明土地発生防止のための万能薬ではありません」(松澤氏)

健美家コラムでもおなじみ、不動産コンサルタントの長嶋修氏は、今年1月に行われた「2023年、不動産市場の行方」と題されたセミナーで、この制度について、松澤氏と同じく、適用は限定的だと、見解を述べている。

「一般的な住宅地であれば、取引がすでに終わっているはずで、本当に活用のアテがなく、どうしようもない土地なら一部、適用されるぐらいの影響に留まるのではないか」(長嶋氏)

この制度につづいて、2024年4月に相続土地の申請義務化が施行されることも踏まえて、ネット不動産マーケットプレイス「RENOSY(リノシー)」を運営する株式会社GA technologiesでは、「2023年注目を集めるであろう不動産業界のトレンド予測で次のように考察している。

「これまで相続か相続放棄するかのどちらかが主流であったなかに(相続土地国庫帰属制度が始まることで)新たな選択肢が生まれる一方で制約が多く、建物が建っているなどの理由で該当しないなどの課題が想定されています。

さらに2024年4月に相続土地の申請義務化が施行されることもふまえ、今後、実家を相続する可能性のある現役世代などから、これまで以上に実家の土地活用への関心が高まることが考えられます」

たしかに、これらの制度が続けて始まることで、将来的に空き家や空き地になるかもしれない土地を相続する現役世代が、土地の活用にこれまで以上に積極的に乗り出す可能性はありそうだ。

今後、不動産市場に、今まで出てこなかった土地が放出されるようになれば、不動産投資家にとっては投機が増えることになる可能性もある。

ニッセイ基礎研究所 の松澤氏は、国庫に帰属した後の土地の利用について、次のように考察している。

「利用の見込みが立たない土地であるからこそ国庫帰属を請求したということはあるが、それでもなるべく地域に有用な活用がされることが望ましい。小さな公園や防災用の土地活用などが考えられるが、いずれにせよ、国と市区町村との連携が重要でこの点に関する仕組みづくりが今後、求められる」

この制度を利用する人がどれくらいいるのか。また、国庫に帰属した後の土地はどのように使われるのか、この制度の普及や実際の運用についても引き続き、注視したい。