マンションは分譲であれ、賃貸であれ、その資産価値をどう保つかが重要だ。経年とともに建物の劣化が進むことは仕方がない。それをどのように修繕・管理して建物の価値を保つのかが大切であるが、築年数が50年以上も経てば、修繕では資産価値の維持に追いつけず建て替えも視野に入ってくる。

すでに築40年超の老朽マンションだけで2020年時点で約100万戸あるとされ、2040年には400万戸を超える見通しだ。

しかし、その建て替えに至る意思決定を区分所有者が下すのが大変である。マンションの意思決定は、管理組合による総会での決議が必要だが、そのハードルは高く5分の4以上の賛成が必要となる。なかなか合意形成に至らない。

遅々として進まず建て替え計画が頓挫することは珍しいことではない。政府は賛同を4分の3かそれ以下に引き下げることも検討している。

容積率緩和特例の効果はどこまで期待できる!?

資金調達の問題が最大のネックである。2022年4月に改正マンション管理適正化法が施行され、管理状態に問題のある管理組合に対して自治体が助言・指導できるようになったが、「自治体は、個々の資産にまで口を出し、建て替えなどを促すのであれば資金面を含めて公的な支援制度を拡充する必要があるのではないか」(都内のマンション管理組合)との声も上がり始めている。

建物に余剰の容積率があるマンションならば、建て替えで規模を大きくして戸数を増やして、その部分を売り出して建設費に充てることができる。

また、マンション自体に余剰の容積率がなくても、隣接地を合わせて大規模に建て替えることができれば、新たな販売向けの戸数を増やすことができる。建て替えにより既存の居住者が新たにお金の持ち出しをしなくて済むのであれば資金調達問題は解消される。

とはいえ、実際にそのような条件に当てはまるマンションは限られている。

国も法改正により容積率緩和特例の適用拡大を進めており、2021年12月には外壁が剥がれ落ちる危険性のある建物や給排水管の腐食が進んでいるなどのマンションも新たに容積率緩和特例の対象とした。床面積を売却して資金調達できるが機会を広げたものの、これから建て替えが進むのかは未知数である。

分譲でも都心、築古で一定の賃貸比率が建て替え阻む

建て替えでは、賃借人への対応も立ちはだかっている。建て替え決議ができたとしても賃借人が立ち退きを拒むことは十分に考えられ、「契約を更新したばかりだ。次の更新までまだ2年ある」などと立ち退かない公算は大きい。

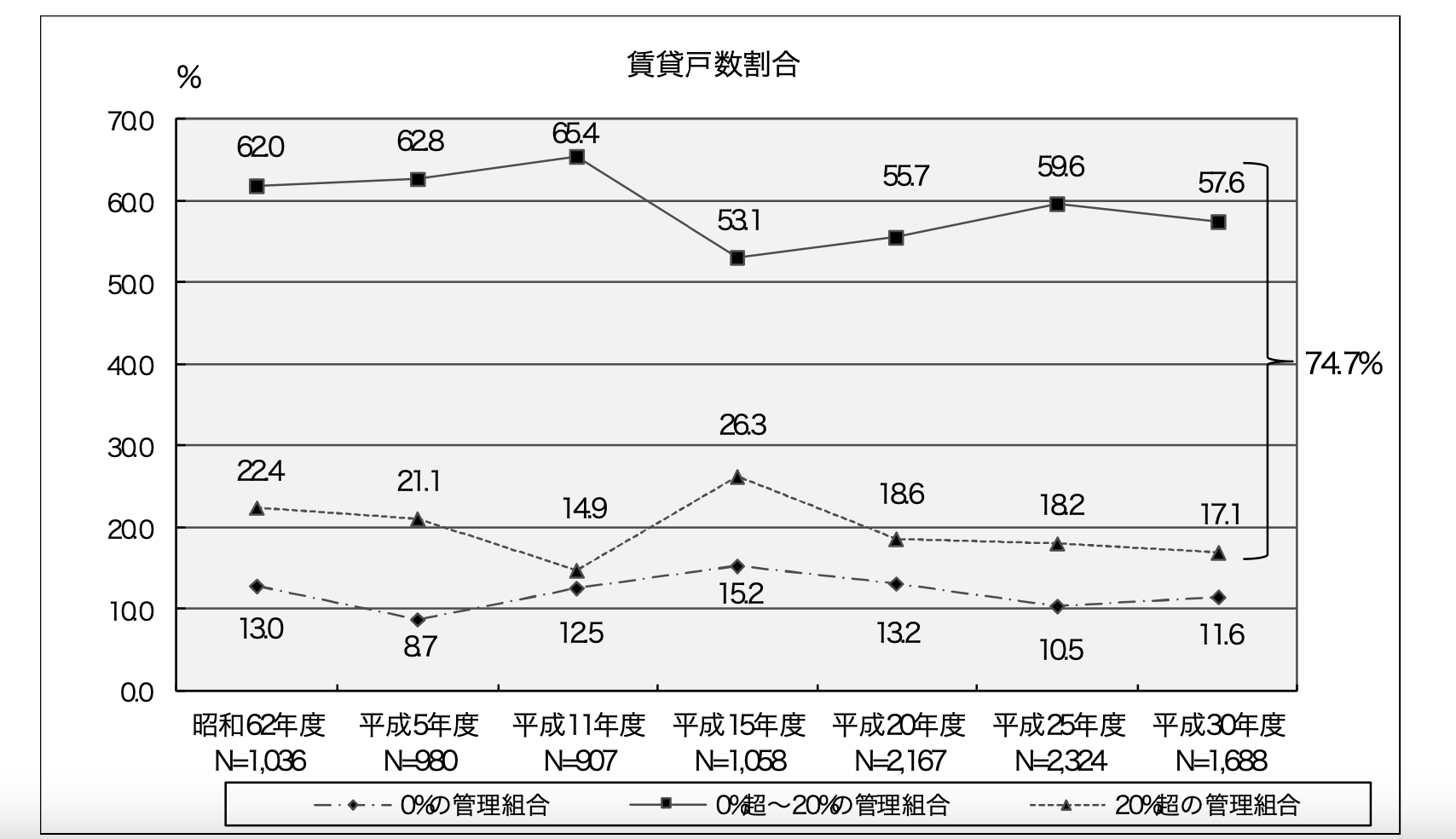

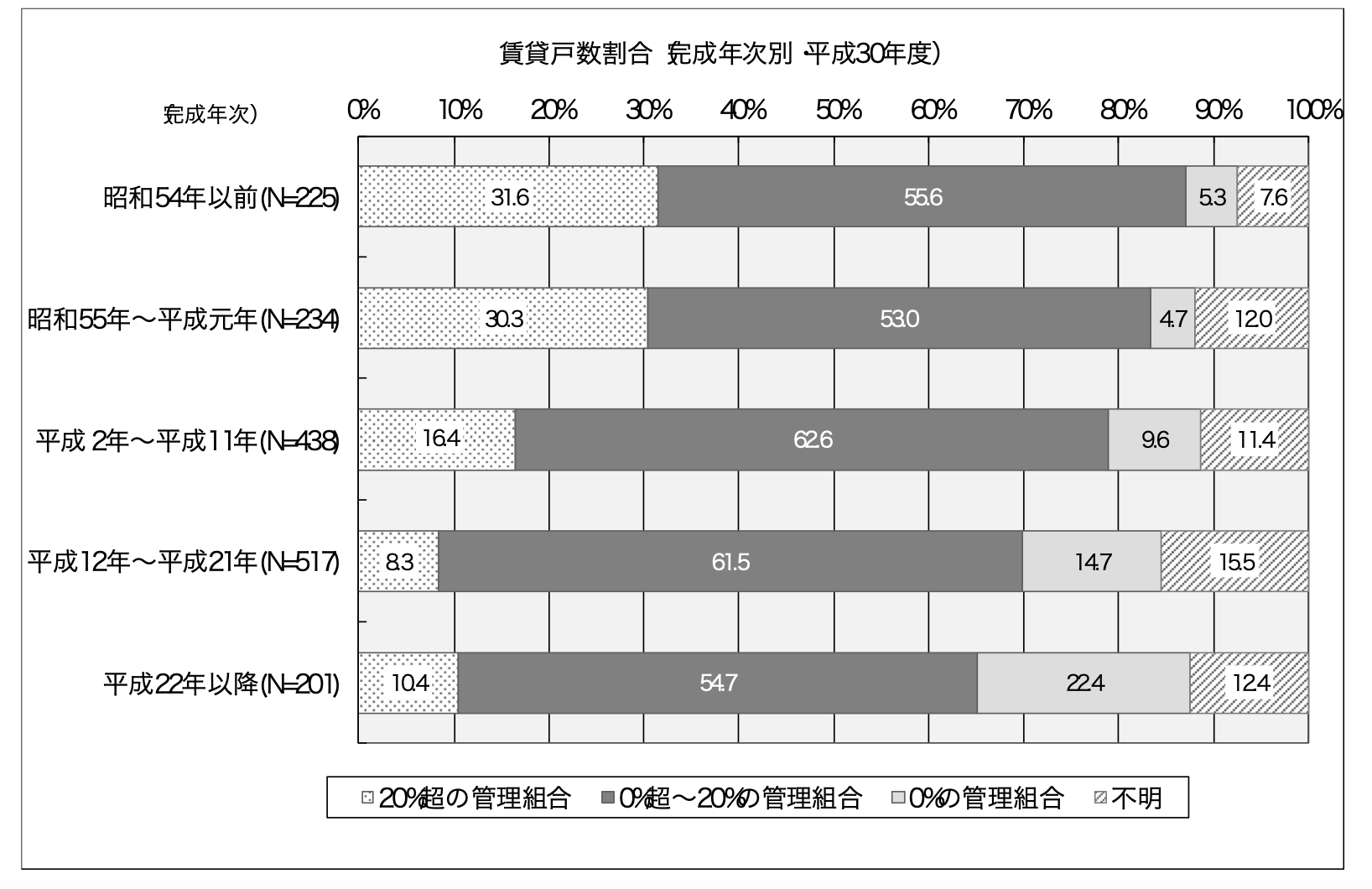

国土交通省が行った「平成30年度マンション総合調査結果」を見ると、賃貸戸数割合は20%超が17.1%となっているが、旧耐震基準で1979年以前に竣工したマンションでは20%超の割合が3割に近い。

富裕層に強い不動産事業者によると、「都心部や都心に近い東京23区の分譲マンションを購入する人は、貸し出す傾向が強くなっている。特にアベノミクス後の株高で誕生した新興金持ち層が加わり、収益性が期待できるマンションにはそのような傾向が見て取れる」などと話す。

別の不動産事業者は、「大手デベロッパーが開発するコンパクトマンションは、分譲と銘打って販売しているが、購入者が賃貸に出すケースが目立ち実質的には賃貸マンションである」と指摘する。

各所に散らばる賃貸オーナー、オンラインで合意形成可能な時代に

そもそも賃貸マンションの場合は、すべての居住者が賃借人であり、賃借人への対応が建て替え事業に影響する。所有者と入居者が違うのが当たり前だが、一棟マンションとは違い、区分所有の場合は所有者がそれぞれ異なる。

東京のマンションの所有者が地方に居住していることもある。管理組合の総会で一堂に会することはほぼない。総会は議決権行使書や委任状で対応することは可能だが、総会の前に十分な合意形成が図れるとは言い難い。

ただ、新型コロナウイルス下での対応として、企業ではズームなどオンラインミーティングが普及した。

こうした投資用マンションの管理組合でも管理規約を変更してテレビ会議で話し合いをすることが可能であることを考えれば、むしろ賃貸マンションの区分所有者たちは、コロナ前よりも合意形成が図りやすい環境になっている。

容積率緩和特例を受けて床面積を広げても立地が良くなければ新たな買い手は現れないが、「得てして賃貸マンションの場合は好立地のケースが多いことを考えれば、将来の収益性・資産性を踏まえながら分譲よりも建て替えでの合意形成が図りやすく事業化を進めやすいのではないか」(都内の個人不動産投資家)。

築古の賃貸マンションは、分譲以上に周辺住民からの視線が冷たくなりがち。資産価値を維持する側面から建て替えが注目される。

健美家編集部(協力:(わかまつのぶとし))