日本最古の神社を中心とした

にぎわい創出に県と市がタッグ

2023年4月現在、奈良県と桜井市は日本最古の神社として知られる大神神社の周辺地区で、にぎわい創出を目的とした「大神神社参道周辺地区まちづくり基本計画」を進めている。

奈良盆地の中央東南部に位置する奈良県桜井市は、邪馬台国の女王・卑弥呼の墓と言われている箸墓古墳や、現存する世界唯一の木造十三重塔がそびえる談山神社をはじめとした、重要史跡や文化財を数多く有する歴史深いまちだ。

なかでも、今回整備が進められている大神神社参道周辺地区は、桜井市のほぼ中央に位置し、最寄り駅のJR万葉まほろば線「三輪」駅のすぐそば。大神神社の門前町、桜井市と三重県松阪市を結ぶ、初瀬街道の市場町として発展を遂げてきた。

この開発に至るまで、市は2010年より地域住民との勉強会を複数回実施。しかし、当初の最重要課題は、整備対象となったメインの参道が県道のため、県の協力が不可欠ということだった。

そこで、市は2014年12月に県と「まちづくりに関する包括協定」を結び、翌年10月には「大神神社参道周辺地区まちづくり基本構想」を策定。これらをもとに2017年4月に定めた「大神神社参道周辺地区まちづくり基本計画」に沿って、今回の整備が行われるに至った。

10年以上にわたって進められる

まちづくりのコンセプト・目標とは

「大神神社参道周辺地区まちづくり基本計画」の前身となる基本構想では、来訪者と生活者の視点から、目指す地区の姿を地域住民と会合。

「最古の歴史、自然の神霊を崇め、大切にする人々の暮らしや生業が感じられ、心清らかに参拝や散策を楽しめるまち」をまちづくりのコンセプトに掲げ、「大神神社の上品な参道づくりと三輪のまちの賑わい創出」を目標とした。

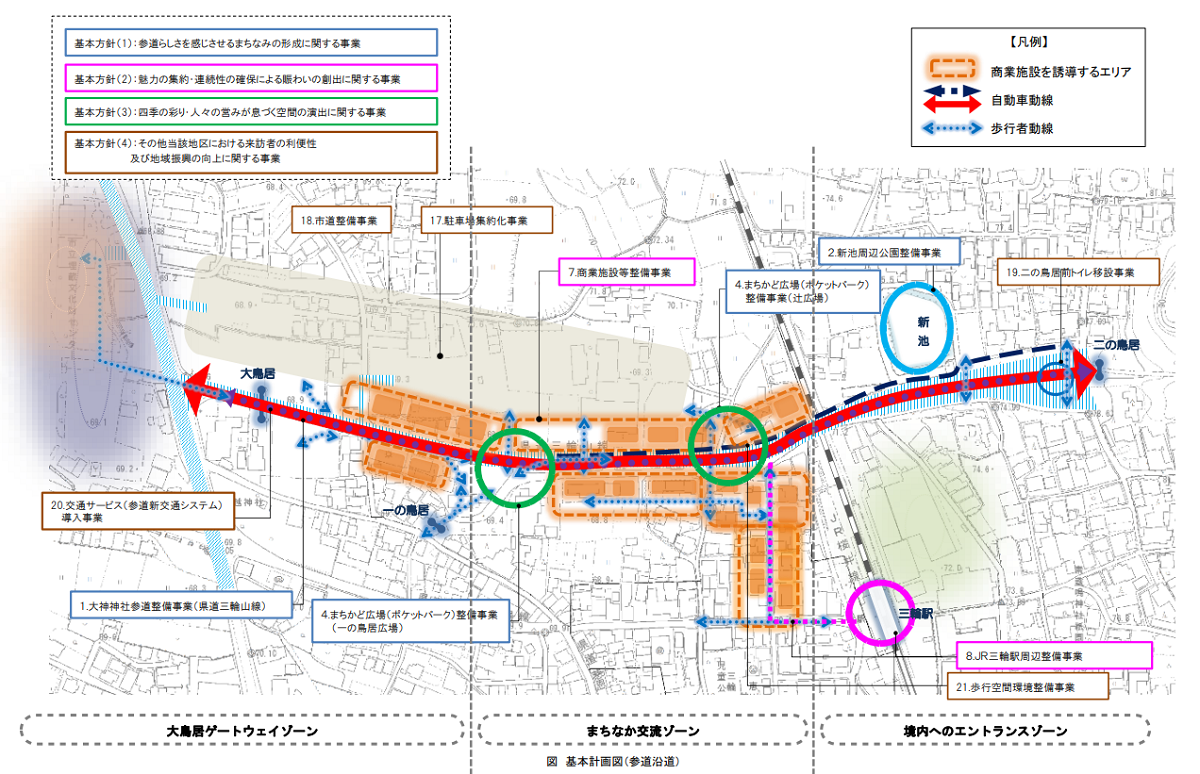

その目標達成に向けた方針が、「参道らしさを感じさせるまちなみの形成」「魅力の集約・連続性の確保による賑わい創出」「四季の彩り・人々の営みが息づく空間の演出」「その他当該地区における来訪者の利便性及び地域振興の向上に資する取組」の4つだ。

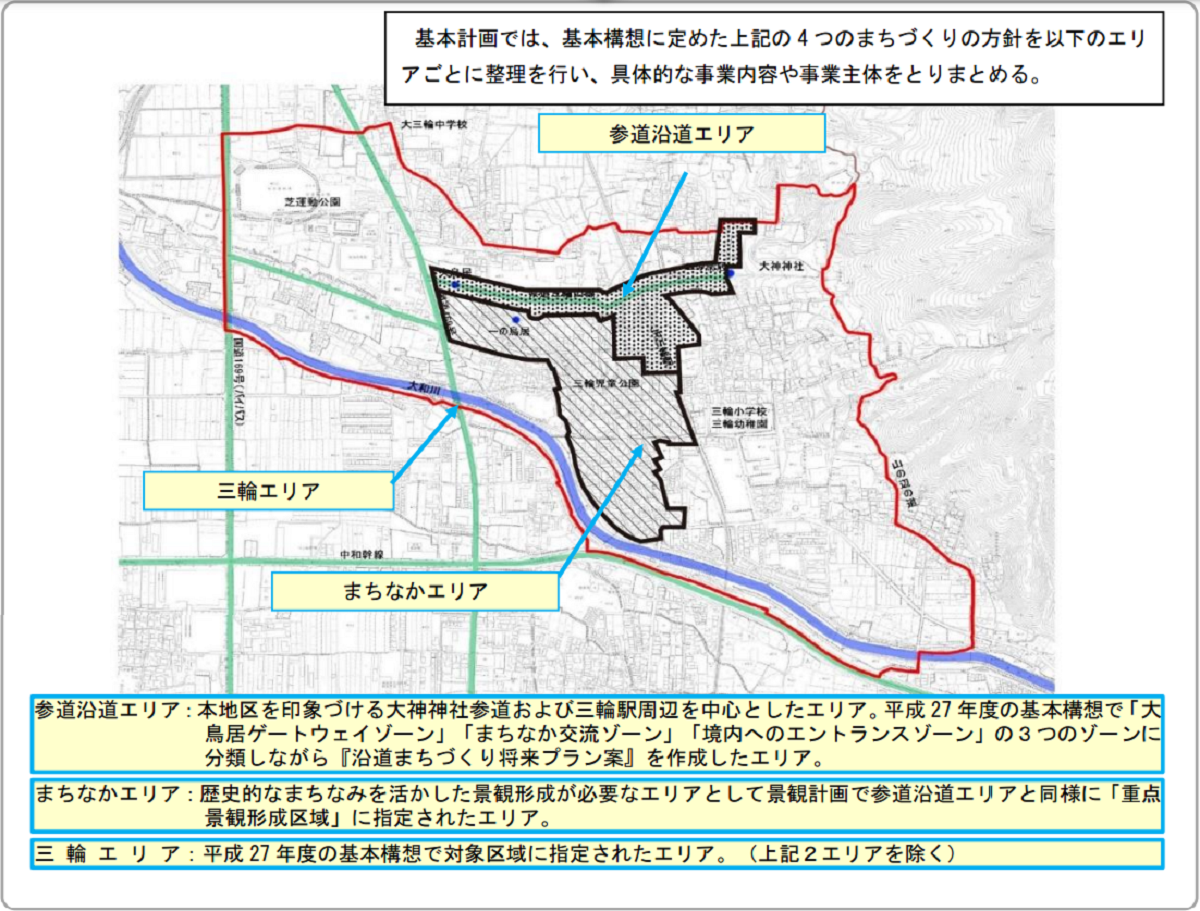

基本計画では、整備対象エリアを「参道沿道エリア」「まちなかエリア」「三輪エリア」の3つに分類。基本構想で定めた4つの方針による整備を、それぞれのエリアで具体的な事業内容や事業主体を個別に取りまとめて進めるという。

2017年に策定された基本計画は2021年に改訂され、現在の形に。竣工の時期は今のところ未定で、今後も5年ごとの改訂を予定している。

ハード事業のほかに

市の活性化を促すソフト事業も計画

大神神社は、コロナ前は年間約400万人が訪れるほどの県内有数の観光地だが、桜井市の人口は、2000年の63,248人をピークに下落を続け、2023年3月時点で55,337人。地価も、バブル崩壊が始まった1991年を境に下落し続けている。

そんな桜井市の現状を改善すべく実施された今回の計画には、道路整備を中心としたハード事業以外にも、起業に関する融資を行う「起業支援事業」や、若者をメインターゲットにした「移住・定住促進事業」など、いくつかのソフト事業も盛り込まれている。

ハードとソフトの両面から整備を行うこの計画は、地域住民が期待する伊勢神宮・おかげ横丁のような一大観光地を築くことができるのか。まずは、今後5年の整備に注目したいところだ。

健美家編集部