踏切による渋滞や事故を解消すべく

堺市が南海高野線の一定区間を高架化

一般的に大阪市の「難波駅」から和歌山県伊都郡高野町の「極楽橋」駅までを結び、大阪の南部を走る南海電気鉄道高野線(以下、南海高野線)は、地表面を走る鉄道ということもあり、踏切による慢性的な交通渋滞や踏切事故など、都市活動や沿線住民の日常生活に様々な影響を及ぼしていることが問題視されてきた。

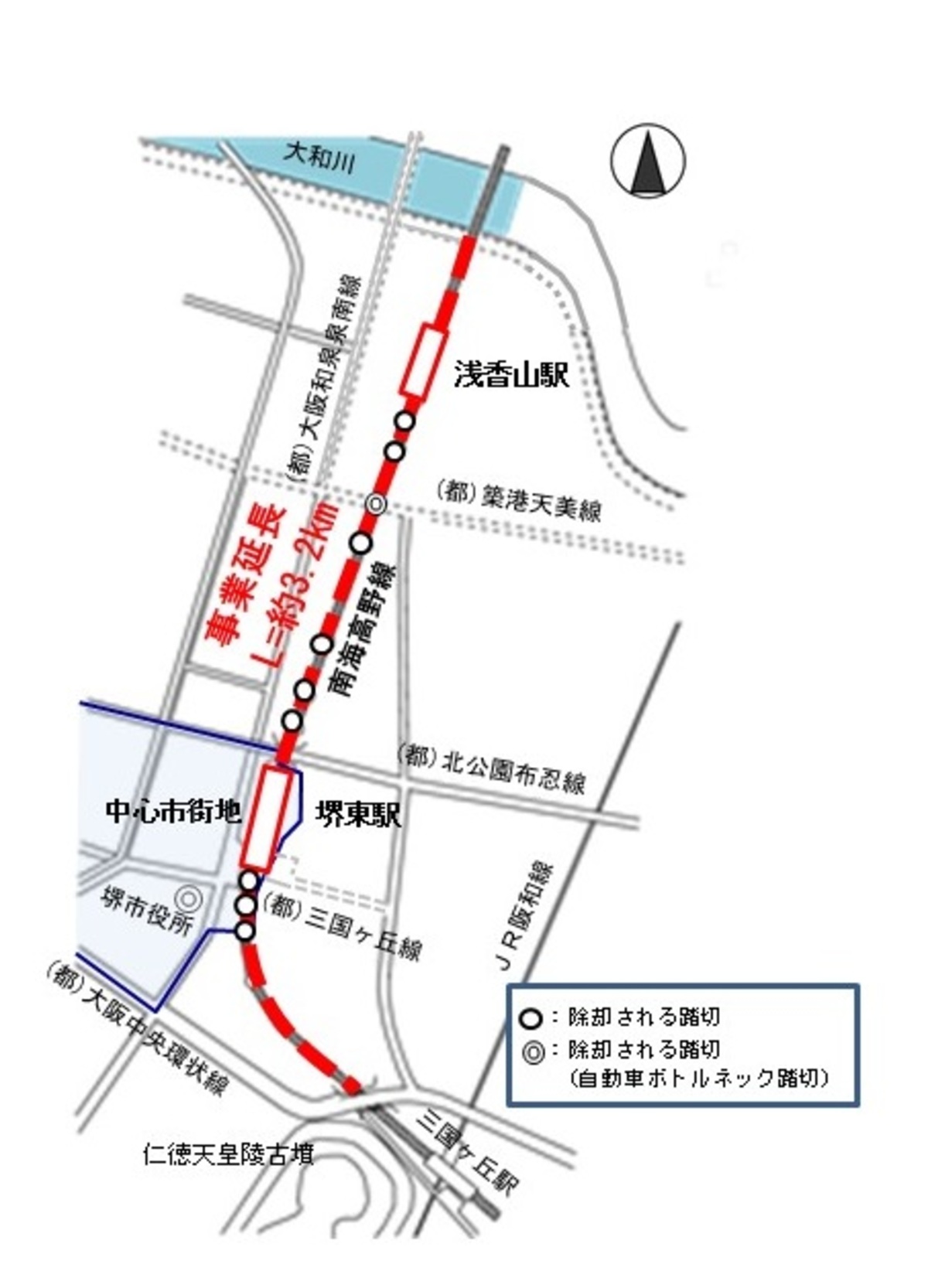

そんな状況を踏まえ、堺市は南海高野線の「浅香山」駅から「堺東」駅付近について、連続立体交差事業(※1)の調査・検討を推進している。

2009年4月に国から着工準備採択(※2)を取得し、2021年8月には都市計画が決定(変更)。そして、2022年3月には事業認可を取得した。なお、高架工事は2030年度から着工される見込みで、事業完了は2040年度頃を予定しているという。

※1 「連続立体交差事業」とは、鉄道を連続的に高架化または地下化(立体化)することで、事業実施区域内にある複数の踏切を除却する事業。

※2 「着工準備採択」とは、連続立体交差事業など、その事業化に向けた調査・検討に入る事前において、その事業の必要性などを国に認めてもらう手続き。

高架化工事で10カ所の踏切を除却

「浅香山」駅と「堺東」駅の2駅が高架駅へ

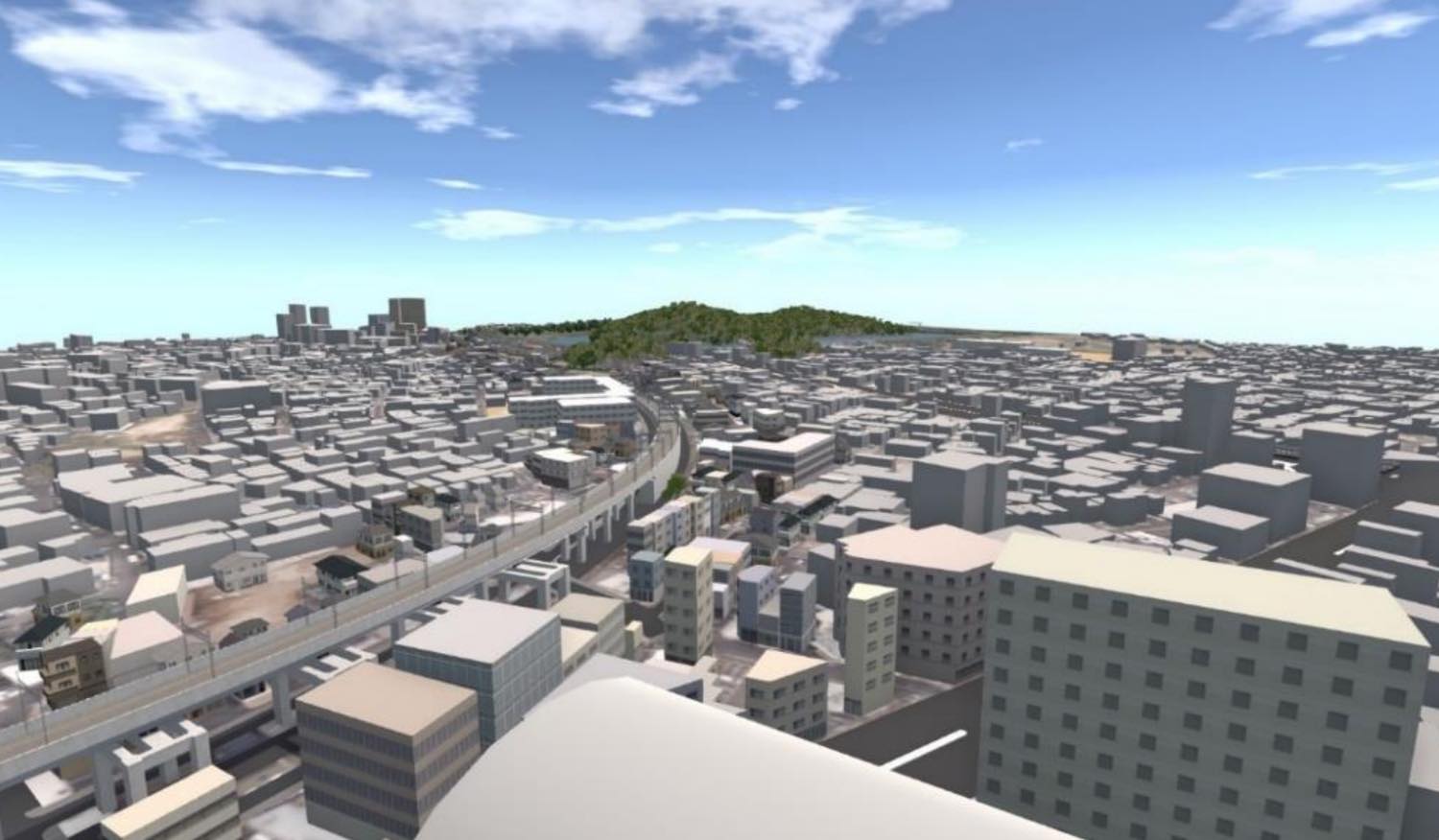

「浅香山」駅から「堺東」駅付近の連続立体交差事業は、大和川から仁徳天皇陵古墳付近まで南海高野線の線路を高架化するというもの。実施区域は堺市の遠里小野町4丁地内(市界)から向陵西町4丁地内の約3,530mで、このうち約2,540mがかさ上げ式(高架橋)、残りの約990mは地表式になる。仮線工法と直上工法を組み合わせて工事する。

この連続立体交差事業により、「浅香山」駅と「堺東」駅の2駅が高架駅へと生まれ変わり、自動車や歩行者のボトルネック踏切(※3)などを含めて10カ所の踏切を除却。踏切事故や交通渋滞の解消によるスムーズな道路交通を確保し、鉄道により分断された地域の一体化を促進させていく。

※3 「ボトルネック踏切」とは、自動車と歩行者の交通量が多く、渋滞や歩行者の滞留が多く発生している踏切。一定の要件を超える踏切について、国が「ボトルネック踏切」と定義している。

安全で円滑な交通を確保することで

市の顔にふさわしいまちづくりを推進

堺市は「浅香山」駅から「堺東」駅付近の連続立体交差事業と合わせて、駅前広場や都市計画道路を整備することも検討しているという。

安全で円滑な交通の確保や堺市の玄関口としてふさわしい市街地の形成や市全域の発展に寄与し、さらなる都市の活性化を図っていくことになる。

健美家編集部