東京まで45分、名古屋まで27分

近隣の再開発や交通網の整備が進む

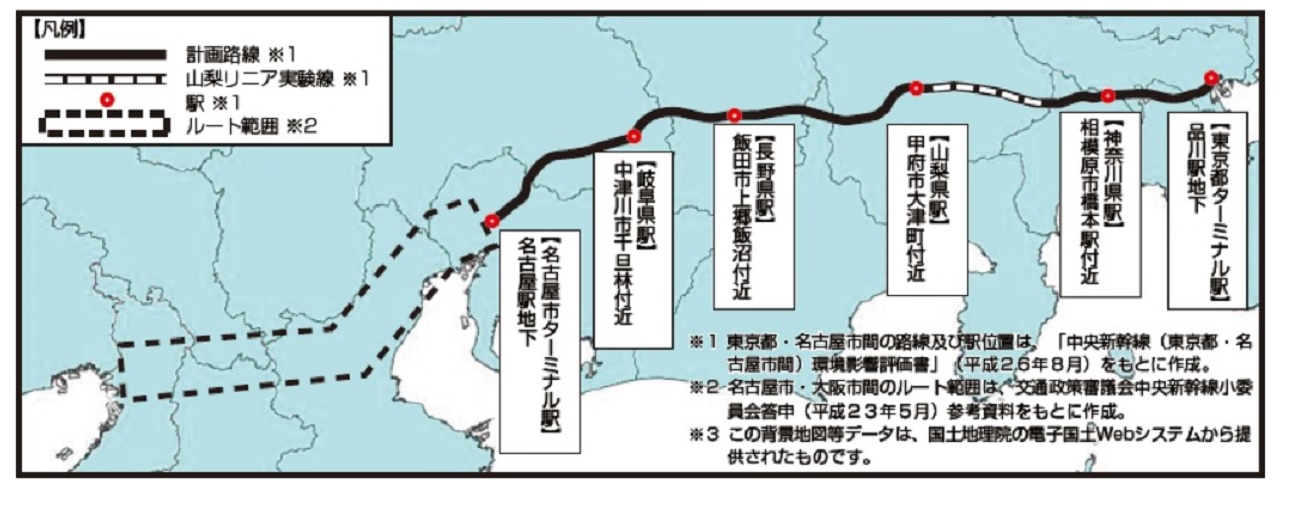

2027年の開業を目指しているリニア中央新幹線。4月5日に配信した「JR東海VS静岡県 『素通り』めぐる因縁の対決 リニアの開業遅れ不可避」で見た通り、静岡県が県内の工事を認めないため、開業の遅れは不可避となっている。

だが、新駅ができる付近は人や企業の流入が見込まれ、不動産投資にとってチャンスとなる。

今回は、長野県飯田市にできる「長野県駅」をみてみたい。すでに詳細なデザイン計画が示されており、駅周辺だけで1つの町のような、ワクワクする姿が描かれている。

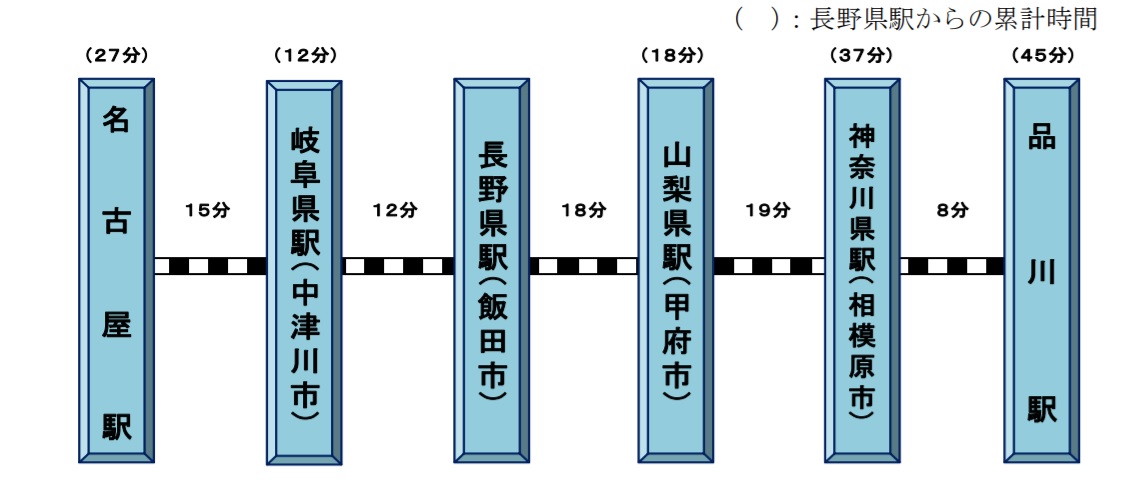

まずは再び全体像を眺めてみよう。37年には、さらに大阪まで延伸される見通しだ。予定される新駅は、以下の通り。長野県駅は東京から数えて4番目となる。

①「東京都ターミナル駅(品川駅地下)」

②「神奈川県駅(相模原市橋本駅付近)」

③「山梨県駅(甲府市大津町付近)」

④「長野県駅(飯田市上郷飯沼付近)

⑤「岐阜県駅(中津川市千旦林付近)」

⑥「名古屋市ターミナル駅(名古屋駅地下)」

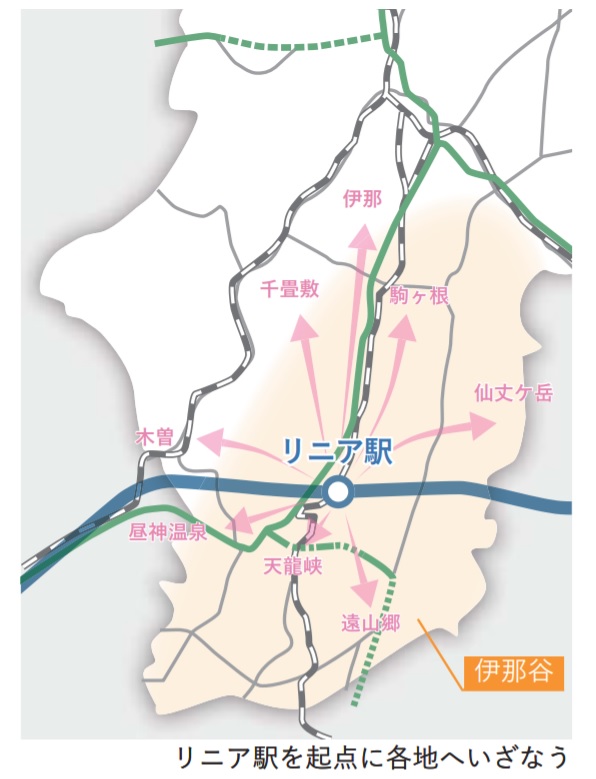

このうち、長野県駅が作られるのは飯田市の上郷飯沼付近だ。果たして、どんな街になるのだろうか。

まずは、利便性だ。当然、東京、名古屋への移動時間が短くなる。おそらく長野県駅には各駅停車タイプのリニアが停まることになる。2014年にまとめられた「長野県リニア活用基本構想」によると、東京まで45分、名古屋まで27分で行けることになる

長野県駅ができる場所は現在は郊外で、「陸の孤島」ともいわれている場所だ。1998年の長野五輪開催を契機に、県の北部や東部を通る長野新幹線が整備され、結果的に飯田市は交通の便が悪くなってしまった。

リニアの長野県駅ができれば近隣の再開発や、県のほかの地域との交通網が整備され、にぎわいを増すことになるだろう。

MaaSやバリアフリーに対応した駅空間

大屋根を設置しイベントスペースも

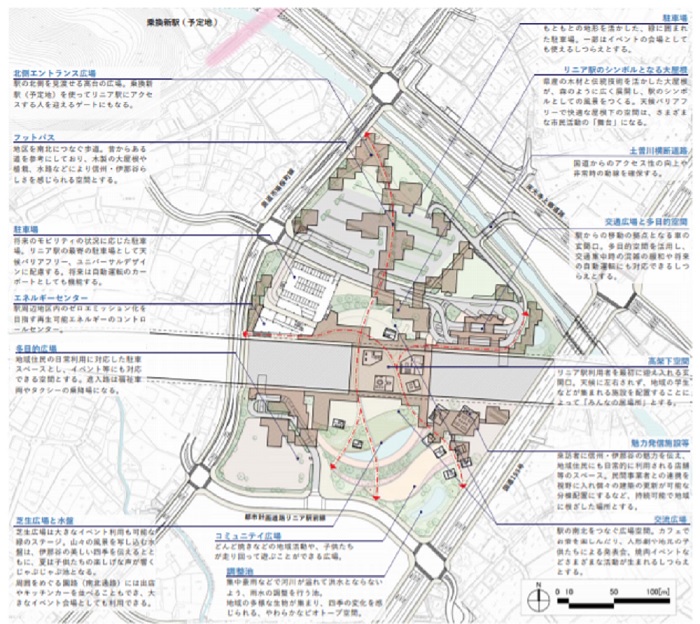

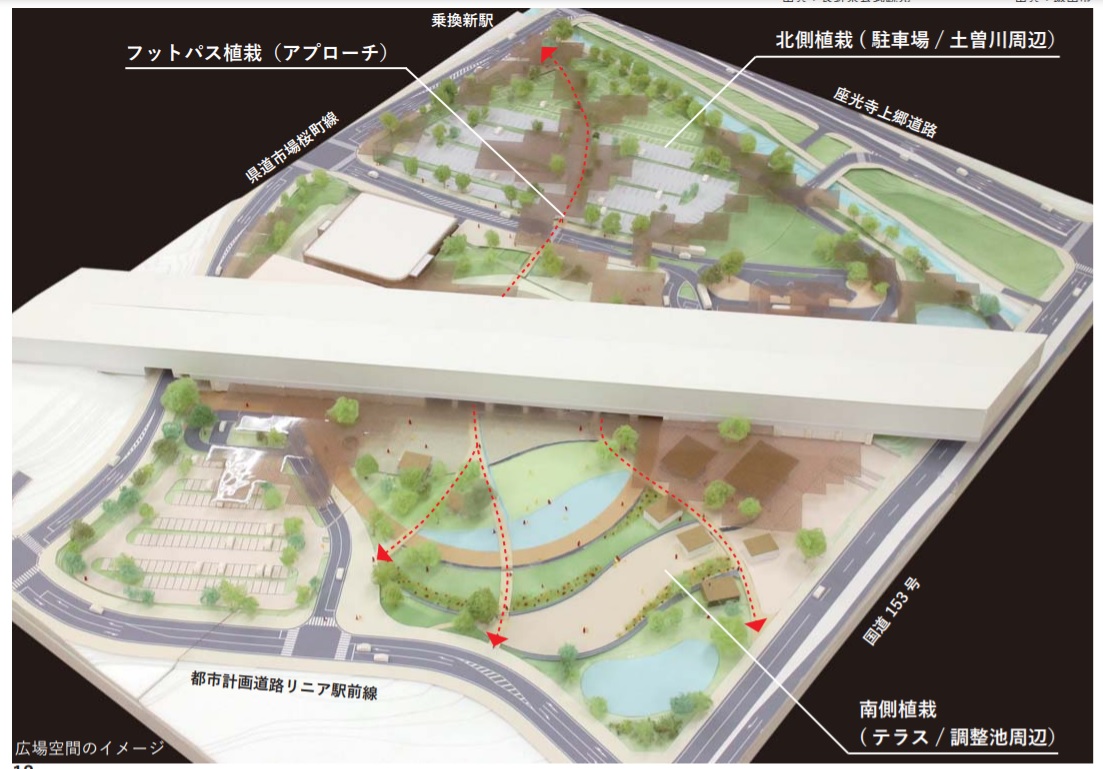

では、長野県駅はどんな駅になるのだろうか。飯田市が19年12月に決めた「飯田・リニア駅前空間デザインノート」をみてみたい。

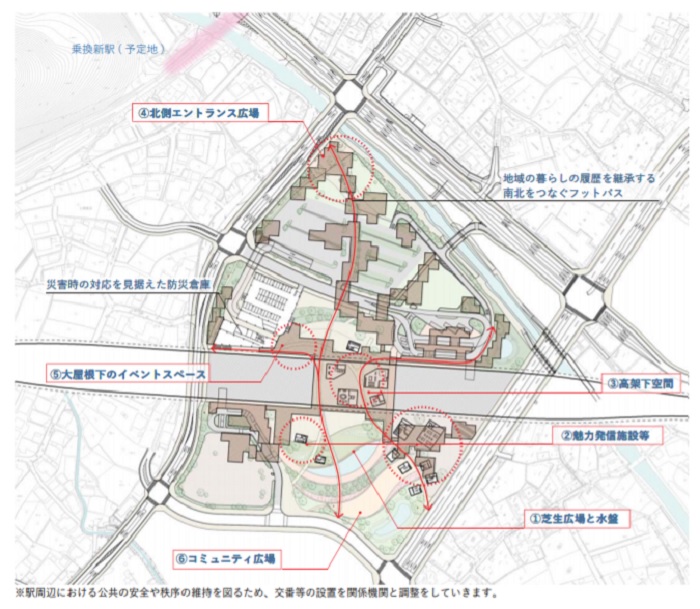

整備するのは、駅周辺の約6.5ヘクタールだ。

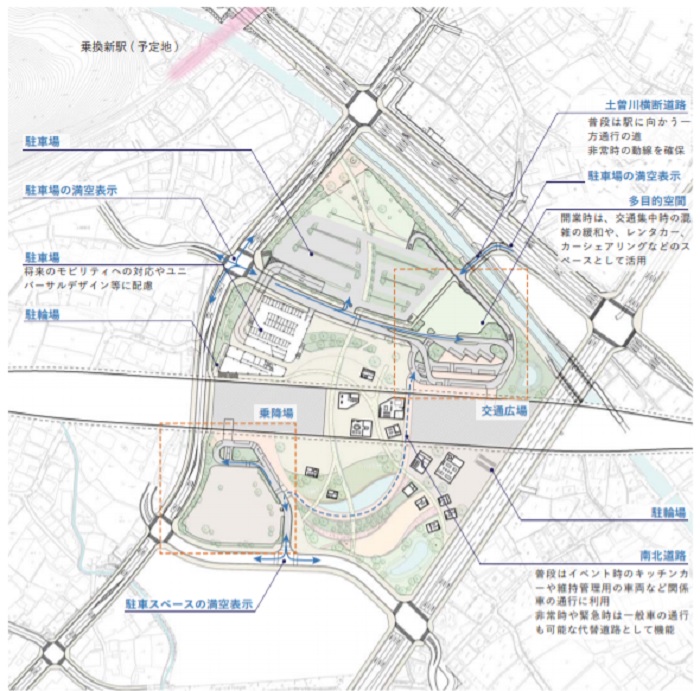

設計方針の1つ目は「アクセスやバリアフリーに優れた駅前空間」。

公共交通を集約した交通広場と、地域の?々が使いやすい乗降場を設け、安全で利便性の?い乗換えを実現する。

また、訪れる?にとって、わかりやすく、乗換えしやすい空間とする。 ?速バスやJR飯?線へのスムーズな乗換えができるようにし、広域へのアクセスをしやすくする。

MaaS (Mobility as a Service) へも対応する。MaaSとは、最新のスマートフォンアプリの技術を利用し、人の移動をスムーズにする次世代交通サービスのことだ。

さらには、改札から屋根のある平坦な道を歩いて乗換えができるよう天候にも対応したバ リアフリー環境とするという。

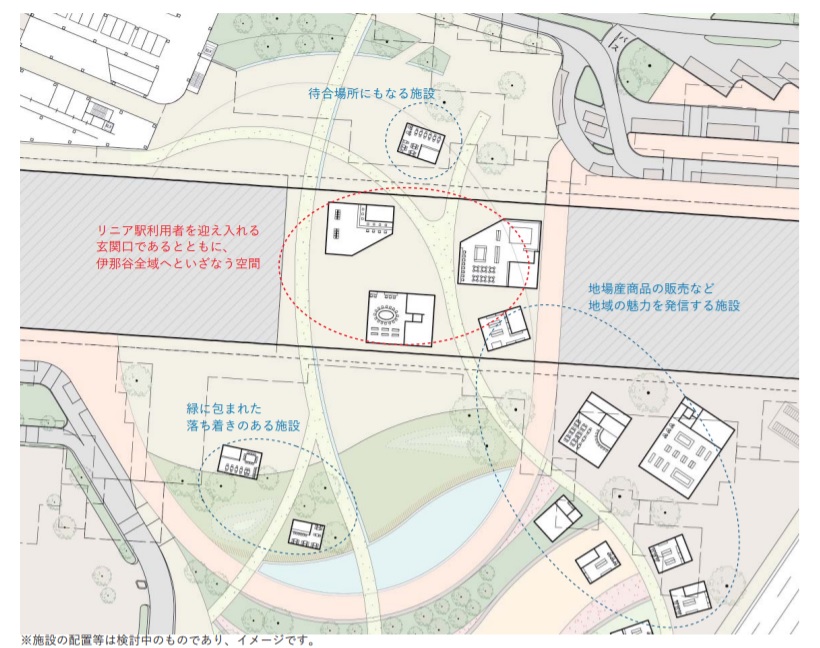

2つ目は、「住民や来訪者の居場所となる駅前空間」。駅を中心に南北をつなぐ広場を設け、その周りに交通広場や魅?発信施設や店舗等を配置することで、「?が主役の緑とにぎわいの空間」をつくる。

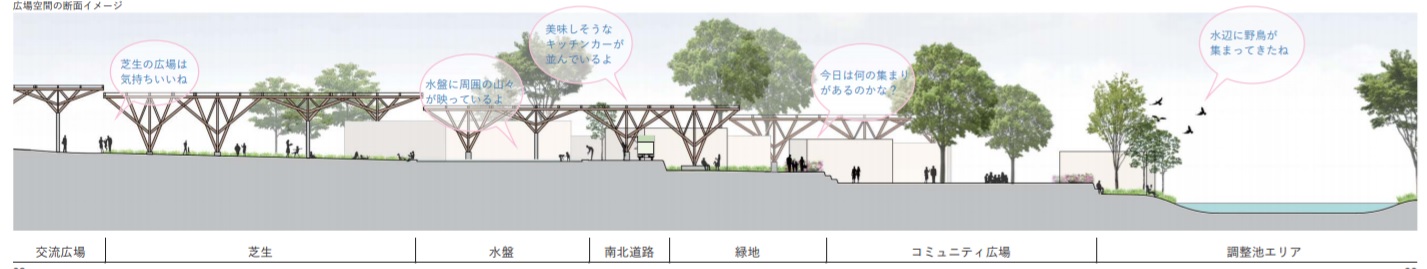

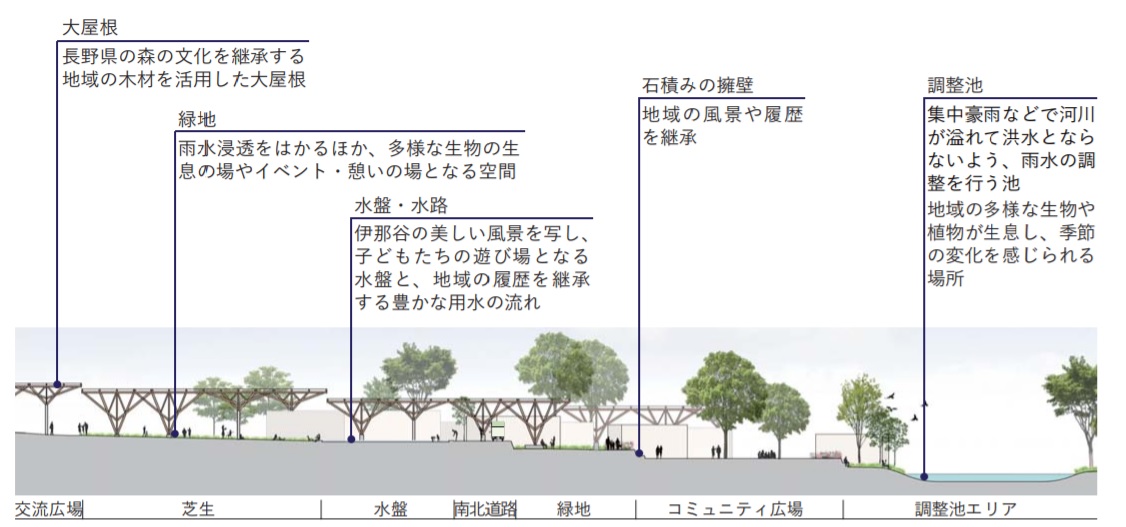

日常生活で便利に利用できる空間として、地形をいかした芝生広場と水盤を置き、大屋根の下の店舗スペースに「魅力発信」のための施設を配置する。高架下の空間は待合施設やインフォメーションなど、天候に左右されず集まることができる「みんなの居場所」とする。

イベントや行事など地域住民がコミュニティ活動できる空間として、大屋根下のイベントスペースを用意。暮らしの履歴を感じられる空間として、現存する蔵などを残したコミュニティ広場を置いた。

信州・伊那谷らしいランドスケープに

再生可能エネルギー、低炭素技術も活用

3つ目は「伊那?の?景の魅?を引き出す駅前空間」。駅を出た瞬間から信州・伊那谷らしい風景を味わえるランドスケープにするとした。

具体的には、段丘地形をいかしたスケールづくりや空間構成などのほか、伊那谷の多様な自然をいかした植生を配置。リニア駅のシンボルとなる大屋根は木製で、森のように南北に広がるようにする。

4つ目は「人のつながりと伊那谷全域へといざなう駅前空間」。高架下や南北の交流広場周辺の魅力発信施設は特産品や食、伝統文化や芸能など、地域の魅力に触れたり、買い物したりできる空間とする。民間の事業者が参入しやすいよう、小規模の施設が分散した分棟配置とする。

地元の特産品や農産物の店舗、朝市、地元?材を使った飲?の提供・販売などの「?」を楽しめる場所したり、?形劇、体験イベント、焼?イベント、結婚式などを?える場所とする。

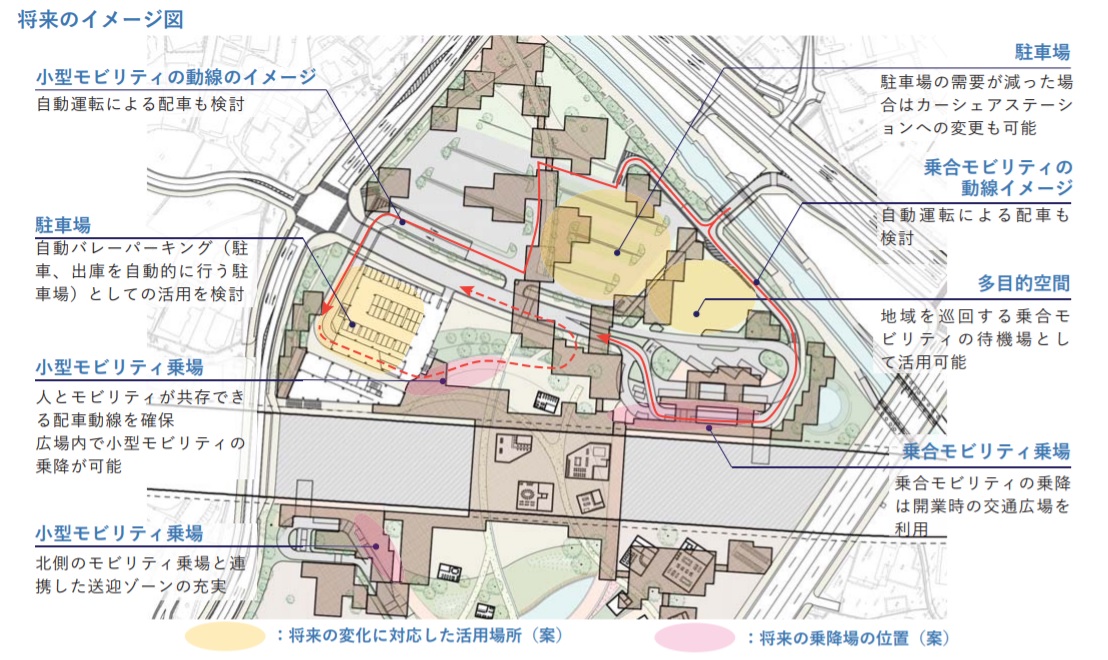

5つ目は「時代を先取りし、変化に対応できる駅前空間」。自動運転、次世代モビリティなどの最新技術や、再生可能エネルギー、低炭素技術なども活用する場所とする。

広場内は、人とモビリティが共存できる配?動線を確保。駐?場と連携し、短時間で配?・乗?が?えるようにし、新たな送迎ゾーンとして活?する。?動運転?などの待機場や充電スタンドなどは、需要の変化に応じて乗降場に近い駐?場や多?的空間が活?できるようにする。

以上のように、駅周辺のデザイン計画はかなり詳細だ。リニア開通による地域のにぎわいが、かなり現実的に感じられる。

今のうちから周辺の安い物件を仕込み、来るべき賃貸需要の高まりや不動産価格の値上がりに備える選択肢があっていいだろう。

取材・文 小田切隆

【プロフィール】 経済ジャーナリスト。長年、政府機関や中央省庁、民間企業など、幅広い分野で取材に携わる。ニュースサイト「マネー現代」(講談社)、経済誌「月刊経理ウーマン」(研修出版)「近代セールス」(近代セールス社)などで記事を執筆・連載。