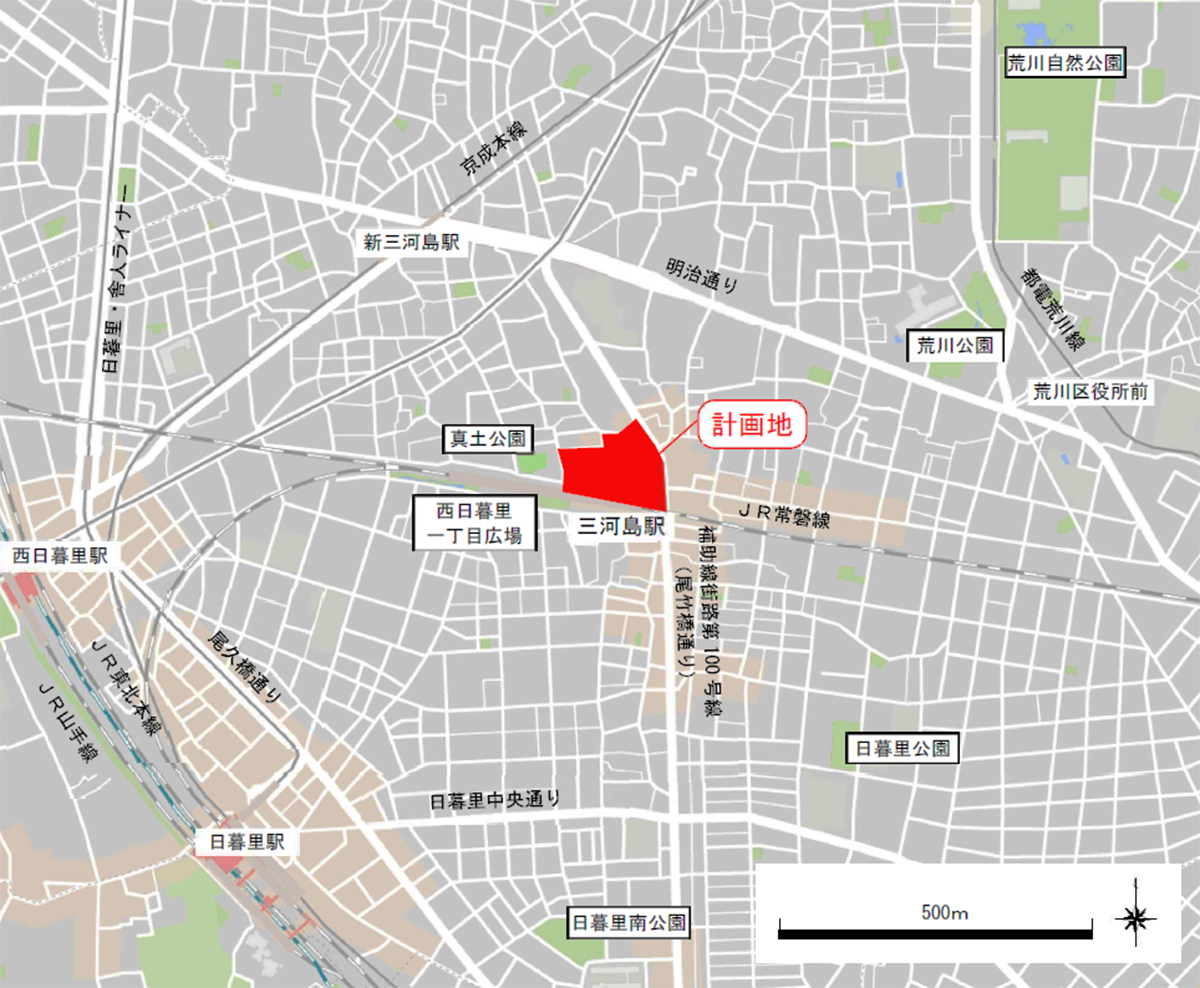

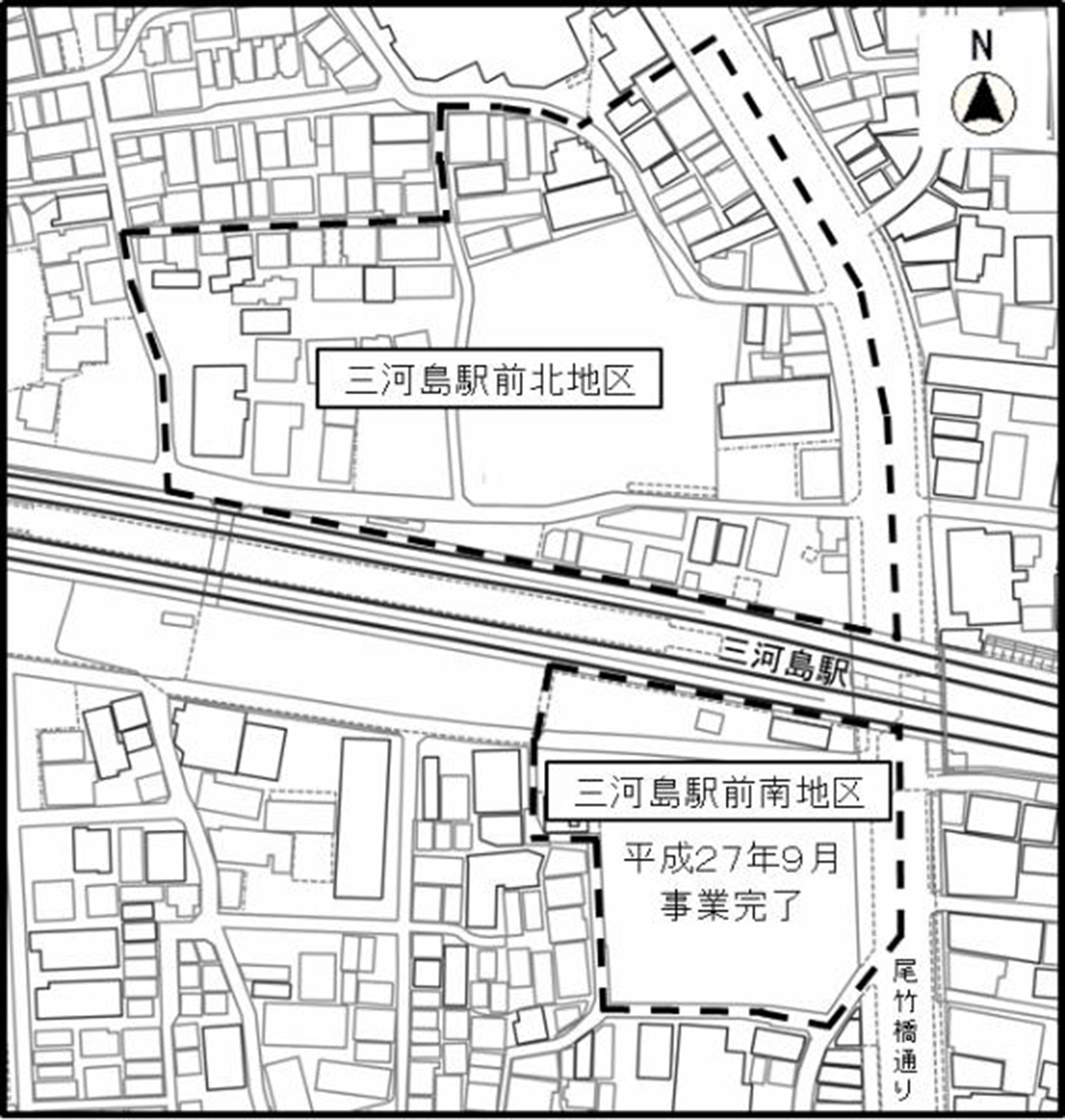

西日暮里駅前で再開発事業が進む東京都荒川区において、近隣でも「三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業」が進んでいる。2021年6月に荒川区が都市計画決定を告示。事業協力者として三井不動産レジデンシャル、野村不動産、三菱地所レジデンスが参画。2023年度着工、2026年度竣工を予定している。

駅南側の再開発事業に続いて

駅北側にも高層マンションが誕生

JR常磐線で上野駅から2駅6分という恵まれたロケーションに位置している三河島駅。開業は隣の日暮里駅と同じ1905年と歴史も古い。にもかかわらず、周辺は駅前にふさわしい土地の有効利用がされておらず、商業地としての賑わいも不足している感が否めなかった。また、歩行者にとってもゆとりのある空間が少なく、幅の狭い道路が多いなど、さまざまな課題を抱えていた。

こうした課題を解決するために、1999年に市街地再開発事業が立ち上がった。道路や広場などの整備を行うとともに、商業などの都市機能と都市型居住機能が調和した複合市街地が形成されることになった。そして、2014年に駅前南地区で地上34階、地下1階、高さ113.41mのタワーマンション、アトラスブランズタワーが竣工。低層階には飲食店や複数のクリニック、薬局などが入り、駅前の風景が一変した。

地域コミュニティの拠点も生まれ

多くの人々による賑わいを創出

今回の計画地は駅前北地区で、旧真土小学校の敷地を活用した真土小思い出広場を含めた約 1.5haの区域。集合住宅や商業施設、体育施設などが一体で整備され、地上43階、地下1階、高さ約160mの高層棟と体育施設の低層棟で構成される予定だ。駅南側と同じタワーマンションが建つことで、バランスの取れた駅前の風景になることが期待される。

再開発事業の特徴としては、まずはミクストユースの街づくりが挙げられる。それによって多様な人達の交流が生まれ、街に賑わいを創出。多様な世帯や世代が快適に暮らすことのできる街づくりが行われる。次に注目したいのは、公共空間が整備されることで街のランドマークとして機能すること。スポーツを通じた健康増進や地域のコミュニティ活動の拠点となる体育館やオープンスペースがつくられることで、地域の憩いの場が整備。駅からのアプローチも快適になり、人々が賑やかに行き交う駅前空間が生まれる。

防災面に関してもハード対策とソフト対策で機能性を強化。ハード面では道路の整備や建築物の耐震化・不燃化などを推進し、ソフト面では良好なコミュニティ形成によって地域の人達の避難援助体制の充実を目指していくという。

再開発で徐々に伝わっていく

知られざる街、三河島の魅力

三河島駅周辺が賑わいに欠けるのは、乗車人員が少ないことが大きな原因なのだが、そもそも立地に恵まれていることが影響している。荒川区の中心地である日暮里駅までは徒歩12~13分。それだけでなく、JR山手線と東京メトロ千代田線、日暮里・舎人ライナーが通る西日暮里駅までも徒歩での所要時間はほぼ同じだ。さらに京成電鉄本線の新三河島駅までは徒歩10分未満で行くことができる。

実際に三河島駅周辺は、南側にタワーマンションが建ったにもかかわらず、今でものどかな雰囲気が漂っている。別の言い方をすれば、駅のホームに上がるまでのアクセスにストレスがなく、住む場所としてはおすすめできるということだ。少し歩くだけでも、小さな子どもを連れている女性に遭うことが多く、ファミリー層にも人気がある穴場であることが分かる。それでいて、商店やスーパー、ドラッグストア、飲食店などは十分にそろっていて、不便を強いられることはまずないだろう。

メインストリートになる尾竹橋通りには70年以上の歴史を持つ親交睦商店街が形成され、40以上の店舗が軒を連ねる。そして、駅の北東には下町の雰囲気を残す荒川仲町通り商店街がある。500mほどの細い路地に、八百屋や肉屋、喫茶店、食品のディスカウントストア、銭湯などが元気に営業を続けている。

また歴史的な背景から、戦前よりコリアンタウンとしても栄えているが、規模は決して大きくない。そのため、安くて美味しい焼肉屋や本格的な韓国料理の店、韓国食材を扱う店などが、適度な密度で点在しているのがいい。もちろんさまざまな分野の新しい店との出会いもあり、実際に住むことで街の魅力がじんわりと伝わってくるのが三河島の魅力といえそうだ。

竣工後の街の雰囲気は、南側に建つタワーマンションより少し大きいものが北側にもできるのをイメージしてもらえばよいが、間に駅舎を挟むことで賑わいを創出する効果はかなり期待できる。しかし、街の様子は急に変化することはなく、周囲と調和するようにゆるやかに変貌していく可能性が高い。そして、気がつけば住む街としての価値が上がっている。そんな変化が三河島には似合うのだろう。

健美家編集部