熱海の土砂災害、熊本を中心とする令和2年7月豪雨など、各地で水害・土砂災害が増加傾向にある。

「正しい知識があれば、リスクを軽減できる」ということで、不動産コンサルティングの株式会社さくら事務所が、2021年7月に災害対策セミナーを開催した。その内容を元に不動産投資家に向けてポイントをお伝えしたい。

「水害の可能性のあるところとないところで、損害保険料の違いが出てきています。損害保険会社はここ数年、赤字が続いているので、今後、保険料のコントラストがより強くなるかもしれない。金融機関の担保評価に差が出ることもありえます」とさくら事務所会長・不動産コンサルタント長嶋修氏は話す。

水害・土砂災害のリスクは

ある程度予見できる

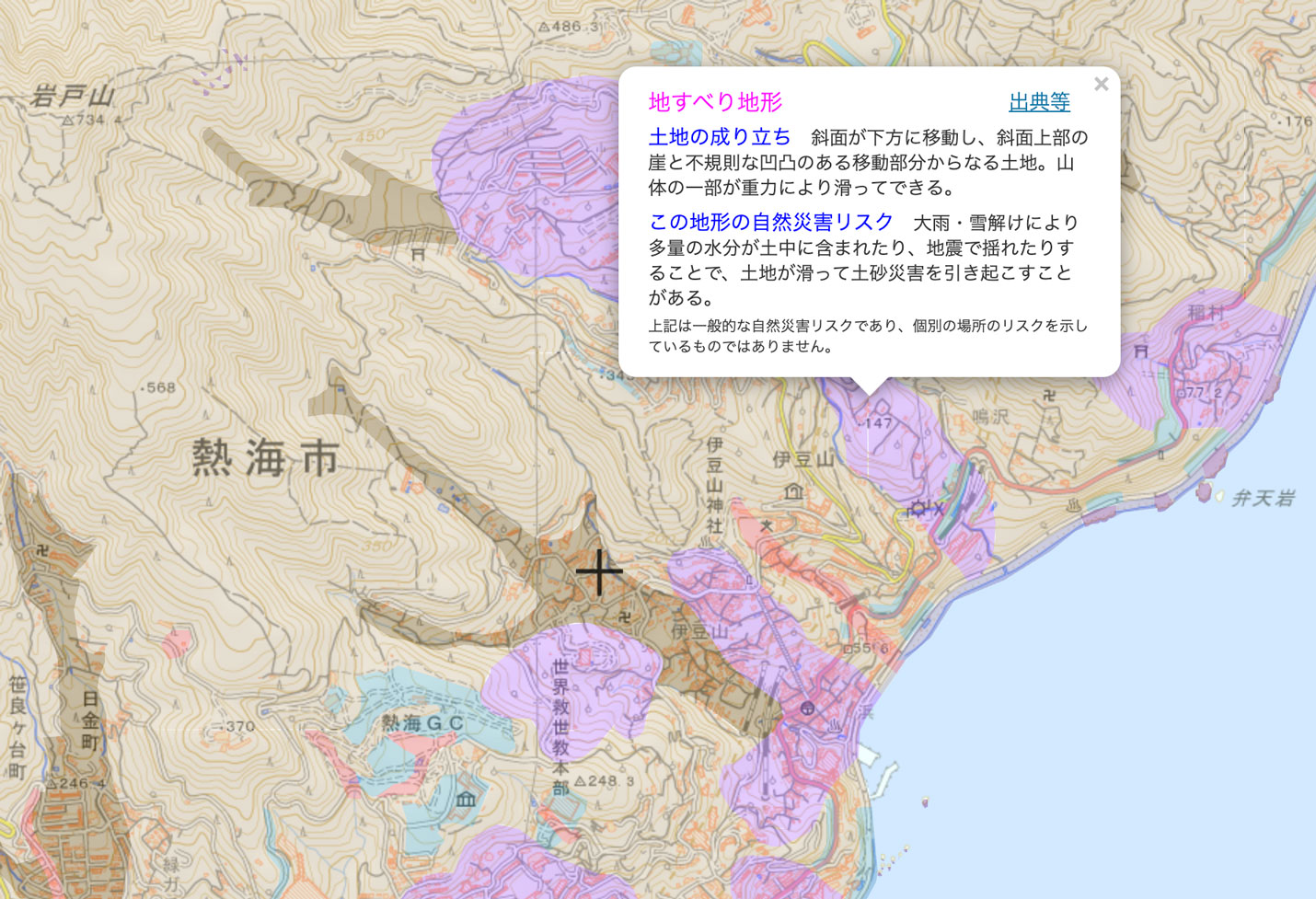

ではリスクの高い土地はどう見極めればいいのか。先日の熱海の現場を含め、日本各地の災害現場で調査をしているだいち災害リスク研究所所長の横山氏が解説する。

「先日の熱海の土砂災害が起こった場所は、もともと土石流が繰り返し起きて、その土地の地盤になっていたと考えられます。ハザードマップでも土石流の警戒区域となっていました。

人工改変地があったこと

...この記事は会員限定です。

会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる

- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる