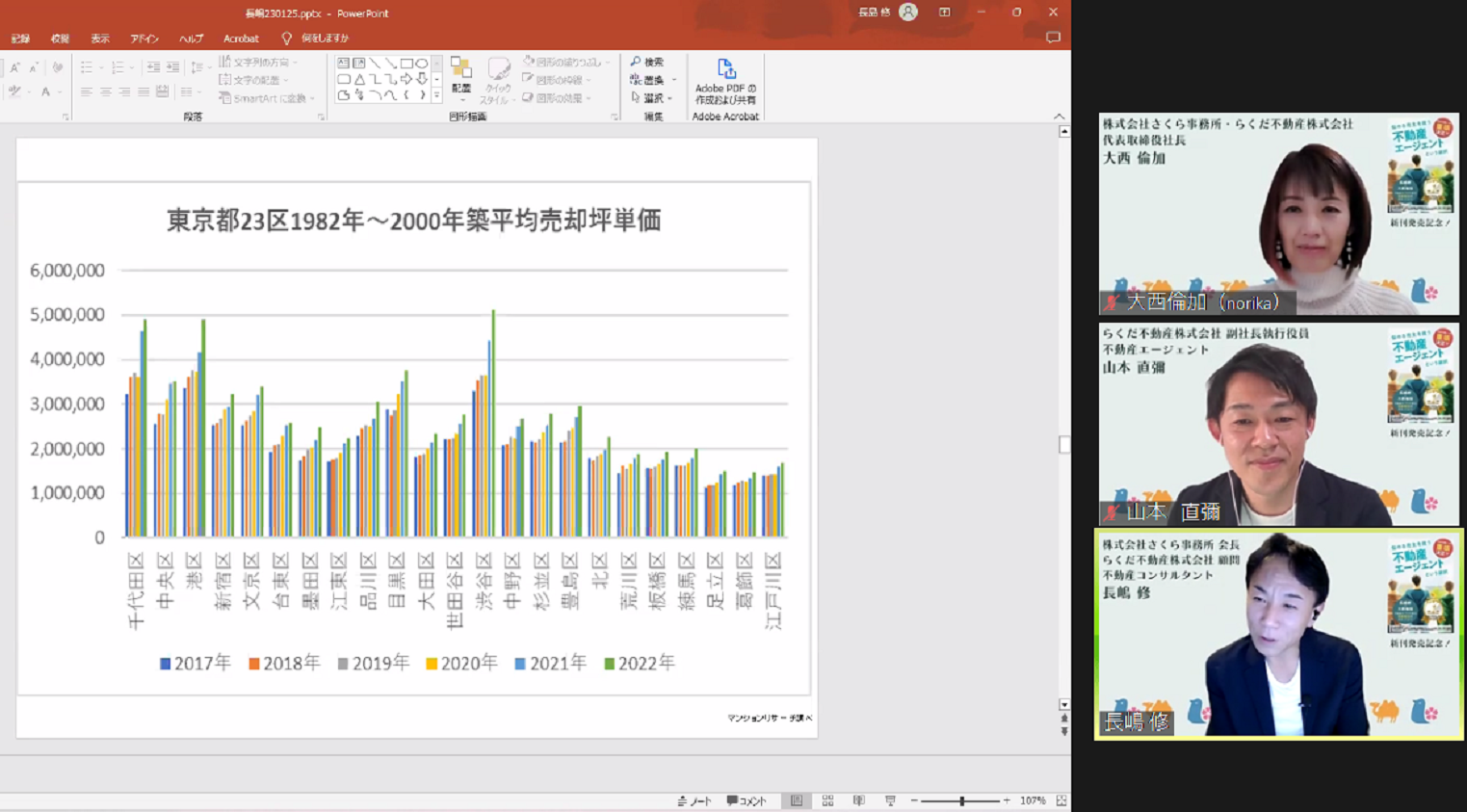

2023年度の不動産市場を知るうえで興味深いイベントが1月25日、個人向け不動産コンサルティング・ホームインスペクションを行う「さくら事務所」と同社のグループ企業である「らくだ不動産」によって開催された。

「プロが解説!2023年、不動産市場の行方」と題されたメディア関係者限定のオンラインセミナーで、登壇者は、不動産コンサルタントであり、健美家コラムニストとしてもおなじみの長嶋修氏、らくだ不動産の副社長で不動産エージェントの山本直彌氏、司会を両社の代表取締役社長である大西 倫加氏が務めた。

健美家読者に関係が深そうなトピックスを中心に、今年度の制度改正が与える、不動産市場へ影響を紹介する。

日銀総裁が変わり、多少の政策変更があっても

日経平均株価が大きく変わらなければ不動産への影響は軽微

今年に入り、長期金利の上昇などで、一部報道などでは、今後、ローン金利も上がり、活況だった不動産市場が冷え込むのではないかと危惧するムードも漂った。しかし長嶋氏は一気に不動産市況が冷え込

...この記事は会員限定です。

会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる

- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる