投資用不動産を扱う株式会社グローバル・リンク・マネジメントは、(1)東京という都市を分析しその魅力を世界に向けて発信すること、(2)不動産を核とした新しいサービスの開発、等を目的に、明治大学名誉教授 市川宏雄 氏を所長に迎え、「グローバル都市不動産研究所を2019年1月1日に設立。

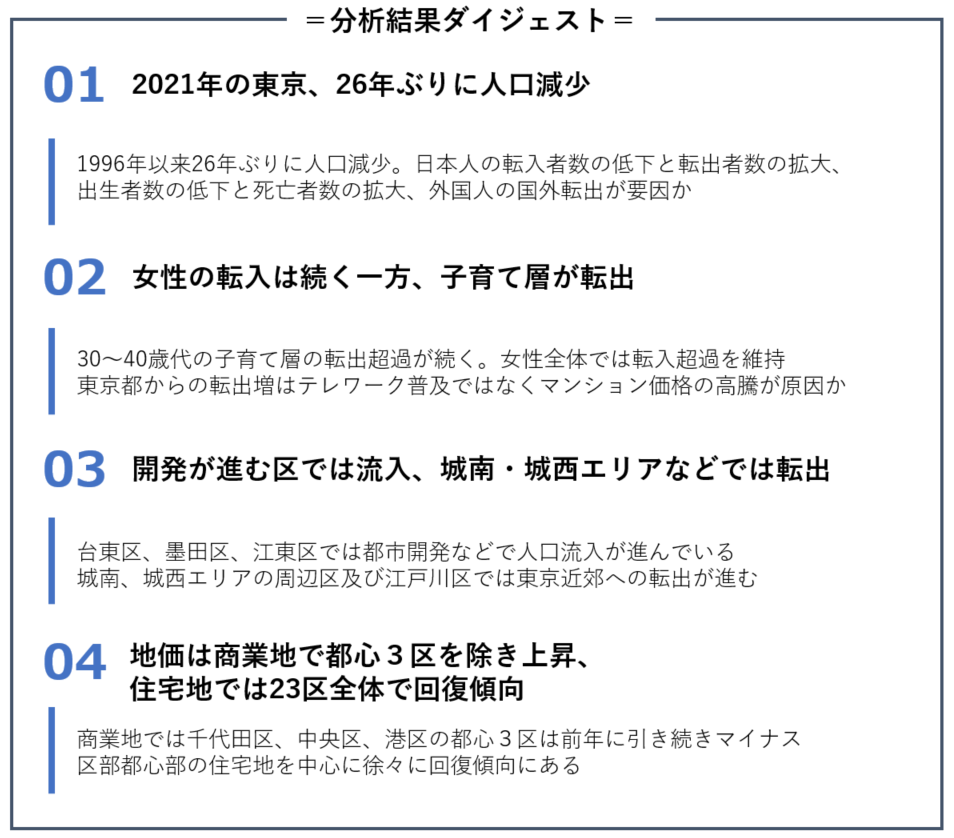

このたび同研究所では、調査・研究の第15弾として、2021年の東京都及び東京都区部の人口動向、転入・転出動向を分析し、2022年1月公示地価の東京の概況について紹介している。

【01】2021年の東京、26年ぶりに人口減少

1996年以来26年ぶりに人口減少。日本人の転入者数の低下と転出者数の拡大、出生者数の低下と死亡者数の拡大、外国人の国外転出が要因か

今年1月末、東京都の総人口が年間で減少に転じ、東京23区では転出が転入を上回る転出超過になったとのニュースが駆け巡った。このときマスコミでは「コロナ禍でのテレワーク普及で地方移住意欲が高まった」「東京一極集中の流れが変わった」との論調が高まったが、これは本当だろうか。

2021年の東京都及び東京都区部の人口動向、転入・転出動向を詳しくみることで解

...この記事は会員限定です。

会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる

- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる