以前のニュース記事で「札幌の不動産投資で成功する地下鉄駅はどこだ!キーワードは「地域交流拠点」。」という記事を書いた。

この話の趣旨は「駅周辺エリアが再開発されて整備されると、人が集まり、商業も活発化し不動産の価値もエリアの価値も上がり、それによって開発に直接関係のない不動産投資家も、この開発によるエリアの発展に乗ることができると、資産価値の向上を図れる」という事だ。

その時に紹介したのが、札幌市の「地域交流拠点」に指定された「地下鉄平岸駅周辺地区での取組」である。

この「平岸」は札幌市の中央を流れる豊平川から南東側、豊平区の中心エリアである。

「平岸駅」は「札幌市営地下鉄南北線」で、大通駅から5つ目で乗車7分の位置にある人気の街である。

LIFULL HOME’Sが提供する「まちむすび」でも、買い物のしやすさや交通の利便性などで豊平区で最高得点の街である。

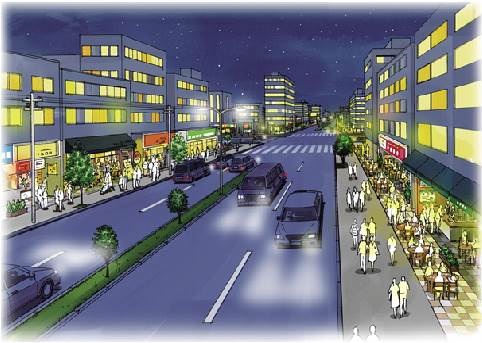

地下鉄平岸駅周辺地区での取組の例

今回はそこから更に平岸地区の地域活性化が進んでいる事を取材し

...この記事は会員限定です。

会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる

- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる