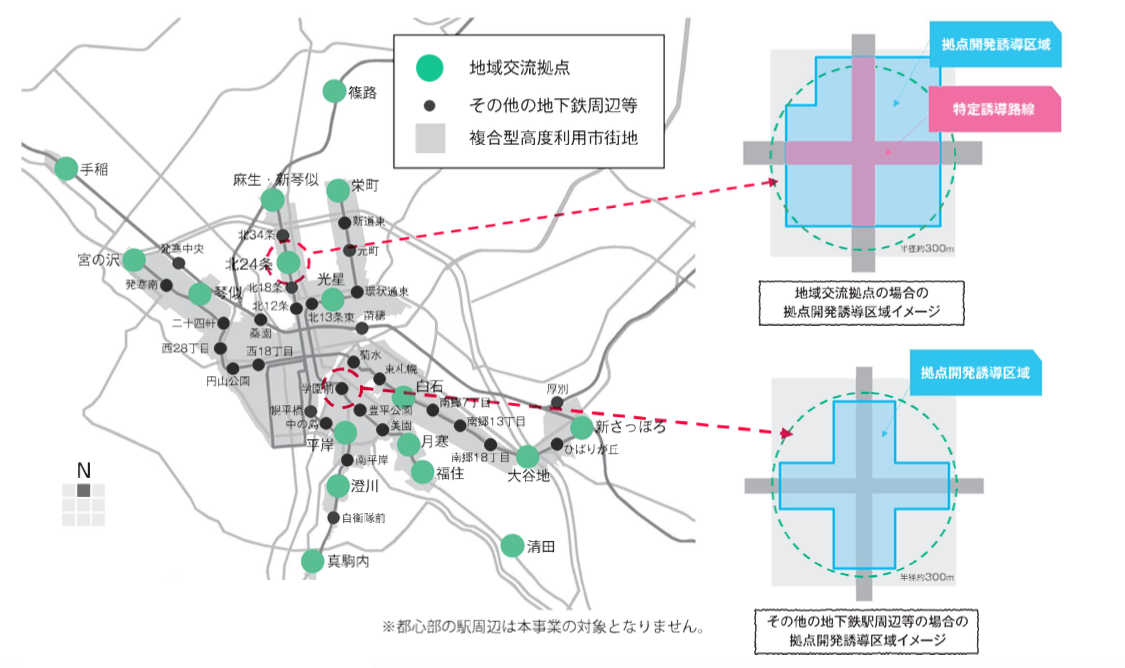

札幌の不動産投資は地下鉄駅周辺が人気である事は多くの方はご存知であろう。では「どの地下鉄駅に投資すべきなのか」の結論を持っているだろうか。

答えは「地域交流拠点」に指定されたエリアの駅である。

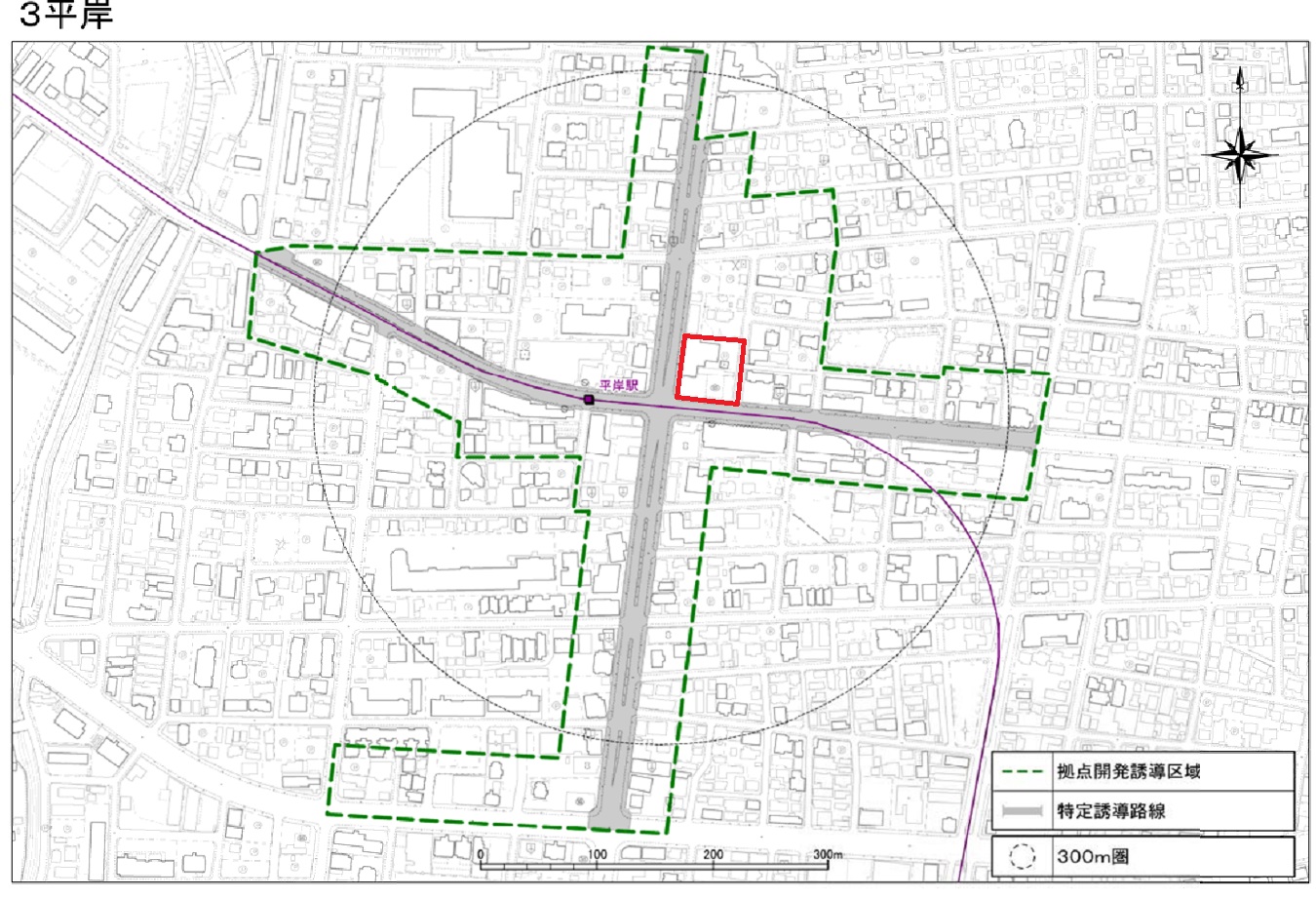

2017年5月28日に健美家編集部で「札幌市、容積率緩和最大5割増し、再開発を後押し」について書いたがその記事にも書いている「拠点開発誘導区域」に指定されたエリアの中でも、更に指定された「地域交流拠点」17箇所である。

<地域交流拠点>

麻生・新琴似、北24条、平岸、澄川、真駒内、宮の沢、琴似、白石、大谷地、新さっぽろ、栄町、光星、月寒、福住、清田、手稲、篠路

<その他の地下鉄駅周辺等>

【地下鉄南北線】北34条、北18条、北12条、幌平橋、中の島、南平岸、自衛隊前

【地下鉄東西線】発寒南、二十四軒、西28丁目、円山公園、西18丁目、菊水、東札幌、

南郷7丁目、南郷13丁目、南郷18丁目、ひばりが丘

【地下鉄東豊線】新道東、元町、環状通東、北13条東、学園前、豊平公園、美園

【JR線】 発寒中央、桑園、苗穂、厚別

「地域交流拠点」の殆どが地下鉄駅周辺だが、地下鉄駅ではなくJR駅の「手稲」「篠路」があり、更に駅が無い「清田」が指定されている事は注目だ。

逆に「拠点開発誘導区域」に指定されていない駅には注意だ。地下鉄駅はすべて含まれるが、JR駅では、発寒中央、桑園、苗穂、厚別、手稲以外のJR駅は指定されていないので、今後も苦戦することが予測される。

具体的には、白石駅、平和駅、上野幌駅、森林公園駅、発寒駅、稲積公園駅、稲穂駅、星置駅、ほしみ駅、八軒駅、新川駅、太平駅、百合が原駅、拓北、あいの里教育大学駅、あいの里公園駅が指定されていない。これらの駅周辺は、今後の開発があまり期待できないということだ。

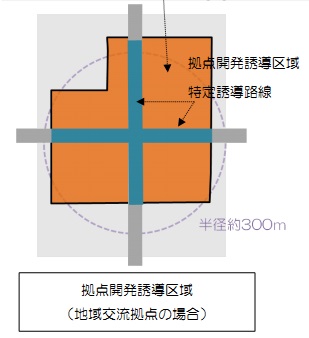

話は戻るが「地域交流拠点」とは、後背圏の広がりに応じて地域の豊かな生活を支える中心的な役割を担う拠点として、多様な都市機能の集積や適切な土地の高度利用を誘導する観点から、立地適正化計画に定める都市機能誘導区域のうち、次のいずれかに該当する区域とするとされている。

・商業地域、近隣商業地域

・準住居地域(指定容積率300%の区域に限る)

・準工業地域(指定容積率 300%の区域または再開発等促進区を定める地区計画が定められている区域に限る)

そしてその拠点には特定誘導路線の設定がされた。

多くの人が利用する路線沿線において、多様な都市機能の集積やにぎわいの連続などを特に積極的に進める観点から拠点開発誘導区域内の幹線道路のうち次のいずれかに該当する路線を設定している。

・駅やバスターミナルに至る路線

・上記路線と交差し、土地利用現況及び動向等から、商業・業務施設の一定の集積がみられるまたは見込まれる路線。

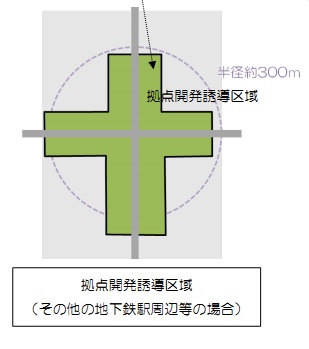

またその他の地下鉄駅周辺等には、多様な都市機能の集積や適切な土地の高度利用を誘導する観点から、駅等に近接した範囲(半径約300m)で、次のいずれかに該当する区域を拠点開発誘導区域に指定した。

・商業地域、近隣商業地域

・準住居地域(指定容積率300%の区域に限る)

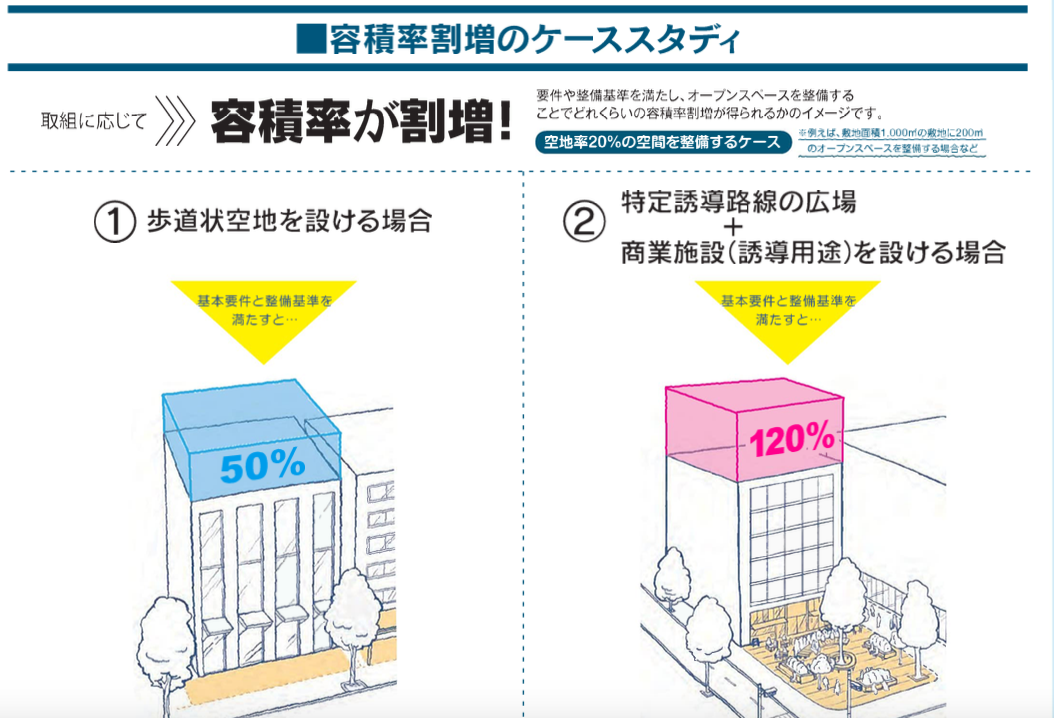

次に注目すべき点としては、敷地面積500平方メートル以上などの一定条件を満たした民間ビルやマンション開発について、容積率を緩和する特例制度があることだ。

地域交流拠点の中で500㎡以上の開発余地がある場所は限られる。

そこで注目したのは平岸駅。昨年末にアパマンショップのガス爆発で有名になった駅だ。

この駅周辺には札幌の大手不動産会社所有の老朽化したビルと隣接地にガソリンスタンドがある。もしここを一体開発をしようとしたら、通常は商業地域で容積率400%だが、要件を満たせば最高600%までに容積率が上がる。

そしてそのビルにはベンチや待合用のアトリウムなどが整備される事になるかもしれない。もしもの話だが、このように駅前が再開発されて整備されたとしたらどうだろう?

人が集まり、商業も活発化し不動産の価値も上がり、エリアの価値も上がる。開発に直接関係のない不動産オーナーでも、この開発によるエリアの発展に乗っかれると、非常に都合が良いのだ。

事実「地域交流拠点」に指定されたエリアの2つで、「まちづくり指針」の作成が、札幌市と地域の協議によって進んでいる。

札幌市のウエブサイトでは「宮の沢中央地区での取組」と「地下鉄平岸駅周辺地区での取組」が紹介さている。

今後も「地域交流拠点」に指定されたエリアでは同じような協議が始まり指針が出てくるであろう。

では最初の疑問「どの地下鉄駅に投資すべきなのか?」と答えは「地域交流拠点」に指定されたエリアの駅であると述べたが、更に踏み込むと、今後は「地域のまちづくりの指針」ができあがったエリアこそ、最も発展が見込まれる地下鉄駅となりそうだという事だ。

執筆者:J-REC教育委員 原田哲也

【プロフィール】

2010年より、一般財団法人日本不動産コミュニティー(J-REC)の北海道支部を立上げ、不動産実務検定の普及に尽くし、多くの卒業生を輩出。2018年よりJ-RECのテキスト編集、改定などを担当する教育委員に就く。

また自身が主宰する北海道大家塾は既に50回の開催を数え、参加人数も述べ3000人を超える。