地域課題の解決策としてポイントを利活用

持続可能なまちづくりの実現に貢献

2019年10月の消費税率引き上げに伴う「キャッシュレス・ポイント還元事業」や、マイナンバーカードの普及を目指した「マイナポイント事業」、エネルギー価格高騰を背景に実施した「節電ポイント」、住宅関連では2021年の「グリーン住宅ポイント」など、近年はポイントプログラムを活用した国の施策が目立つようになった。

キャッシュレス化の進展やスマホなどのデバイスの普及により、ポイントを付与・活用しやすくなったことが関係しているようだ。

こうしたなか、全国各地では自治体と民間事業者が主体となった「地域ポイント」「自治体ポイント」の運用も盛んだ。例えば、兵庫県伊丹市の「いたみんポイント」は2015年11月から始まった制度。

駅前の不法駐輪対策として市営駐輪場の利用をはじめ、飲食店や美容・健康、ショッピングなど市内の加盟店の利用でポイントを付与。たまったポイントは1ポイント=1円として買い物に使える。これにより不法駐輪数は減り、地域商店の利用促進にもつながった。

2016年から始まった静岡県駿東郡清水町の「ゆうすいポイント」は、地域イベントへの参加や図書館や温水プール、子育て支援センターなど公共施設や町内店舗の利用でたまる。「いたみんポイント」と同じくたまったポイントは地域の加盟店で使う仕組みだ。

これらは民間事業者が提供する共通ポイントと制度はほぼ変わらず、地域活性化を目的に自治体が行うケースがほとんどだ。一方、高齢化を背景に地域の健康増進を目的としたポイント制度も少なくない。

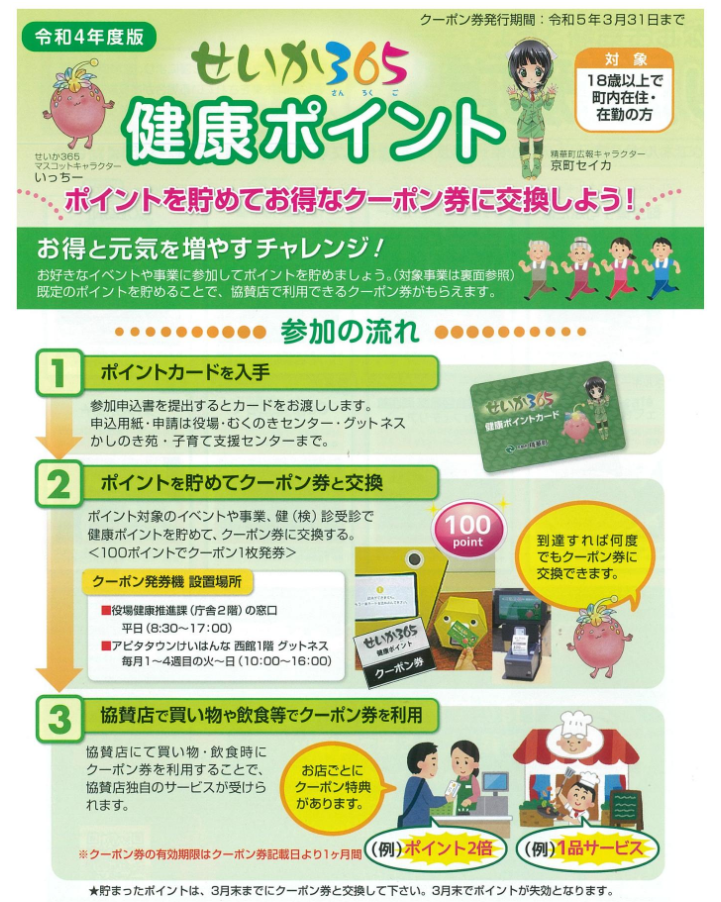

例えば、京都府精華町の「せいか365健康ポイント」は18歳以上で町内在住・在勤者が対象の制度。ポイント付与対象のイベントや事業、健診(検診)受診でためた健康ポイントをクーポン券に交換すると、協賛店での買い物・飲食時に独自のサービスが受けられる仕組みだ。

「せいか歩数計アプリ」と連携すると、6000歩につき2ポイント、1か月の累計歩数18万歩に対して最大60ポイント付与される。

出所:精華町ホームページ

大阪府の健康アプリ「アスマイル」は、府民の健康をサポートするアプリだ。健診(検診)受診や結果の記録、ウォーキングや歯磨き、健康イベント参加、健康コラム既読などでポイントがたまり、たまったポイントを使い毎週・毎月行われる抽選にチャレンジすることができる。特典は電子マネー各種やクオカードなどだ。

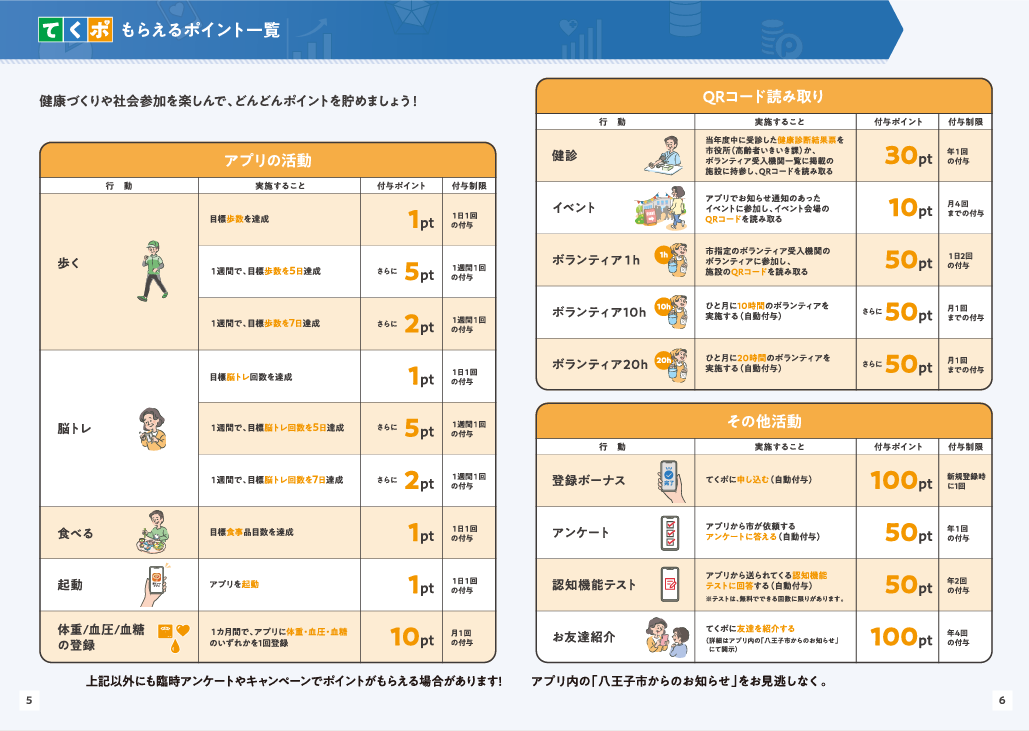

東京都八王子市は今年6月から65歳以上の市内在住者を対象に「てくポ(八王子てくてくポイント)」体験者の募集を始めた。これは、スマホアプリを使い、ウォーキングや脳トレ、社会参加、バランスの良い食事などをするとポイントがたまり、市内店舗で使ったりPayPayポイントに交換することもできる。

出所:「てくポ」パンフレット

自治体にとって、外出の機会や運動習慣が身に着き高齢者の健康寿命が延びると医療費の削減になるだけでなく、ボランティアやイベントなどに参加して住民同士の交流が深まると地域の活性化につながる。

ポイントを使って行動変容を促すのが最たる目的だ。国や自治体が提供する公助には限界があり、自助・共助の仕組みを整備したい狙いもあるだろう。ここで挙げた以外に、類似の制度を実施している自治体は少なくない。

取り組みが加速した背景は、冒頭で述べたようにスマホなどデバイスの普及も無関係ではない。アプリなどを通じてICTを活用しやすくなり、ポイントの付与・利用が容易になったので、導入する自治体が増えたと考えられる。

総務省は地方自治体がマイナンバーカードを活用し、キャッシュレス決済で使えるポイントを住民に付与する「自治体マイナポイント」の普及を進めている。

これまでに参加した自治体では、健康行動や家庭ごみの削減、子育てなどに応じてポイントを付与しているが、2023年度予算の概算要求で約13兆円を計上し、導入自治体に補助金を出すという。

こうしたことからも、今後は地域・自治体ポイントとまちづくりは、より密接な関係になっていくはずだ。手厚い制度がある地域が注目を浴び、人や資源が集まり価値が向上してもおかしくない。そんな視点で発展するエリアを探すのも面白いだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

健美家編集部(協力:(おしょうだにしげはる))