2022年冬に

開業予定

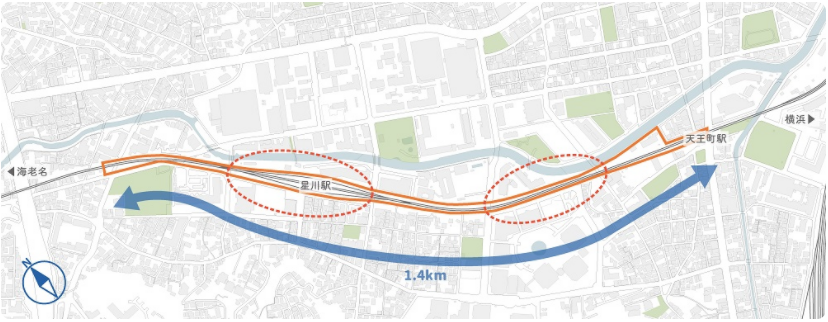

相鉄アーバンクリエイツ・相鉄ビルマネジメント・YADOKARIの3社は、神奈川県にある相鉄線の星川駅~天王町駅間の高架下について、開発計画をスタートしたと発表した。

相鉄線の正式名称は相模鉄道本線で、横浜から海老名および湘南台までをつなぐ私鉄だ。

近年ではJRの湘南新宿ラインに乗り入れており、神奈川県の西部から大宮などの埼玉県まで移動できるようになっている。

横浜市は相鉄線の星川駅と天王町駅とを含む約1.9kmの区間について連続立体交差事業を進めており、2021年度に事業が完了する予定だ。

連続立体交差化によって生まれた高架下のスペースについて有効活用を目指すのが、冒頭に解説した開発計画の趣旨となる。

※引用:相鉄グループ

星川駅と天王町駅西側の区間が第Ⅰ期開発区間とされており、2022年冬の開業を目指す。

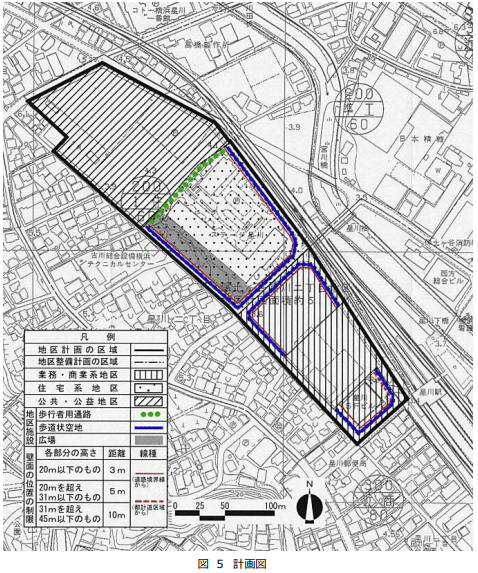

横浜市の保土ヶ谷区は、2020年12月に「星川駅周辺地区 総合的なまちづくりガイドライン」を策定しており、高架下の開発は当該ガイドラインに沿って進められるものだ。

なお、星川駅の南西にあたる星川二丁目および三丁目については横浜市が地区計画を作成しており、その中でも業務・商業系地区では地区経済の活性化及び就業人口の拡大を図るとされている。

※引用:横浜市

行政はまちづくりガイドラインを作成するにあたり、主に周辺住民を対象にアンケートを行った。

アンケートの結果では、周辺住民が星川駅の周辺で必要と考える生活利便施設は、スーパー・飲食店・病院などが代表的だった。

なお、高架下に期待されている施設は本屋やカフェ、食事処などとなっている。

これらの背景を踏まえて、高架下の開発を進める3社は星川駅の高架下に食料品店・スーパーマーケット・カフェなどを展開する予定だ。

生活利便性の向上とともに

交通利便性の改善にも期待

そのほか、星川駅の南口にバス乗場はあるが、タクシー乗場がなく、タクシーは周辺道路の路上で待機していることから、タクシー乗場の新設を求める声もある。

要望を受けて、まちづくりガイドラインでは、星川駅南口の交通広場を整備して、バス乗場とタクシー乗場をそれぞれ設けるとともに一般車等の乗降スペースを配置するとされている。

また、線路の高架化によって踏切に遮られることなく駅の南北を行き来できるようになったため、バス路線の再編も検討される。

線路の高架化によって踏切が除却されたため、星川駅周辺の交通利便性はある程度改善されているが、バス路線の再編などによってさらなる利便性の向上が期待できるだろう。

周辺住民の生活満足度は

それなりに高い

まちづくりガイドラインの作成に当たっては、「星川駅周辺について思い浮かぶイメージ」についてもアンケートが行われている。

アンケート結果によると、対象地区内に住む住民の多くは星川駅周辺について「住みやすい・生活しやすい」というイメージを持っていることがわかる。そのほか、交通の便が良いという回答も多い。

交通の便については、星川駅から横浜駅までは電車で6分で行けることや、渋谷・新宿といった東京都心まで乗り換えなしで行けることなどが影響していると考えられる。

生活利便性や交通利便性は投資エリアを選ぶ上でも重要なポイントなので、星川駅周辺はもともとのポテンシャルが高いと言えるだろう。

その一方で、ショッピングモールなどがなく、活気があまりないという意見もある。

高架下や駅前の開発によってマイナスイメージを覆せるような街になるか、星川駅周辺の都市開発については今後も要注目だ。

取材・文:(はたそうへい)