地方では人口が減少し、空き家が多くなっている。その上、地方の空き家は土地や建物も大きい物件も多く、普通の賃貸物件として貸すには難しい場合もある。

広い空き家をどう利用すればいいか?奈良県吉野町での活用事例を紹介する。

奈良県の吉野山は「日本一の桜名所」とも言われるほど有名だ。吉野山全山で桜の木は約3万本。

「下千本」「中千本」「上千本」「奥千本」と標高の下から順に咲く。見ごろが長く続き、桜の時期は観光客で非常に混雑する。

しかし、桜の季節以外はあまり観光客がなく、静かな町だ。そして、少子高齢化で人口も減っている。

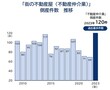

2000年頃は約11,000人強だった人口が、2021年は約半分の6,000人強だ。

その奈良県吉野町で、住む人が居なくなり、元・料理旅館だった建物をゲストハウス「三奇楼」に改装したのが地元の南達人氏だ。

南氏は南工務店の2代目で、生まれも育ちも吉野町。地元を盛り上げるため、青年団の仲間とともに街づくりにかかわってきた。

「売却したいと聞いたので、それなら空き家の利活用第1号に出来るのでは?と考え、『譲ってほしい』とお願いしました」

この物件が改築される前は、当時では珍しい純和風の4階建て料理旅館だった。その後、昭和30年頃に住居として建て替え、所有者の家族が住んでいたようだ。

しかし、南氏が譲り受けた7年前は、空き家になってから数年が経ち、屋根の1部も落ちて穴があいていた。浄化槽も機能停止状態だった。

リフォームで屋根を修理し、公共下水が近くまで通っていたので、浄化槽から公共下水に繋ぎ変えた。水道管も鉄管だったので、新しく引き直した。

そして、5年前の2016年、ゲストハウス「三奇楼(さんきろう)」としてオープンさせた。

ここは250坪ぐらいの広い敷地なので、主に4つのエリアに分けて活用している。

地方の物件は土地も建物も大きい事が多い

4つのエリアと用途に分けて運用

①ゲストハウス・移住体験スペース「三奇楼」

②吉野川を一望できる「展望デッキ」

③展望デッキの下には「コワーキングスペース」

そして、定額であちこちの施設に住むことができるADDress(アドレス)に登録している賃貸居住スペース。

④「蔵」だったところを改造したスペースは「蔵カフェ」や「蔵Bar」、ギャラリーとして貸し出している。

ゲストハウスのリピーターは桜の季節には来ない

混雑を避け、吉野町でのんびりするために来る

各エリアについてもう少し紹介しよう。

①ゲストハウス「三奇楼」は2階建てで、和室の客室が4室ある。最大10人が利用できる(2021年現在)。

共有キッチンがあり、近くのスーパーで食材を買ってきて調理もできる。ダイニングや談話室もあり、宿泊者同士で交流を深めることもできる。

お風呂は壁に地元・吉野桧を使った内装で、木のいい匂いがする。

意外な事に、ゲストハウスのリピーターは桜の時期に来ないそうだ。

「吉野の桜は『ひと目千本』と言われています。1度桜を見たら、2度目は混雑する桜の時期でなくて良い、ということかもしれません。

ゲストハウスに来るお客さんは、管理人や地域の人と仲良くなったのでまた会いに来たり、ここでのんびりしたいから、という理由で来られている気がします」

南氏は本業の工務店があるので、ゲストハウスの管理人として他の人を雇っている。

「三奇楼は『移住体験スペース』でもあります。吉野町に移住してみようか、と検討している人達が体験できるようにです。

田舎のおばあちゃん家に泊まりに来る感覚で、吉野町に来て欲しいですね」と南さん。

三奇楼の内部は旅館時代の建具なのか、今では見かけない風情のある建具がうまく使われている。

②料理旅館だった頃、屋上に展望デッキが存在していた。三奇楼に改装する際、吉野川を一望できる「展望デッキ」を復活させた。

「(吉野町)上市まちづくりの会リターンズ」や大学生、職業訓練校の学生達などの協力で、地元の吉野杉を使った広いデッキが出来上がった。BBQや星空観察などに利用されている。

③展望デッキの下には「コワーキングスペース」にした。窓際に座って吉野川を見ながら仕事をしたり、ミーティングができる。自炊できるキッチンや洗濯機などもある。

こちらのスペースにも吉野杉や吉野桧を使った床や壁、1枚モノの吉野杉で作られたテーブルなどがある。

他の宿に泊まっている人も、ここのコワーキングスペースを借りて仕事をしに来る人もいるそうだ。

ゲストハウス三奇楼とは別に、ADDress(アドレス)に登録している賃貸住居スペースも併設されている。

ちなみに、ADDressの場合は管理人ではなく「家守(やもり)」と言う。家守として、滞在者と地域のコミュニティを結ぶ役割は南氏自身が務めている。

④「蔵」を改造したスペースは、レンタルの「蔵カフェ」や「蔵Bar」に。

借り手も常連さんがいて、週1回同じ曜日に営業する「蔵Bar」や、不定期開催の「蔵カフェ」などに貸し出している。地元の賑わい作りの一環だ。

蔵の手前の空間は、レンタルスペースとしてマッサージルーム等に貸し出している。地元に住み、副業から始める「プチ起業」を応援する意味もある。

以上見てもらったように、物件が大きすぎて一般の賃貸物件として貸すのが難しい場合、こんな風にエリアや用途を分けて運営するという方法がある。

その他、例えば仲間を募って、エリア毎にそれぞれ運営する事もできるかもしれない。

また、空き家が増加する地域では、地方自治体が支援する「空き家バンク」も誕生している。「空き家バンク」で手頃な空き家を見つけて1棟貸しの民泊を始めた人もいる。次回ご紹介する。

健美家編集部(取材協力:野原ともみ)