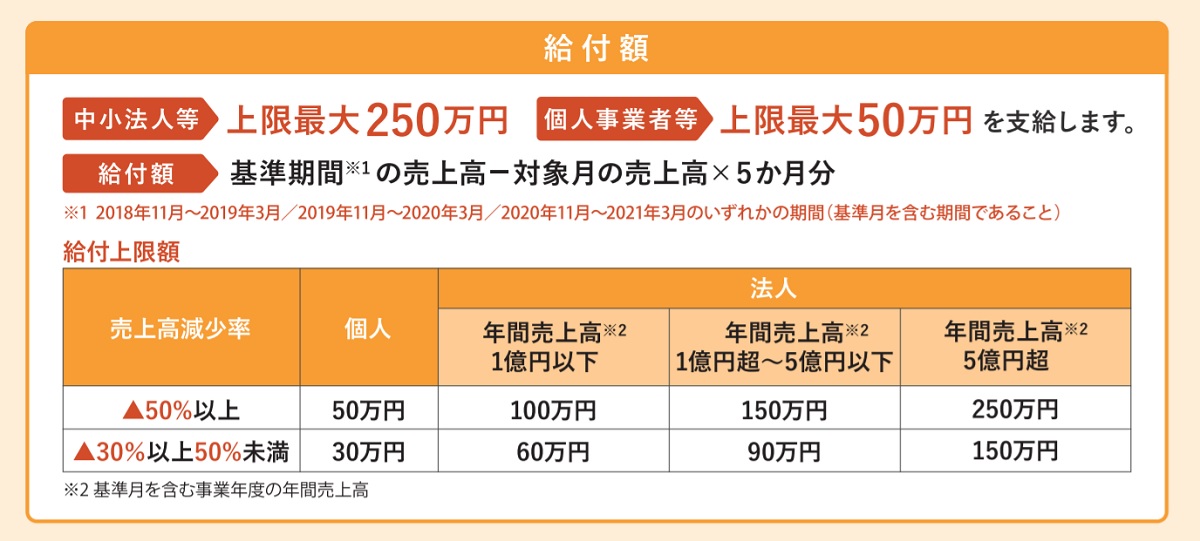

法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円を受給可能

要件はコロナ禍で30%以上減収した事業者

新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた法人が最大250万円、個人事業主が最大50万円を上限に支援金をもらえる「事業復活支援金」の申請受け付けが1月31日に始まった。期間は5月31日まで。原則オンラインでの申請だ。

今回、政府は新たに、給付金を受けられる人の要件を詳しく示すなどした。事前確認、書類の準備、提出など、手続きも詳しく示された。不動産投資家も要件を満たせば給付金を受けることができるので、制度をしっかり理解した上で、利用を検討しよう。

詳しい制度の内容は、1月6日配信の「新設の『事業復活支援金』を徹底解説。不動産投資家も対象、売り上げ減少で最大250万円を給付!」で説明したが、改めておさらいしておく。

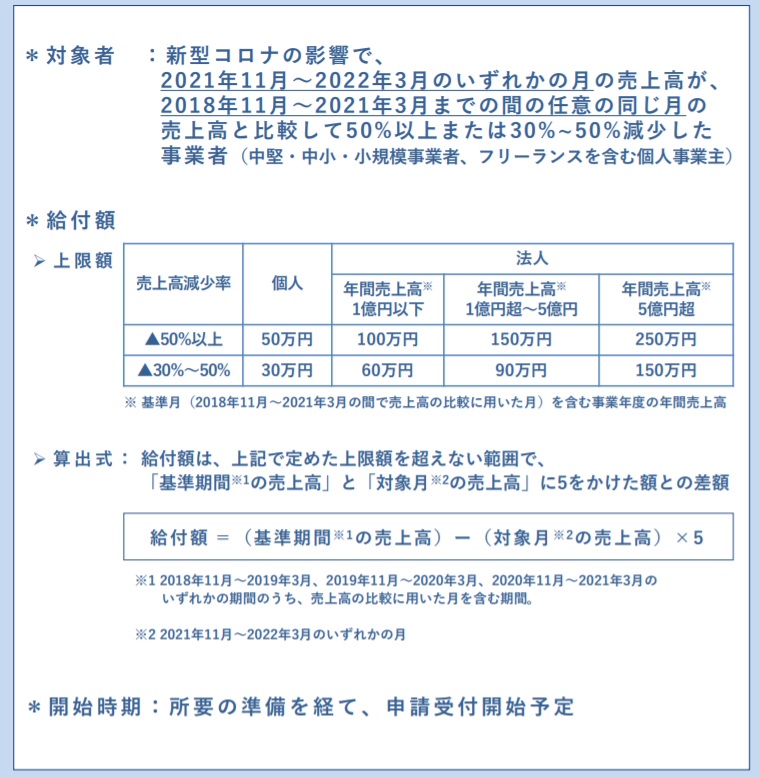

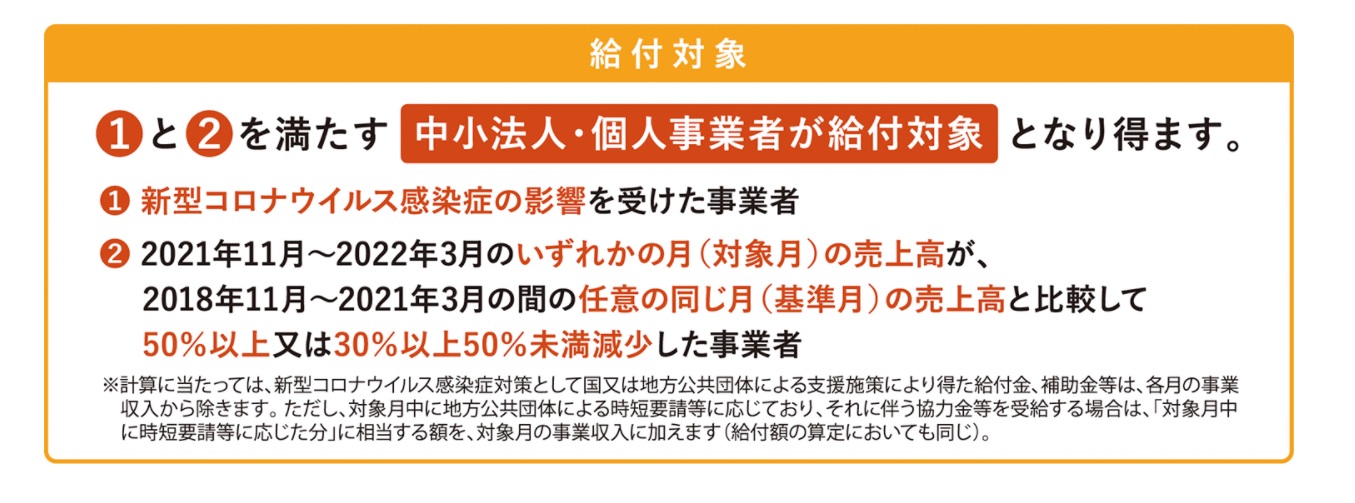

対象は、2021年11月~2022年3月の5カ月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比べて、「50%以上」または「30~50%」減った事業者だ。

たとえば、21年11月の売上高がとくに落ち込んでいた場合、「18年11月」「19年11月」「20年11月」のいずれかの月の売上高と比べ、30%以上減っていれば対象となる。

ただし、売上高が減った理由が新型コロナウイルス感染拡大の影響によるものでなければならない。

今回は新たに受給できる事業者の要件を提示

要請で休業・時短営業などした影響での売り上げ減が対象

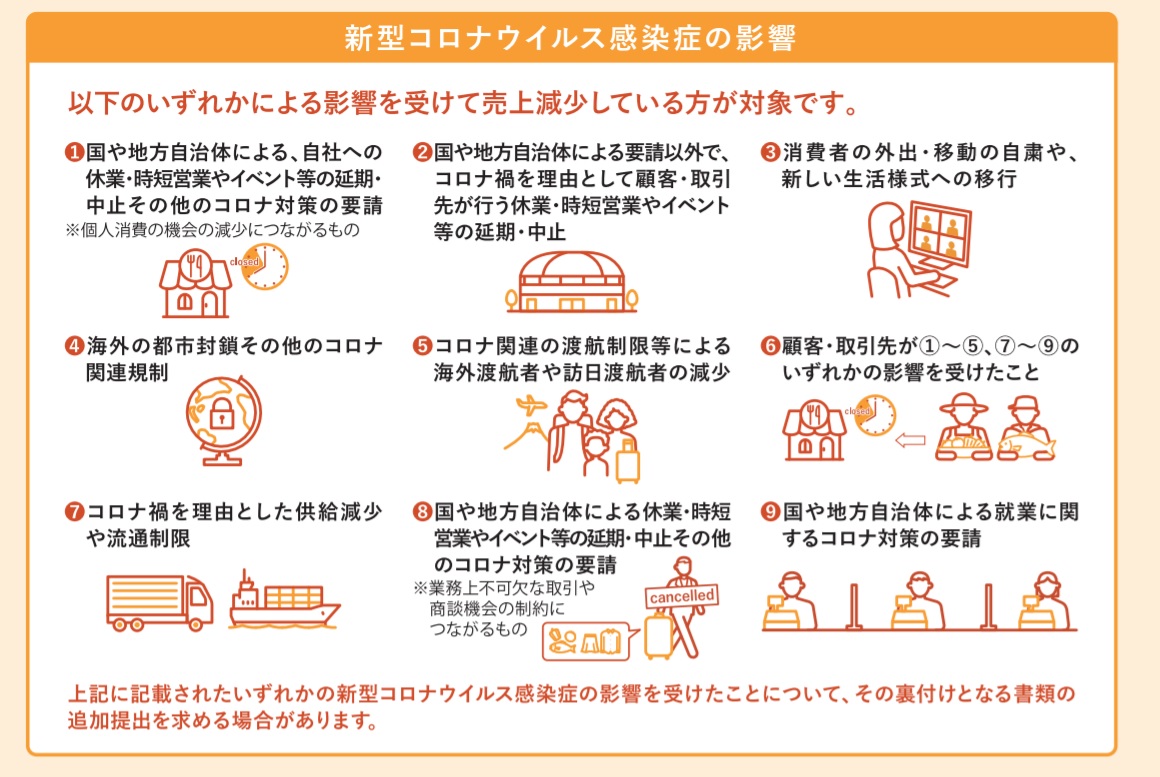

今回、政府は新たに給付金を受け取れる事業者の要件を細かく示した。次のいずれかの影響で売り上げが減っている事業者だ。

①国や地方自治体による「休業・時短営業」「イベントの延期・中止」の要請で客が減るなどした影響

②顧客や取引先が行った「休業」「時短営業」「イベントの延期・中止」による影響

③消費者が外出・移動を自粛したり、新しい生活様式に移行したりしたことによる影響

④海外における都市封鎖や、その他のコロナ関連規制で現地の拠点が打撃を受けるなどした影響

⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少による影響

⑥顧客や取引先が①~⑤または⑦~⑨のいずれかの打撃を受けたことによる影響

⑦コロナ禍で部材の供給が減ったり、流通が止まったりした影響

⑧国や地方自治体による「休業・時短営業」「イベントの延期・中止」などの要請で、自らが商談・交渉を行う予定だった展示会が中止になるなどした影響

⑨国や地方自治体の要請で就業者を減らしたりした影響

一方、次のような場合は対象にならないので注意したい。

①対象月の売上が30%以上減少していても、新型コロナウイルスの影響を受けていない場合

②一度、事業復活支援金の給付通知を受け取っている場合

③持続化給付金や家賃支援金、一時支援金、月次支援金で不正受給を行った人は、事業復活支援金の申請・受給を行う資格はない

賃貸経営の場合、入居者が勤め先の休業で家賃を払えなくなったりするケースが考えられる。

また、貸し出しているビルからテナントの飲食店が退去したり、インバウンドが蒸発したため、民泊の経営が苦しくなったりしたケースも考えられるだろう。どの受給の要件にあてはまるかはケース・バイ・ケースといえる。

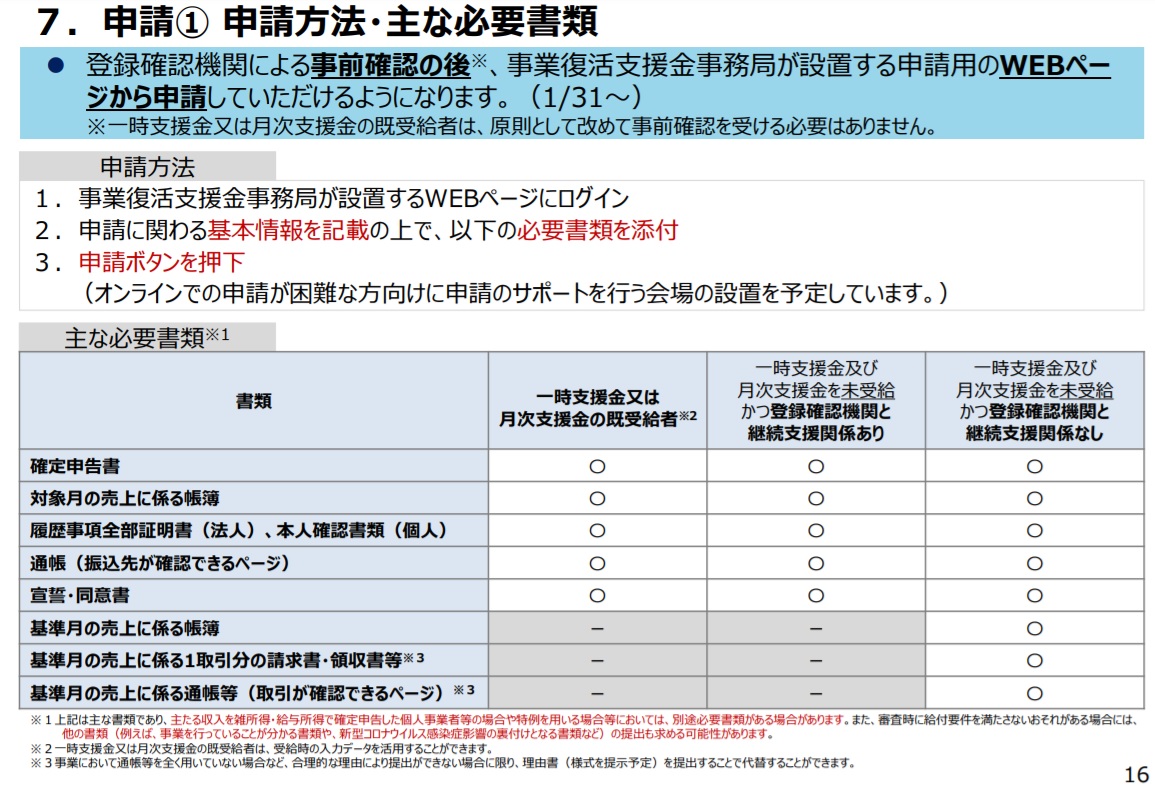

申請の前に事前確認を受ける必要がある

最初にIDを申請・登録、その上で「登録確認機関」を探す

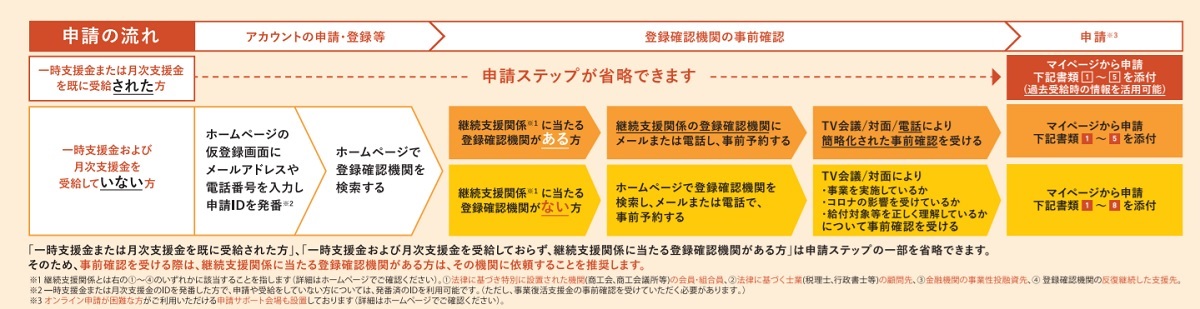

では、申請の手続きはどう進めればいいのだろうか。ここでは、これまで「一時支援金」「月次支援金」を受けたことがないケースについて見てみよう。

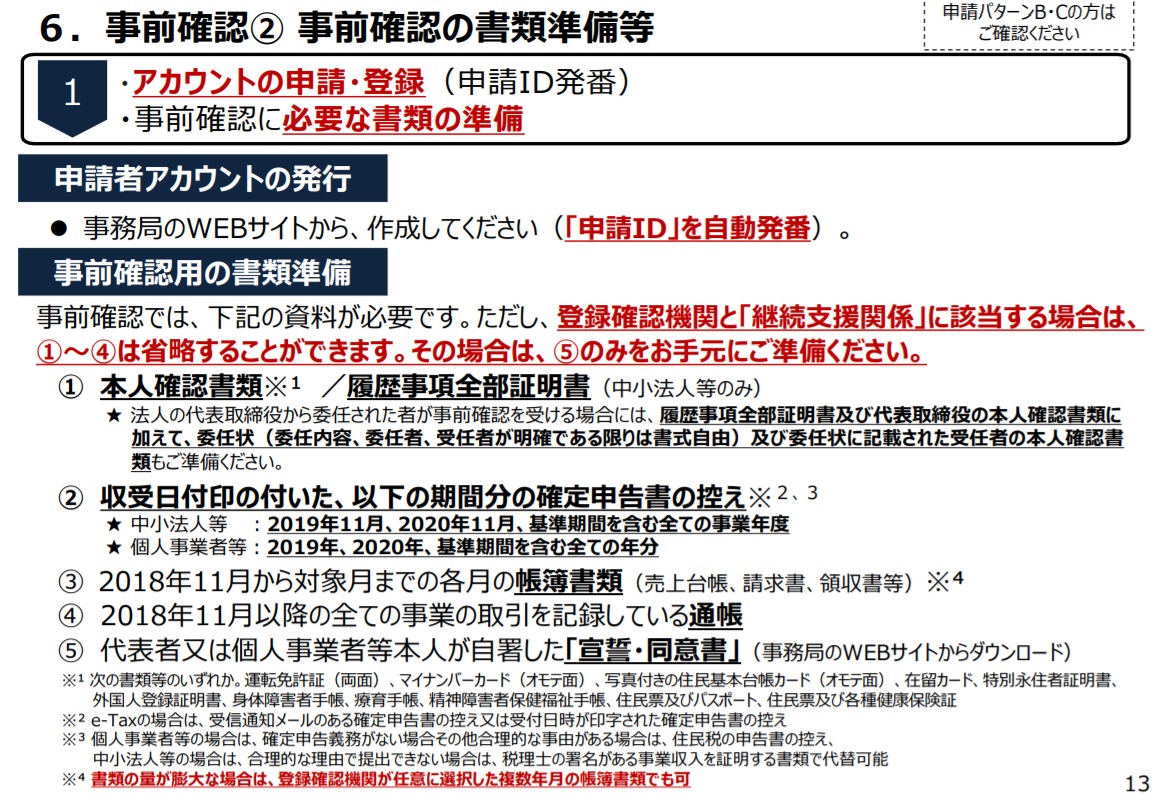

まずは不正受給を防ぐための手続きとして、「事前確認」を受けなければならない。

最初に事務局にアカウントを申請・登録し、IDを発行してもらう。そして、事務局のホームページで、「登録確認機関」(事前確認を行う機関として登録された機関)を検索する。

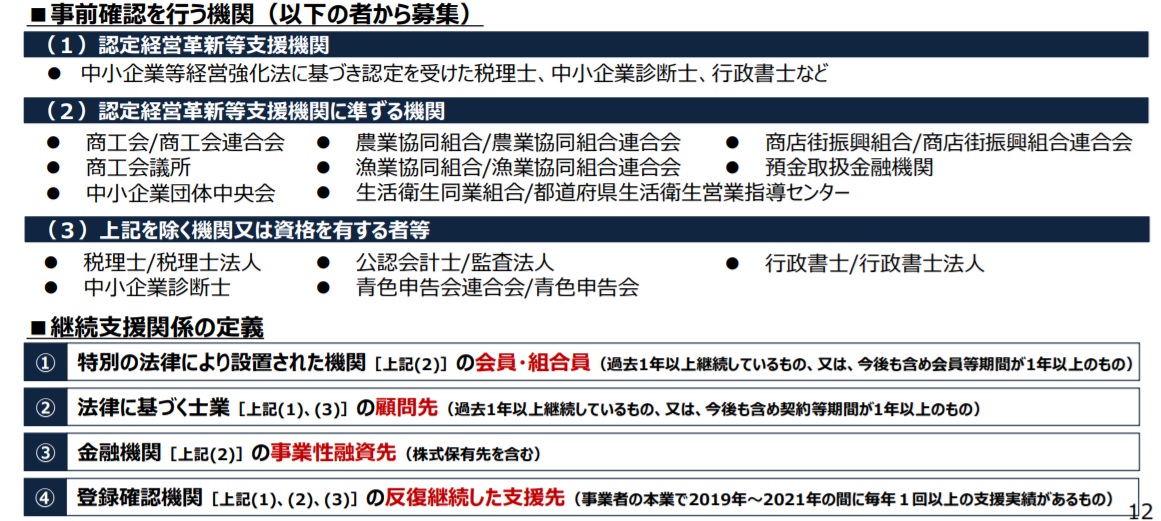

このとき、顧問として活用している税理士など「継続支援関係に当たる登録確認機関」があるケースを見てみる。継続支援関係については、以下を参考にしてもらいたい。

その場合、その機関へ電話かメールで、事前確認の依頼と事前予約を行う。そして、テレビ会議や対面、電話により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行う。必要な書類は以下の通り。

事前確認を終えた後、申請者はマイページで、必要事項の入力などを行い、事務局に申請する。そのさい、書類を添付しなければならないが、具体的には以下のものが必要だ。

なお、電子申請の方法がわからない人や難しい人のために、全国64の申請サポート会場を設ける。補助員が電子申請の入力をサポートしてくれる。

手続きはかなり複雑なので、間違いなく申請できるよう、分からない場合は、上記の電話にも相談したい。

取材・文:(おだぎりたかし)

取材・文:(おだぎりたかし)