2月に新築のワンルームマンションの建築を手掛ける、東京都江戸川区にあるユービーエム株式会社が経営破綻した。帝国データバンクによる倒産速報によると、この企業は東京や横浜市内を中心に、ワンルームマンションの建築などを手掛けていたが、先行きの見通しが立たなくなり、破産手続き開始となった。負債は債権者約197名に対し、約18億4000万。発注元の投資家や不動産会社は対応に苦慮することになるのではないだろうか。

不動産投資歴22年、アパートの建築を多数手がけてきた不動産投資家の田口泰己氏に「建設会社の見極め方」について話を聞いた。

建設業者の信用度が点数評価されているサイトを

チェック! 信用度とコストとのバランスが大事

「建設業界に限らず、倒産するリスクはどの企業にもあり、珍しいことであはりません。ただ、今回の企業はたくさん仕事をされていたようなので意外な印象を受けました。

推察するに、資材や人件費などコストが高騰するなかで、東京や横浜で、RCを中心に利益を確保していくのは難しかったのではないでしょうか」と田口氏。

田口氏の不動産投資の体験については、先日の記事で詳しく紹介したが、アパートを新築する場合、信頼関係のある不動産業者から紹介を受けて、建設業者に依頼するケースがほとんどで、あらかじめ建築業者の信頼度や実績が分かっていることが多いという。

もしも今後、アパートなど収益物件を新築する場合、建築業者を見極めるうえで、投資家はどのような点に注意すればよいのだろうか?

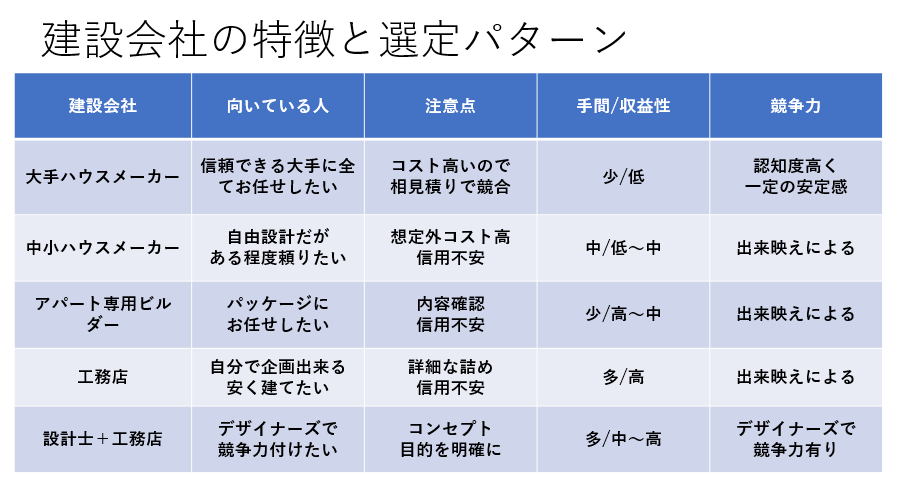

「建設業者といっても大手ハウスメーカーからアパート専用ビルダーなど、さまざまな種類があり、注意すべき点がそれぞれ異なります。一般的にハウスメーカーは信頼度が高いものの、コストが高く、投資家には不向きです。

不動産投資をするうえではアパートを建てるプロであるアパート専用ビルダーに依頼するケースが多いでしょう。ほかに設計士に依頼して施工は工務店に任せるケースがあります。

この方法で、バイクガレージを建てたことがありますが、設計士に依頼すると自分では思いつかないようなデザイン性の高いものができます。設計コストが多少高くでも、その分高い家賃を確保できる利点があります」

どの業者に依頼する場合でも、次の4点を比較検討したい。

●建設業者 評価ポイント

①信用度 :信用調査、世間の評判、取引先からの評価

②コスト競争力:見積りの内容を評価

③企画力 :過去の実績や提案内容を見て、評価

④対応力 :柔軟性、スピード、打ち合せ内容から評価

建設業者の信用度を調べるには、一般社団法人の建設業情報管理センターのサイトで、建設業者の会社名を入れると、その業者の信用度をある程度、調べることができる。どのような資格を保有し、どんな仕事をしてきたのかなど調べることができ信用度が点数評価されている。そうして企業の信用度を調べたうえで、コスト、企画力、対応力など総合して選定するのが望ましい。

「企業の評価が高いとコストも高い傾向があり、コストが低いと評価も低い傾向があるため、投資を行う上では、総合的に見て、バランスのよい会社にお願いするのが良いでしょう。倒産リスクを避けるには、評価の低すぎる業者には依頼しないこと。また設備や外構で別途コストが上乗せされるケースもあるため、総グロスでいくらになるのかも、よく確認すべきです」

ほかにも下記のように、地方自治体の建設課で資料を閲覧する方法や民間の信用調査会社に依頼して調べる方法もある。自分自身で、インターネットで口コミを調べたり、取引先に話を聞いたり、実際にその会社のオフィスを訪れて、直に、その会社の空気感を調べてみることも、企業の経営状態を見極めるうえで大事な判断材料になる。

●建設業者の選定基準

・建設業情報管理センターで建設業者の審査結果を調べる

・各地方自治体建設課での閲覧

・民間信用調査会社の評価(有料)

・自己調査

■ネットでの評判

■取引先へのヒアリング

■会社訪問時のヒアリング

もしも途中で業者が倒産し、工事がストップしたら?

リスクヘッジのためには出来高払いに

業者を選定し、いよいよ工事が始まったとしても、工事途中に業者が倒産し、建築がストップする可能性もある。その場合、どう対応することになるのだろう?

「一般的には、ストップした現場を引き継いで、残りの工事を請け負ってくれる別の業者を探して、依頼することになります。その際、倒産した業者にすでに支払った工事費は、返金されない恐れがあるため、自腹をきって、別途、工事費用を用意して、別の業者に依頼することになります。ここで重要になるのが、出来ている以上は、支払わず、出来高払いにすることです」

通常、木造のアパートであれば、工期は3~4ケ月、RCであれば1年程かかる。一般的に工事費用を、「着工、中間、竣工」のタイミングで、3分割に分けて支払うケースや工期が長くなると「着工、上棟、中間、竣工」と4分割で支払うケースなどある。

ここで重要なことは単純に費用を3~4分割して払うのではなく、出来ている分しか払わないこと。

出来高払いであれば、工事がストップしたとしても、過払いにはなっていないため、リカバリーしやすい。田口氏の知人では、リスクヘッジのために工事期間中、毎月、出来高払いで工事費を支払っている投資家もいるそうだ。

そのほか依頼する側ができることは、よく現場に足を運んで、しっかり作業が進んでいるかどうかをチェックすることだ。

「通常、銀行から融資を受けて工事がスタートするわけで、銀行が建設業者を評価しているから大丈夫だと思うももの、銀行が評価した建設業者でもうまくいかないこともあります。

最後は業者を信頼するしかありません。あとは出来高払いにすること。これ以上のリスクヘッジはないでしょう」