2021年に特定都市河川浸水被害対策法が改正された。といってもご存じない方も多いだろうが、これは近年増えている都市部での浸水被害に抗するための法律。

それに基づき、指定されている特定都市河川が今後増える予定だという。現在所有している不動産のためにも、これから新たに購入する場所を選ぶためにも地域の危険度を知り、適切な対応を考えたい。

現在の指定は11水系126河川

特定都市河川浸水被害対策法とは著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域を対象に総合的な浸水被害対策を講じるため、流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出の抑制のための規制、都市洪水想定区域等の指定・公表等を講じたもの。都市部限定の浸水対策と言っても良いだろう。

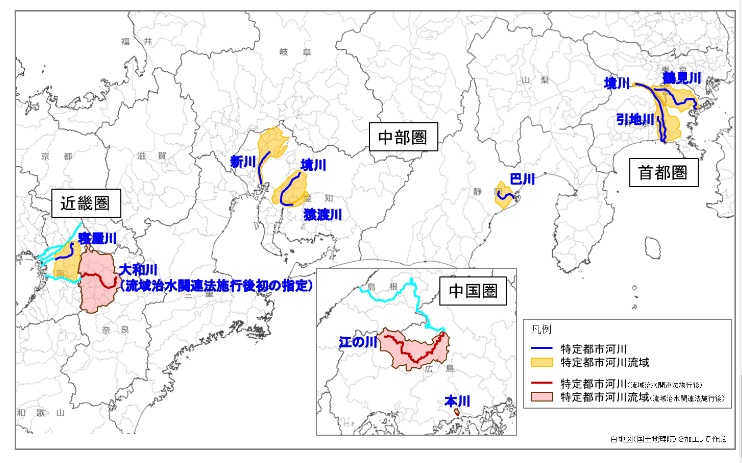

現在指定されているのは下図にある通り、11水系の126河川。首都圏では鶴見川、境川(神奈川県、東京都)、引地川(神奈川県)の3水系、静岡県では巴川水系、中部圏では新川、境川、猿渡川(愛知県)の3水系、近畿圏では寝屋川(大阪)、大和川(奈良)の2水系、中国圏では広島県の江の川、本川の2水系である。

影響が及ぶ範囲は意外に広い

これらの水系の及ぶ範囲は意外に広く、例えば首都圏の場合は以下の通り。

鶴見川流域→横浜市、川崎市、町田市、稲城市

境川流域→横浜市、相模原市、鎌倉市、藤沢市、大和市、町田市

引地川流域→藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市

現状でも後半に及んでいるように思われるが、国土交通省は法改正後に特定都市河川に指定された大和川水系大和川等の指定時に今後、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくとしている。

指定されると住宅が建設しにくくなることも

では、指定されるとどうなるか。

国土交通省が大和川水系等を特定都市河川に指定した際に示した資料が以下のもの。

大きなところでは河川管理者、下水道管理者、都道府県、市町村等で流域水害対策協議会を作り、流域水害対策計画を策定、それを実施するところから始まり、民間でも雨水浸透疎外行為には規制がかかることになるなど、かなり幅広い対策が想定されている。

具体的に住宅に関する部分でいえば資料左側から中央にかけての「水害リスクを踏まえた土地利用・規制・住まい方の工夫等がひとつ、該当する。

ここには②として浸水被害防止区域(浸水被害が頻発し、住民等の生命・身体に著しい危害が生じるおそれがある土地を指定)が挙げられており、この地域では都市計画法上の開発が原則禁止され、住宅・要配慮者施設等の開発・建築行為を許可制とすることで安全性を確保するとされている。

つまり、特定都市河川に指定され、その上でさらに浸水被害防止区域と都道府県知事から指定された場合には住宅その他の建設は非常に難しくなるということである。これまでに何度か高齢者施設が浸水被害に遭っているが、今後はそのようなことを事前に防ごうというわけである。

雨水浸透疎外行為は許可制に

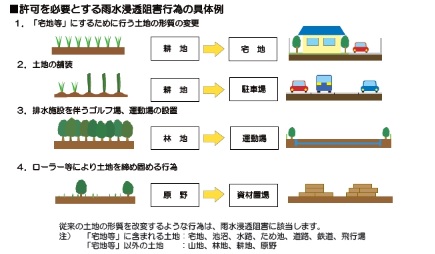

もうひとつ、影響があると思われるのが「雨水浸透疎外行為の許可」という部分。雨水浸透疎外とは聞き慣れない言葉だが、田畑のままなら雨水は地中に浸透するが、それをアスファルトで覆って駐車場にすると雨水は地中に浸透しなくなる。そうした流出雨水量を増加させるおそれがある行為を雨水浸透疎外行為とし、許可制にするというのである。

具体的にはどのようなものかを神奈川県が図化しているものを見ると耕地を宅地、駐車場にする、隣地を運動場にする、原野を資材置き場にするなど。宅地化以外も含まれるが、大きく捉えると耕地、原野、山林などを他の用途に転用する行為の多くが含まれるように思われる。

対象は公共・民間ともに1000㎡以上としており、面積については条例で基準強化も可能とされている。自治体によっては条例でさらに条件を厳しくすることもできるとしており、このあたりは自治体ごとにルールが別れることもあり得そうである。

今後、全国の河川が指定候補として公表される予定となっているが、過去に水害が発生したなどで地元の浸水対策への要望が強い河川を優先的に指定していく方針とされている。

今後、新たに土地、不動産を取得する際にはこうした指定にかかることになる可能性のある地域ではないか、安全に居住できる場所かどうか、より入念にチェックしたいところである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

健美家編集部(協力:(なかがわひろこ))