65歳以上が浴槽で溺れてなくなる確率は交通事故の2倍

浴室の内外の温度差で血圧が変動 意識を失う

国土交通省が2023年度までに、いわゆる「浴槽レス」浴室のバリアフリー基準と設計ガイドラインをつくる。これを国の制度に反映させたり住宅メーカーに使ってもらったりすることによって、浴槽のない住まいの普及につとめる考えだ。高齢者の亡くなる理由として多い浴室での事故を減らすことが狙い。こんごの住まいの常識のひとつになっていくかもしれず、不動産投資家もみずからの物件への活用を考えていきたい。

風呂につかる時間は、心身ともにリラックスし、1日の疲れがとれる至福のときだ。

しかし、政府によると、65歳以上の高齢者が亡くなる不慮の事故として、浴槽で溺れるケースが増えている。厚生労働省の2020年の統計によると、風呂でおぼれて亡くなった高齢者は4724人。交通事故で亡くなったのが2199人なので、およそ2倍だ。

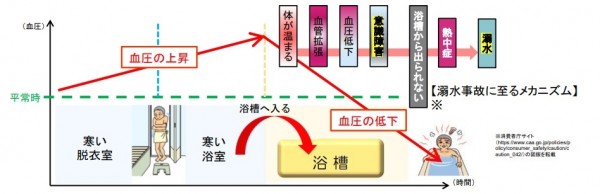

入浴のさいに高齢者が亡くなるケース多い理由の一つとかんがえられているのが、浴室の内と外との急な温度差によって、血圧が急激に変わってしまうことだ。

まず、暖房のきいた暖かい部屋から、冷えた脱衣所に入って服を脱ぎ、浴室も寒いと、血管が縮まって血圧が急に上がる。

その後、浴槽に入って体が温まると血管が広がり、高くなった血圧が急に下がる。こうした血圧の変動で脳へ血液がまわらなくなり、一時的に意識を失い、溺れてしまうのだ。

国交省、空間寸法・手すりの形などでバリアフリー基準づくり

民間企業にもつかってもらい、「浴槽レス」普及はかる

「浴槽レス」浴室をつくる発想は、そもそも浴槽をなくせば風呂につかることがないので、血圧の急変動をふせぐことができるという考えが根底にある。すでに民間では開発が進みつつある。

「浴槽レス」浴室のバリアフリー基準と設計ガイドラインは、国交省の国土技術政策総合研究所がおこなう。実証実験などもふまえて、策定をすすめる。

具体的には実験などを通じ、「空間の寸法」「手すりをどこに設置するか」「手すりの形状をどうするか」「開口部の段差や幅員などをどうするか」などについて、最もいいのがどういう形を明らかにした上で、基準とガイドラインをつくる。

さらに、実験によって、そうした基準が安全かや容易に浴室を使うことができるかなどを明らかにし、反映していく。

いまのバリアフリー基準は浴室があることを前提につくっているので、かなり大がかりな検討となりそうだ。

つくった基準とガイドラインは民間企業にも使ってもらい、「浴槽レス」浴室の普及をめざしていく。

国交省のかんがえでは、すでにある浴室を「浴槽レス」浴室に改造するやりかたがある。さらに、車イスで使うことができる「浴槽レス」浴室への改造もかんがえられる。

さらには、押し入れや部屋の一部を改造し、「セカンドバス」として使うこともありうるとしている。

若者の間では浴槽をつけない風呂場への好みも強まる

三菱地所レジデンスが浴槽レスの賃貸物件を発表

一方、高齢者のことをかんがえる意味あいからだけでなく、賃貸住宅のなかの居室のスペースをひろげる意味合いからも、浴槽のないバスルームは、選択肢のひとつに入れてもよさそうだ。

大手の商品のなかにも、そうした狙いから、浴槽のないバスルームを提案する商品がでてきている。

たとえば、三菱地所レジデンスがことし1月に発表したシャワーユニット「Roomot Shower」。

同社によると、扉が透明ガラスで、内装は全面タイル張りとなっており、頭より高い位置に据え付けられたオーバーヘッドシャワーをあしらった、ホテルのような仕様となっている。

想定しているのは、浴槽をあまりつかわなくなった客層だ。同社は「浴槽がなくなった分の生活スペースを自分らしく活用できる暮らしを提案いたします」としている。はじめは、東京都江東区の賃貸マンション「ザ・パークハビオ 亀戸」に導入する予定とした。

いっぽうで高齢の入居者の健康のことを考え、もういっぽうで若い人のライフスタイルに思いをめぐらす。

どういった世代の入居者をターゲットとしているかは不動産投資家ごとにことなるが、高齢者向きであれ若い人向きであれ、浴槽のない風呂場は、こんご選択肢のひとつしてありだろう。改修などの取り組みも検討してみてはいかがだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

取材・文:(おだぎりたかし)