賃貸住宅を貸し出す方法として「定期借家契約」というものがある。これは契約時に入居期間を定めて、その時がきたら契約が終了するものだ。

一般的な「普通借家契約」は、通常2年ごとの更新で入居者は希望する限り住み続けることができる。定期借家は原則、契約期間終了により退去しなければならない。だが、定期借家契約には「終了型」と「再契約型」が存在しており、契約時に特約で更新も可能だ。

分譲マンションに住んでいる人が転勤により海外など遠くに赴任する場合、その転勤の間は、分譲マンションを貸し出すといった利用がみられるが、一般的な賃貸住宅を運用する大家さんにとってもメリットがある。

例えば、質の悪い入居者にいつまでも住み続けられては困るため、定期借家契約を導入することでそうしたトラブルを軽減できる。退去時期が読めることで次の入居者募集に向けたリーシング活動を計画的に行いやすい。

後述でも触れるが、賃貸住宅を建て替えたり、別の用途の建物にするために解体が必要なときに、定期借家を導入することでスムーズな退去につながる。

普通借家では、退去費用を多くもらおうとして入居者が居座り続けるようなこともある。基本的に日本の場合、家主よりも入居者の権利が強いため家賃を滞納していても簡単に追い出せない。

定期借家契約に及び腰の不動産事業者

ただ、定期借家の普及率は伸び悩みの状態が続いている。

全国的に広げたいと取り組む不動産事業者はいるが、それら事業者によると、地域性が大きく反映されるという。ある地方事業者は、「定期借家をやっても、それに見合う更新手数料が取れない地域は多い」としている。

普通借家の契約更新手続きに比べて手間がかかることも嫌う。更新ごとに重要事項説明をしたり、保証人を付けている場合は保証人から承諾書をもう一度もらう必要ある。

不動産事業者は消極的になり、大家さんが定期借家を希望すると、「定期借家にすると家賃を相場より下げないとなかなか入居者が決まりませんよ」といった理由を付けて勧めていないようだ。

実際、定期借家を物件に導入した個人投資家の1人は、「新築で定期借家を導入しやすいはずだが、地元の賃貸仲介会社や賃貸管理会社からの抵抗は強かった」と振り返る。

大手を含めて5社に査定したもらったところ、どの会社も「定期借家だと賃料相場を安くしないとだめだとか、定期借家は個人的な賃貸住宅には使いませんよ」という抵抗にあったという。定借物件の導入は不動産事業者の抵抗に遭うかどうかによる。

将来の建て替えなど、立ち退き料払わずに済む

とはいえ、人口およそ1400万人を抱える東京や周辺3県ならば十分に定期借家契約が成り立つ。実際、家賃の水準も普通借家と同じ、もしくは高く設定しても入居者がつくケースがみられる。

再契約できない「終了型」は家賃を下げないと入居者が付きにくいかもしれないが、普通借家に取って代わる再契約型は家賃を下げる必要はなく利回りに影響はない。

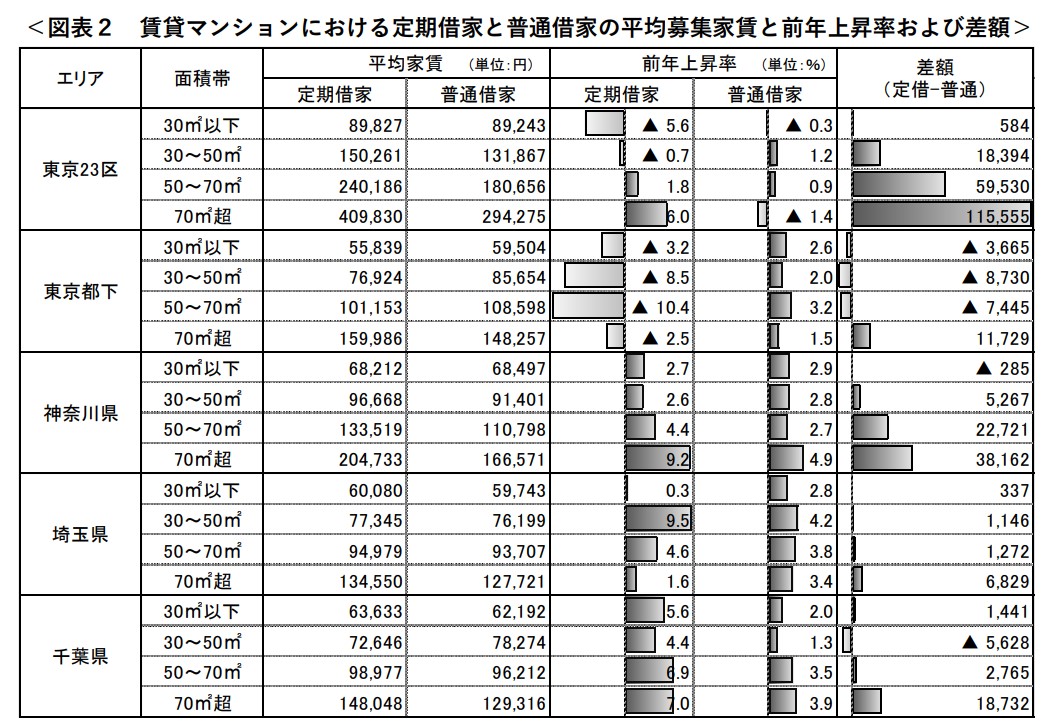

アットホームの定期借家物件の募集家賃動向からは、マンションの平均募集家賃は概ね上昇しており、千葉県では部屋の広さにかかわらず家賃の上昇率が普通借家を上回っている。定期借家は、既存の物件よりも新築での導入が進んでいる。

前述したように不良入居者、トラブルメーカーの存在がクローズアップされる中で、そのリスクを避ける手段としての定期借家がある。実践している人は少なくない。

特に東京においては、築年数のたった老朽化マンションがさらに増えてくる。このため、建て替えや耐震補強が必要ともなれば、いったん退去してもらわないとできない工法もある。

そうなると、入居者にいったん退去してもらわなければならない。そのときに定期借家を導入していれば立ち退き料を支払わなくてもいい。

もちろん、普通借家から定期借家に急旋回はできない。入居者の更新時期に徐々に前もって準備段階で定期借家に切り替えていく。入居者全員が定期借家契約にならなくても一定程度を定期借家にして普通借家の比率を下げておくことで立ち退き料の負担は軽減される。

ちなみに入居者を定期借家へと促すうえで踏まえておくべきことの一つとして、定期借家が施行(2000年3月)される前からの長期入居者は、入居者と家主が定期借家にお互いが合意していても切り替えができない。施行後に普通借家で入居者した人はお互いの同意で切り替えることができる。

健美家編集部(協力:(わかまつのぶとし))