東京都が4月11日から、住宅セーフティネット制度の専用住宅としての登録を前提とした改修や設備導入費用に対し補助を行うパッケージ化した支援制度「東京ささエール住宅貸主応援事業」を開始した。

住宅セーフティネット制度とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な人(以下、要配慮者)の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)を各自治体に登録し、部屋を探す際に活用するものだ。

これまで住宅セーフティネットの根幹としてきた公営住宅は大幅な増加が見込めない一方、要配慮者は今後も増加する見込みだ。そこで民間の空き家・空室が増加している状況等を背景に、2017年10月から制度が開始された。

住宅セーフティネット制度は3つの柱から成り立っている。

①セーフティネット住宅の登録制度

②セーフティネット住宅の改修や入居者への経済的な支援

③住宅確保要配慮者に対する居住支援

上記の3つ中から、②に関し東京都がこの度不動産投資家も含めた賃貸住宅の貸主向けに開始したのが東京ささエール住宅貸主応援事業だ。東京都では愛称としてセーフティネット住宅を「東京ささエール住宅」としている。

登録件数の伸び悩み ネックは初期導入費用

セーフティネット住宅には2種類あり、要配慮者以外の人でも入居が可能な登録住宅と、要配慮者のみが入居できる専用住宅に分けられる。

登録できる住宅には前提とする基準がある。

・1981年に改正された建築基準法の耐震基準を満たす耐震性

・原則25㎡以上の床面積

・近隣の相場を逸脱しない家賃設定

・トイレなどの水回りが専用部分にあること

上記を満たしている必要がある。なお、床面積に関しては平成8年3月までに着工した住戸に関しては15㎡以上となっているなど、着工日により床面積の基準は異なる。

制限がある一方で「障害者の入居は拒まない」「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」など、住宅確保要配慮者の範囲をオーナー側が限定することが可能で、長屋や集合住宅の場合でも住戸単位で登録できる。

東京都では専用住宅の登録を2030年度までに3500戸達成することを目標としている。だが、2017年10月に登録制度を開始して以来、登録件数は2022年末の時点で642件と伸び悩んでいる。専用住宅としての基準を満たすために必要となる耐震性確保のための工事等、初期投資にコストがかさんでしまうこと、補助制度への申請が煩雑であることが理由として挙げられる。

東京ささエール住宅貸主応援事業の開始は、こうした初期導入コストを補助することで専用住宅の登録件数を伸ばしていくことが狙いだ。

リスクに対応した初期費用に対し補助が適用される

補助する費用は以下の4つ。

・耐震改修

・バリアフリー化及び付帯設備設置

・見守り機器の導入

・少額短期保険等への加入

耐震改修以外はいずれも高齢者等の入居の受け入れの際に必須になる。バリアフリー化は段差をなくし、廊下に手すりをつけるなどの配慮を行うことで、転倒などの事故を防ぐことが目的だ。

また、単身で暮らす入居者の安否確認や緊急時の対応、安全確保や駆けつけなどを行い孤独死を防ぐためには、見守り機器の導入が必要になる。さらに、孤独死を防げなかった場合を想定した保険の加入も重要だ。

家財などの残置物処理費用や特殊清掃などを含む原状回復費用、新規入居者募集時の家賃減額などのリスクに備える必要がある。

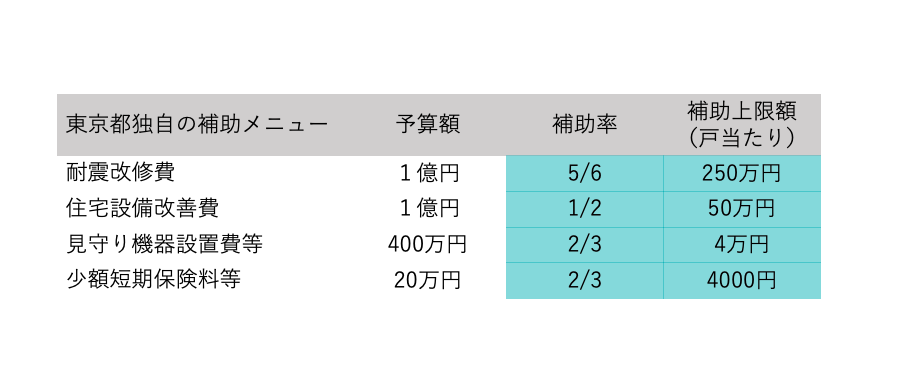

こうした専用住宅として登録することで発生するコストに対し東京ささエール住宅貸主応援事業が補助を行う。耐震改修には戸あたり250万円を上限として6分の5を補助する。そのほか、設備の改善には上限50万円で2分の1、見守り機器は上限4万円で3分の2、少額短期保険料は上限4000円で3分の2を補助する。令和5年度の予算額は2億420万円としており、予算額に達した時点で受付を終了する。

制度を利用したい場合は、まず東京都の住宅セーフティネット担当へ連絡。補助にかかる費用の相談を行った上で申請を行い、施工、実績報告という流れになる。

各補助事業の契約は補助金の交付決定後でなければならないほか、専用住宅として一定期間は登録を維持しなければならないため注意が必要だが、空室対策の一つの手段として有効なため、検討の余地はあるだろう。

取材・文:(つちだえり)